■ 『遮光器土器の曙光・4』 安孫子昭二

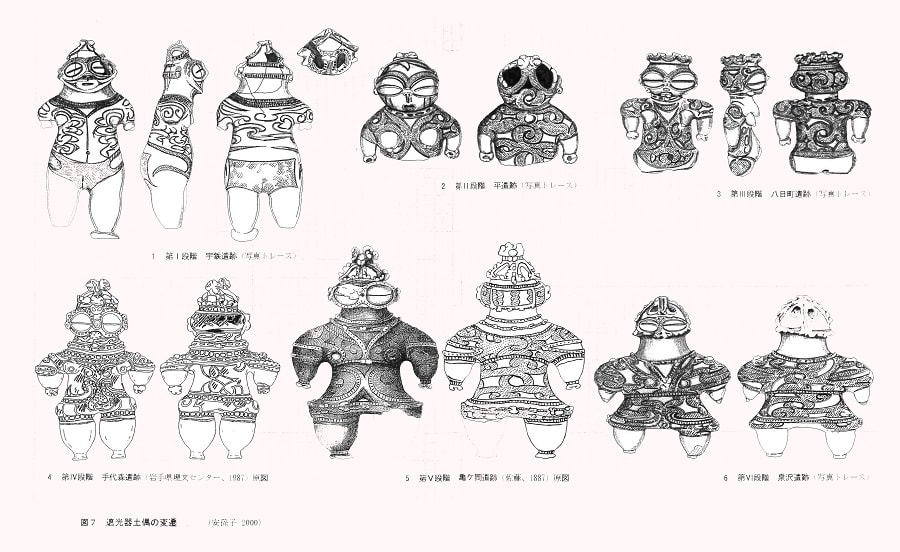

遮光器土偶の変遷

実は私は今回の土偶研究会だからというわけではなくて、以前からこの宇鉄土偶には思い入れがあったのです。25年ほど前に、永峯光一先生から『日本原始美術体系3 土偶・埴輪』(講談社1977)の遮光器土偶を執筆するよう指名されたので、いろいろ分析したのです。それまで宇鉄土偶は大洞C1式の後半に位置づけられてきたのですが、私はそうではなくて、遮光器土偶の始まりであり、図7のような変遷を想定したのです。それで、『土偶研究の地平 3』(1999)が東北地方の土偶を特集することになりましたから、この機会に懸案だった宇鉄土偶を実際に観察して、持論が真っ当なものかを確認してみようと思い立ったのです。今、この土偶は栃木県益子町の濱田庄司先生が作られた益子参考館に収まっているのです。ここに収まるまでにはいろいろ経緯がありますが、それはともかくとして、益子参考館に伺って、この大小二体の宇鉄土偶をじっくり観察させていただきました。図は、そのときに撮影した写真からトレースしたものです。

<図7>遮光器土器の変遷(安孫子2000) " class="protect" alt="ファイル 150-1.jpg" width="530" height="325" />

" class="protect" alt="ファイル 150-1.jpg" width="530" height="325" />

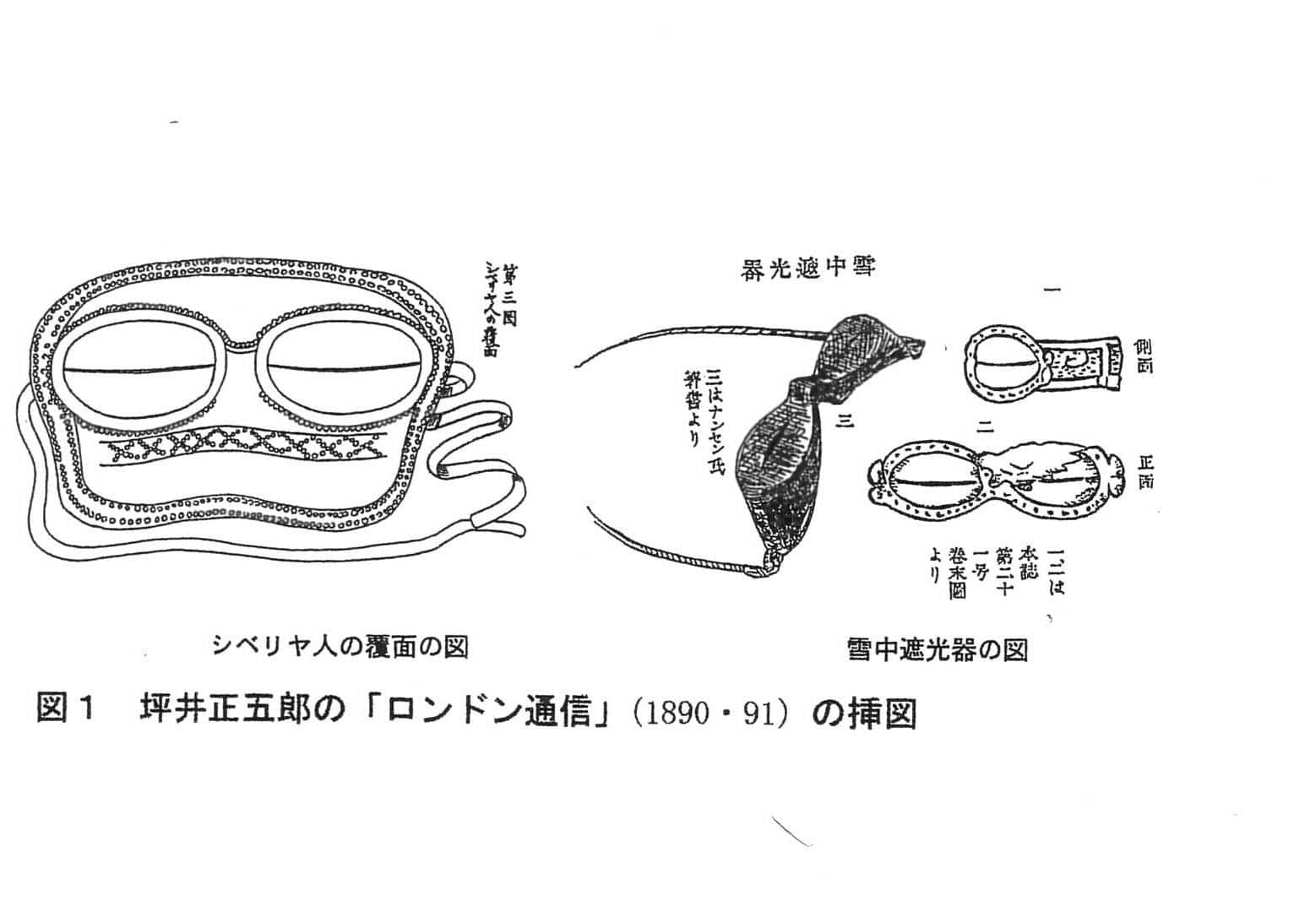

それで、これまでの見方ですと、唐突のように、大洞B2式期の頃に図7の2の遮光器土偶が完成された形で出現するのです。そこが私には解せないのです。遮光器土偶の変遷をみるうえで注意すべきは、遮光器土偶のいろいろの要素というか属性を観察して、推移する方向を見極めることですね。そしてもう一つは、遮光器土偶の直前の土偶の形態がどうなっていて、どういう要素が遮光器土偶に引き継がれているのか、それを押さえておく必要があると考えるわけです。

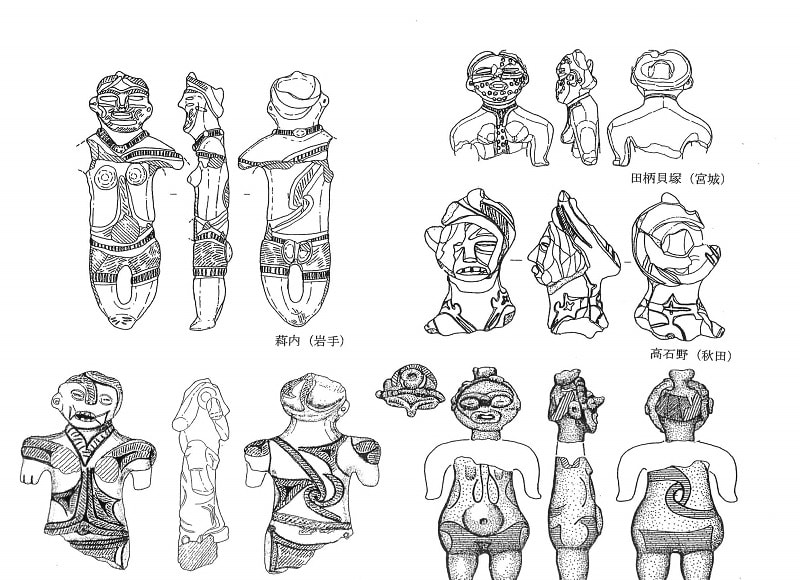

それでまず、後期終末の土偶ですが、図6に5点ほど載せて置きました。これを見ますと、後頭部にターバンかベレー帽をかぶったような土偶がいくつかあります。右下の十腰内遺跡の土偶は、後頭部のところから頭頂部の方にお相撲さんの髷のように見えますが、横から見ると面をかぶっているのがよくわかる。この土偶はまた、宇鉄土偶とそっくりのパンツを穿いている。大きさは宇鉄土偶の三分の一ほどで小ぶりですが、腰がなだらかな脹らみをもちながらどっしりしている。

<図6>後期終末の土偶 " class="protect" alt="ファイル 150-2.jpg" width="530" height="384" />

" class="protect" alt="ファイル 150-2.jpg" width="530" height="384" />

そういう目で、図5の宇鉄土偶の顔をご覧ください。正面からみますと、両端に切り込みがありゴーグルを掛けているようで、耳のように見える。ところがこれは耳ではなくて、側頭部にもうひとつ膨らみがあって、横に貫通する孔がある。こっちが耳なのです。そうすると遮光器とはいったい何なのだとすると、具象的な顔にサングラスに似た眼帯をしていると解釈できるのです。要するに仮装舞踏会で素顔というか、素性を知られたくない紳士・淑女が被る覆面のような性格なのでしょうか。私の見方は「大型遮光器土偶の正体とは仮面を被った土偶であり、人体を模したとも思われぬ奇怪な姿というのも、この道理なのかもしれない。」という立場です。

<図5>宇鉄遺跡出土の土偶(安孫子1999) " class="protect" alt="ファイル 150-3.jpg" width="530" height="470" />

" class="protect" alt="ファイル 150-3.jpg" width="530" height="470" />

この場合の仮面というのは、小林達雄さんがしばしば説くように、土偶は自分たち集団の守り神たるスピリッツ、精霊のような存在だからから、具象的な塑像はつくらなかったのだ、という説に共感しています。その気になれば縄文人は法螺貝を写した土器もあるようにすごく写実的な塑像もつくれるのですが、精霊の顔は見たこともないし、写しとることも許されなかったのではないのでしょうか。

図5と図7で宇鉄土偶をもう少し観察していきます。頭部に着目しますと、前頭部と後頭部がブリッジ状に連結し高く盛り上がっていて、両窓が貫通している。これが一つの特徴です。それから先ほど云いましたように、顔が写実的ということです。顎から肩にかけて頸部が太く、太い首からゆったりとしたなで肩にうつり、腕が短く垂下する。頸部下には三条の刻目帯があって、胸元がVネック状をしている。ここから臍まで中枢線が垂下している。乳房はやや垂れぎみながらも張りがあって、この乳房を沈線が取り巻いて、さらに上から下まで弧線が蛇行するような文様が描かれている。そしてそこから背中にかけて雲が横に流れるような入組文様がラフに描かれているが、体躯に描かれた文様内には、縄文が施されていないのです。そして腰にはパンツ様を着衣している。この入組文様とパンツ様の系譜ですが、図6右下の土偶では十腰内土偶がもっとも類似するが、二月田(にがて)貝塚、萪内遺跡にも認められる。これらの要素が宇鉄土偶に引き継がれたと見るのです。

次に、宇鉄土偶がどのように推移するかを図7で見ていきます。まず頭頂部の形態ですが、前頭部と後頭部がブリッジ状をなしていた宇鉄遺跡例は、第Ⅱ段階・平遺跡例で頭頂部の盛り上がりが鎮静化し、後頭部の両窓が大きく開口するようになる。第Ⅲ段階・八日町遺跡例になりますと、両窓が一つに統合されて、王妃の冠のような頭頂が開口する形態に変わる。そして第Ⅳ段階・手代森遺跡例になると、開口部に四方に窓のある十字形のブリッジが載った、王冠状の突起がつく形態に変わる。正面から見ると第Ⅰ段階のようであっても、側面からみると全然ちがうのです。そして、第Ⅴ段階・亀ヶ岡遺跡例で、頭頂部の装飾突起が高く隆起して最高潮に到達した姿となります。最盛期を過ぎれば衰退化の一途を辿ることになり、第Ⅵ段階・泉沢遺跡例では四方に窓がつくものの頭部装飾が形骸化してくる。頭部装飾はこのような推移の仕方をするようです。

次に、後期終末から引き継がれたパンツ状のデザインを追ってみますと、第Ⅰ段階は具象的ですが、第Ⅱ段階は胴下半が欠損していてわからないものの、この体形からはまだ具象的な形が継承されていた可能性がある。第Ⅲ段階になると腰が張ってくるようになり、パンツが白抜きというか、第Ⅰ段階では縄文表示だったのが逆に縄文抜きに変わっている。第Ⅳ段階では腰が張ってきてウエストが絞られてきますから、パンツがだんだんわかりにくくなってくる。第Ⅴ段階になると末広がりのスカートをはいたようになって、パンツの形骸もなくなるし、この傾向は第Ⅵ段階にも引き継がれている。

それから、体部の文様構成が面白い。第Ⅲ段階までは正面も背面も一文様帯だったのが、第Ⅳ段階でタコの鉢巻のような帯が現れて文様が二段化するようになり、第Ⅴ段階では腹部を締める兵児帯のような表現により、安定した二段構成に変わってくるし、第Ⅵ段階にも引き継がれる。

遮光器土偶の姿・形は、あたかも人の移り変わりにも似て、第Ⅳ段階の頃までは若々しい青年期、第Ⅴ段階はもっとも堂々とした壮年期、そして第Ⅵ段階は老年期に例えられよう。もう変化の方向性を失った遮光器土偶は、土器様式が飽和状態に至るのとまったく同じ症状であり、遮光器土偶に見切りがつけられ、新たな土偶様式を模索するしかないのです。その新たな土偶様式とは、図3の61の杉沢タイプになります。遮光器土偶の最後の形態と見比べると、どこか共通するところもありますが、だいぶん様相が違います。61は62・66に変わっていきますが、もうこの頃になると弥生時代に突入して社会的にも変動を来たしてきて、土偶祭祀そのものが廃れてしまうのです。

何だか取りとめのない話になってしまいましたが、これで終わらせていただきます。(終)

参考文献

安孫子昭二 1999「遮光器土偶の曙光―青森県宇鉄遺跡出土の土偶に着いて―」『土偶研究の地平 3』勉誠出版

安孫子昭二 2000「遮光器土偶の展開―再び宇鉄遺跡出土の土偶を中心にして―」山形考古6‐4

■ 『遮光器土器の曙光・3』 安孫子昭二

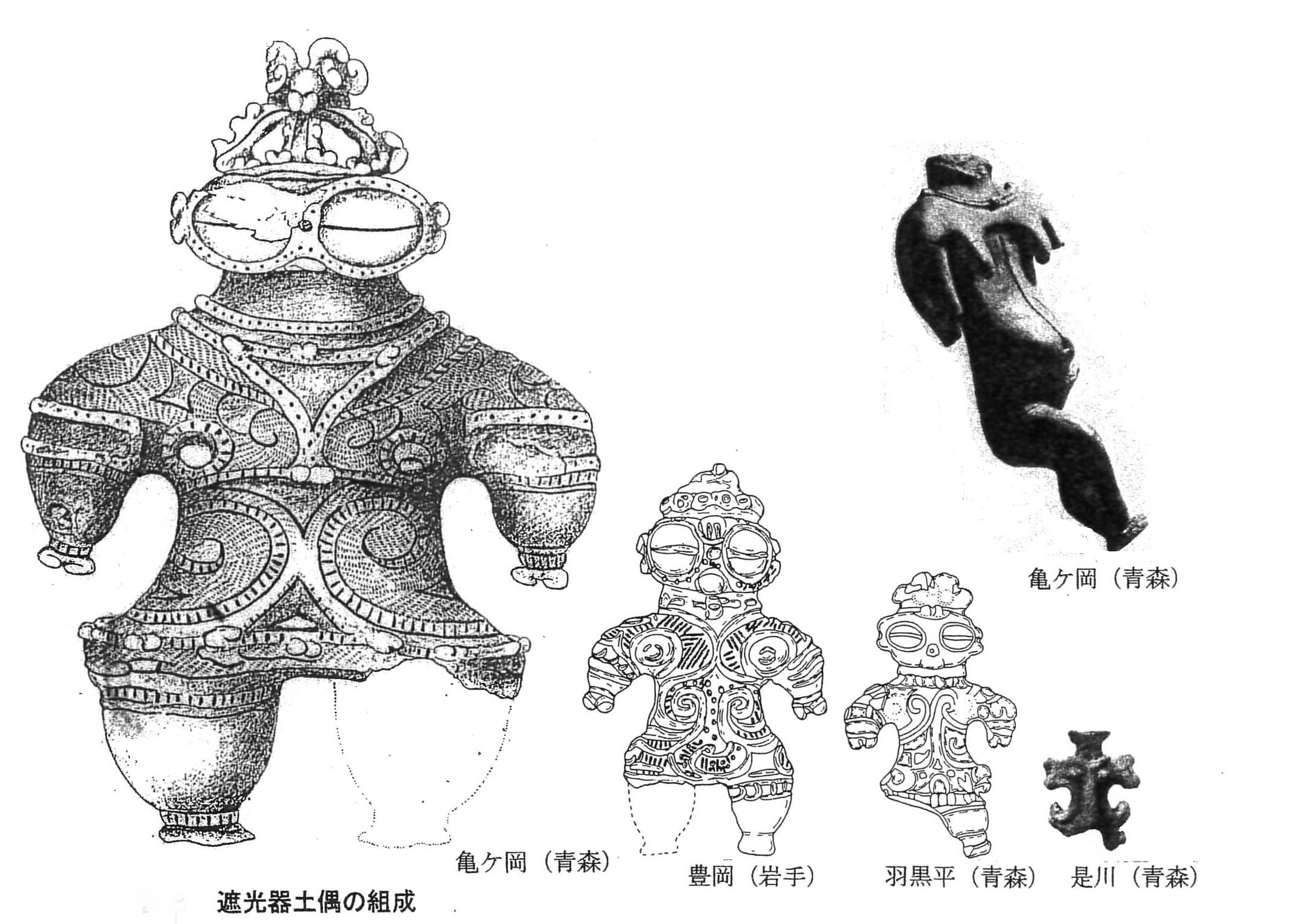

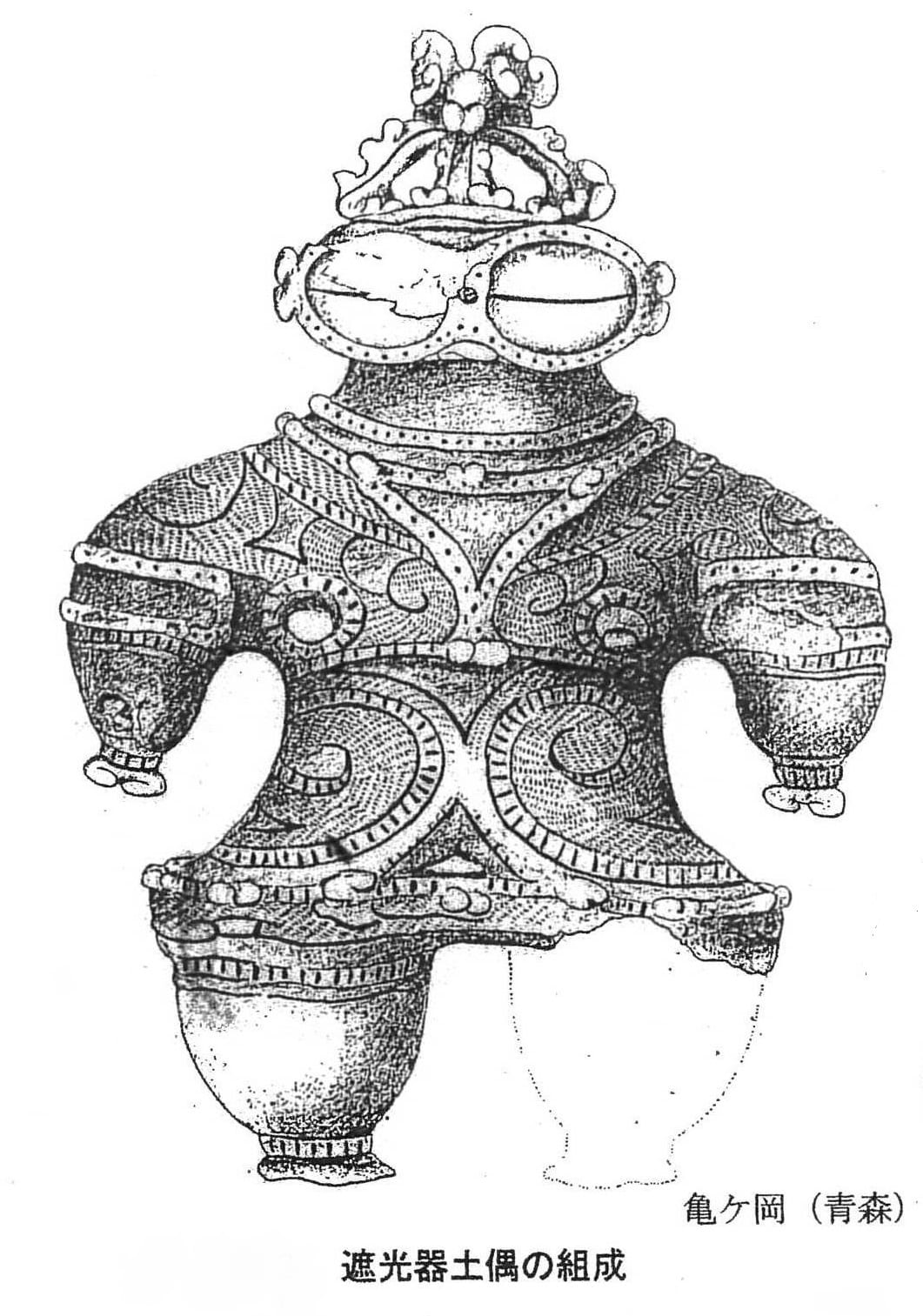

遮光器土偶の組成

今、図4で遮光器土偶についてざっと説明しましたけれども、これに載せられなかった土偶を図4-Aでもう一度、見てみましょう。ここには三五㎝ほどもある特大の亀ヶ岡出土の土偶をはじめ、サイズの異なる4つの土偶を並べ、さらに右上にちょっと膝が折れているで屈折像土偶を抽出してみました。左の二例は大型の部類で中空の造り、要するに土器と同じように粘土紐を輪積みにして作った部品を合体して造った土偶です。どうしてそういう造りかというと、非常に量感があり厚みもありますからうまく焼けない。中空作りですと、頭頂部と肛門などが穿孔されていて熱効率もよく、うまく焼けるわけです。ところが右の小さな2点は中味があるというんで、中空土偶に対して中実土偶と呼ばれています。このように一口に遮光器土偶と言いましても、非常にバラエティがあるわけです。図録等で紹介されているには大形土偶でしょうが、大形土偶が出土するのはむしろ稀でして、小さい方の土偶がたくさんで出るのです。

(図4-A)遮光器土偶の組成 " class="protect" alt="ファイル 151-1.jpg" width="530" height="378" />

" class="protect" alt="ファイル 151-1.jpg" width="530" height="378" />

この土偶の大形、小形の違いというのは、やはり用途と機能に関わるだろうと思います。30年ほど前に、当時、東北大学で助手をされていた林謙作さんが「亀ヶ岡文化論」(1967)を執筆されていますが、特大の遮光器土偶の性格について次のような示唆的な見解を示されています。

「遮光器土偶は超個人的な、集団の生命にかかわる儀礼にかかわるものであって、遮光器土偶の大小は、その関与する集団の規模を反映しているという推定が可能なのではあるまいか。ただし、集団の規模といっても、大集落と小集落といった平面的な関係ではなく、て、基本的な単位集団と複数の単位集団を統合した集団ないし組織を意味するのである。しかし、以上の遮光器土偶の意味づけは、あくまでも憶測の域をでない。」

宇鉄遺跡の土偶

宇鉄遺跡は、津軽半島先端ちかくの東側の陸奥湾側で小さく湾入しているあたり、石川さゆりの津軽海峡冬景色の演歌で有名な竜飛岬まで㎞の地点で、海岸からちょっと入った高台に位置しています。ずいぶん辺鄙なところですが、縄文時代当時は何も辺鄙というような概念はなかったでしょう。この辺りは太宰治の「津軽」の野面のように、冬場には日本海側からの季節風が猛烈な地吹雪となって吹き付けるでしょうが、宇鉄の背後には小泊半島という脊梁山地があって、このために遮られて地吹雪が来ないのです。だから風が強いときは、漁船などの風待ち港になるのです。

宇鉄土偶は大小二体あるのです(図5)。その大きい土偶だけ注目されてきましたが、大きい土偶の体内からもうひとつ小さい土偶が出土したのです。

<図5>宇鉄遺跡出土の土偶 " class="protect" alt="ファイル 151-2.jpg" width="530" height="470" />

" class="protect" alt="ファイル 151-2.jpg" width="530" height="470" />

ところで、この大土偶は、左眼のところに鏨のような工具でするどい一撃が加えられたらしく、耳の後ろに突き抜けているのです。そして、そのときかち割られた後頭部片も小土偶と一緒にお腹の中に容れられたようなのです。今までに土偶は何千個体も発掘されていますが、こうした事例はこの一例だけなのです。それだけに半信半疑の一面もあったのですが、新谷敏夫さんという方から濱田喜四郎さんに宛てた、土偶を発見したときの詳しいいきさつの手紙があるのです。

それによれば、昭和7年の晩秋に、この地域の営林署に勤務していた新谷さんが、地主の承諾を得て畑を掘らせて貰ったのですね。そのとき亀ヶ岡式土器が累々と並べられた集中箇所に当たり、その中央に大土偶が埋納されていたとのことです。土偶は掘り上げたとき首から上は破損していたが、持ち帰って洗ったところ、小土偶と一緒にお腹からでてきたというのです。それはともかく、暗くなったし、土器はまだ累々とあるので、続きの作業は翌日にすることにしたら、発掘に雇った地元の人夫さんが夜中にみんな掘りだしてしまったというのです。闇雲に掘ったら土器は壊れるわけで、新谷さんはすごく落胆したというのです。

こういう出方は亀ヶ岡遺跡でもありまして、たくさんの遺物がまとまって出るのはまるでインディアンのポトラッチでも行われたようです。そういう意味でこの遺跡も拠点集落というか、あるいは地域連合体の聖地というような性格の場所ではなかったかと思うのです。津軽半島の各地に居住する大勢の仲間が参集した祭りの後に直会でもやって、飲食に使用した土器などを一括して埋めたのではないでしょうか。そういう祭りか祀りのときに、それまで宿っていた土偶の精魂を抜く、そういう儀式が執り行われ、子どもみたいな小さい土偶を胎内に納めて埋めたのでしょう。奈良大の学長を務められた水野正好さんはこれを“甦る土偶”(講談社『日本の原始美術5 土偶』1979)として、次のような見解を示されています。

「大きな土偶である。死して葬られていくだけではなく、珍しくも甦りをも表現した土偶である。頭部がこわれていたが、その破片と共に今1点の小さな土偶が腹の中に収められていたという。母なる土偶と異なる土偶で子どもとなる土偶であり、また女から女への世継ぎである。形の違いは年代の違いにもなり、旧から新への世継ぎでもある。子たる土偶の出現が願われていたのであろう。・・・」

ところで、この土偶を初めて紹介したのは東京国立博物館に居られた野口義麿さんで、野口さんは濱田喜四郎さんと親交があって、寄託を受けてこの土偶を一時、博物館で展示していたようです。野口さんは、『日本の土偶』(紀伊国屋書店 1959)に、濱田さんから訊いたこの土偶の特殊な出方を解説しています。田枝幹宏さんという写真家が撮影したこの土偶の写真は、顔には凄みがあるし、斜めから撮られた背中からお尻の膨らみは官能的で色気が感じられます。

ところが、江坂輝彌先生は『土偶』(校倉書房 1960)で、この宇鉄土偶に対して次のように云っているのです。

「第68図に示したつくりの不細工な土偶は、津軽半島の北端に近い津軽海峡岸の三厩村宇鉄遺跡で発見されたもので、体部の文様は非常に省略化されているが、入組文がつけられていて、大洞C1式土器に伴なって発見されたものであることを立証している。宇鉄付近は良好な粘土も得がたく、付近の砂混じりの粘土などを採集するためか、亀ヶ岡遺跡出土などのものに比較すると土質も粗く、当時の文化の中心地から離れた周辺地域であったことを思わせるものがある。この土偶で興味があるのは股部の文様で、腰に何か両側の切れたパンツのようなものをつけた状態を示している。」そう解説しているのです。

つくりが不細工だという言い方にはちょっと抵抗がある。この土偶は実に堂々とした体躯で、所々にベンガラが残っているのです。土中に長く居りましたからだいたい剥がれ落ちてしまったのですが、本来はベンガラで全身が塗ってあって真っ赤だったのです。津軽半島に赤根沢という酸化鉄が大量に採れる場所があって、ここで採取したベンガラで亀ヶ岡式土器の壺や注口土器もそうですが、遮光器土偶もたいがい真っ赤に塗ってあったのです。それとこの土偶の顔ですが、実物を見るとすごくリアルな表情なのです。鼻が高くて、鼻の穴も深さが八ミリほどあるし、鼻の下には人中も表現されている。実に精巧につくられている。江坂先生が「亀ヶ岡の典型的な物に比べ」たのは図4左側の土偶でしょうが、それは土偶型式の違いによる文様装飾の仕方によるものであって、宇鉄土偶自体もきわめて優れたつくりなのです。

■ 『遮光器土器の曙光・2』 安孫子昭二

土偶の概要

昭和63年から平成9年まで10年ほどかけて、「土偶とその情報研究会」が立ち上げられて、都道府県の研究者で全国の土偶を集成しました。この研究会は、國學院大學の小林達雄先生と当時は国立歴史民俗博物館、現在は静岡大学に移られたコンピュータ専門の八重樫純樹さんがチーフとなって、とにかく資料集成に勤めたわけです。そしてシンポジウムを五回ほどやり、資料を持ち寄って討議した研究の成果を『土偶研究の地平』という全四巻の論集にまとめました。研究会を発足するにあたっての目的は、資料をよく整えないままに土偶の用途・機能というところに深入りすると、何千年も前の縄文人の精神文化というか思想を推測すれば、おそらく現代の我々から憶測しても的外れなものになるのではないか、そういうのは次の段階に考えることにして、とりあえずは土偶を正確にデータ化する必要がある。そのための基礎資料を集成することにしよう、ということでした。

その小林さんが土偶に対してどういう見解を持っているかと申しますと、〈第一の道具〉、〈第二の道具〉という小林さんの造語があります。第一の道具と云うのは、縄文人が作ったいろんな道具を私たちが直接みて、この遺物は何に使った道具であるか見当がつく。例えば石槍ですと、これは動物を仕留めるのに使った利器であるとかです。ところが土偶をはじめ石棒とか独鈷石、あるいはバナナ状石器などの遺物は、直接的には何に役立ったのか分からない、そういう遺物を第二の道具と命名したのです。それは、第一の道具である程度の効果が期待できるけれども、第二の道具でさらに効果を高めるというか、期待が込められる代表格として、例えばこの土偶を作ったというのです。

土偶に関しては昔から生産に関わる女神像、あるいは地母神像であるとか言われていますけれども、必ずしも妊娠しているお腹をしているとかおっぱいがある土偶ばかりではなくて、そういう女性的な像でない、強調されない土偶も多いのです。小林さんは両性具有というか、あるいは性を超越した偶像というような存在であって、これは自分たちが帰属する集団の精神的なバックボーンとして、たまたま人の形に似せて作った塑像なのだという考えです。そういう意味で精霊、スピリッツという言葉を使っております。アイヌの神話に出てくるコロボックルとか、沖縄の方のキジムナーのような、神話に出てくる精霊、土偶はそういう存在なのだろうと言われるわけです。

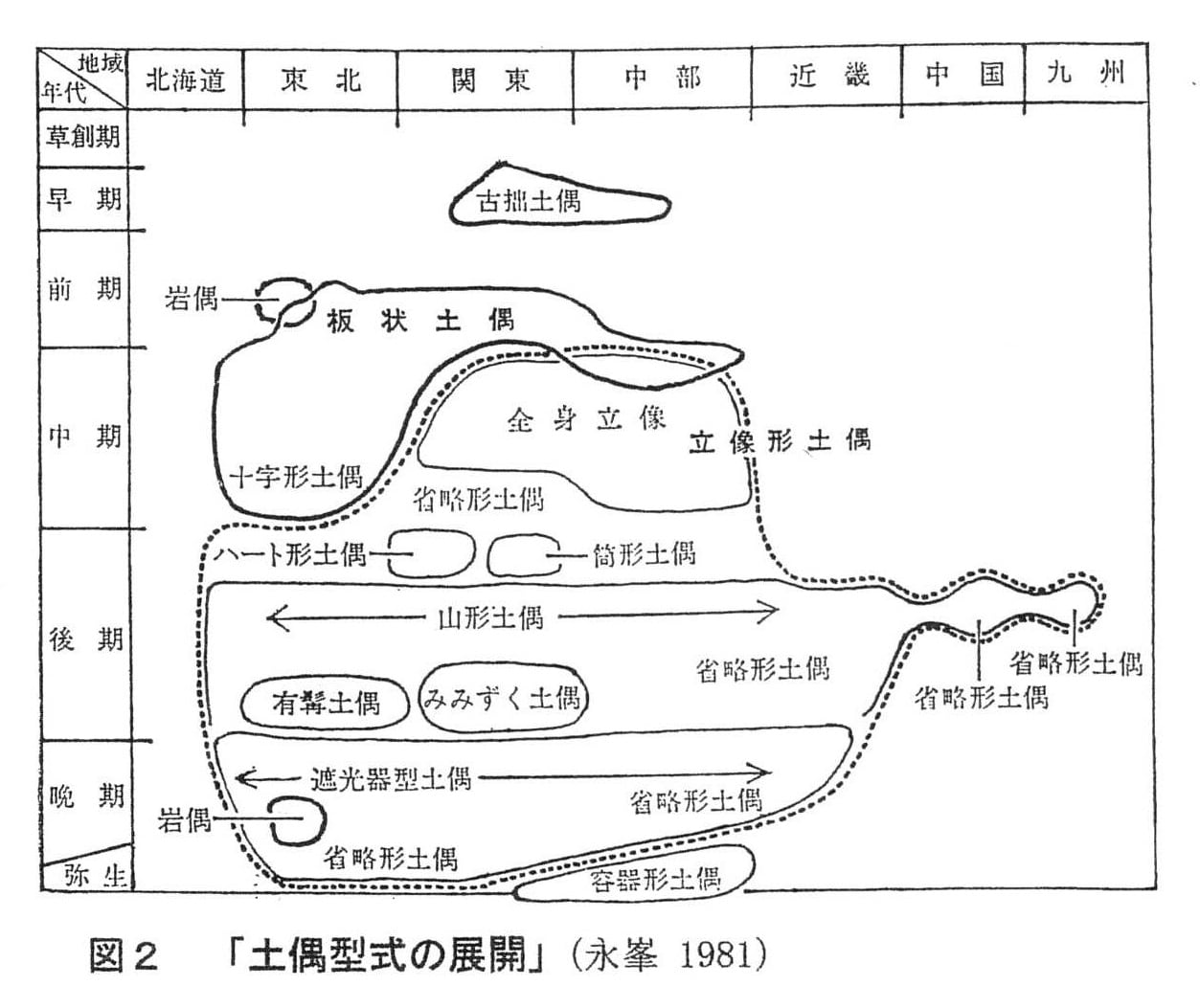

土偶は明治時代、あるいは江戸時代から好事家の目に留まりまして、古墳から出土する埴輪に対して貝塚からよく出土するので貝塚土偶、あるいは埴輪土偶などの云われ方もされました。いろいろ各地でたくさん出ますから、地域的なあるいは年代的な顔形の特徴から、愛称・ニックネームで呼ばれてきました。図2をご覧下さい。これは永峯光一さんが作成した「土偶型式の展開」で、縄文早期には古拙土偶があって、それから縄文前期になりますと板状土偶、粘土を板状にしただけの簡単な作りの土偶です。中期になってようやく脚部が付いた立像の土偶が出現するのです。抽象的な人の形をしたものから次第に具象的な土偶に進展してきたのです。その中にいろいろのニックネームがあります。中期には十字形土偶、腕が真横に出ているからそう呼ばれています。後期の初めの東北から関東の辺りにはハート型土偶と筒型土偶であるとか、後期中ごろ加曽利B式期になると頭部がおむすびのように三角頭の山形土偶が広範囲に分布します。その後の安行式期にはミミズクの眼を想わせるみみずく土偶が関東地方に分布します。そして、晩期になると、東北地方北半を中心に亀ケ岡式土器が盛行し、遮光器土偶が伴うようになる。遮光器土偶の影響力はかなり強く、関東・中部から一部は近畿方面まで分布したのです。

しかし、「土偶型式の展開」だけですと具体的にどういう形態の土偶が地域的に展開したのか分かりにくいでしょうから、全体を一瞥するために、『土偶研究の地平』から代表的な土偶を抽出して図3「土偶群像」を作ってみました。この「土偶群像」は土偶の大きさ、スケールを統一してあります。皆さん土偶を実際に見ますと、意外に小さいのにビックリされます。埴輪のイメージがあると、土偶はずいぶん小さい。縮尺を統一することは実は大事なことでして、土偶にもいろいろバラエティがあるということが分かる、ということです。

<図2> " class="protect" alt="ファイル 147-1.jpg" width="530" height="445" />

" class="protect" alt="ファイル 147-1.jpg" width="530" height="445" />

<図3>土偶群像 " class="protect" alt="ファイル 147-2.jpg" width="530" height="765" />

" class="protect" alt="ファイル 147-2.jpg" width="530" height="765" />

この図で留意することは、まず、スペースの関係で東日本に限り、日本全土は網羅していません。北陸も抜けていますし、西日本の資料はずいぶん少ないのですが、三重県の粥見井尻遺跡からは草創期の最古の土偶も出土しています。図は右から北海道、東北北部、東北南部、関東、中部と並べました。当時の縄文集団の文化圏というのは、縄文土器型式の分布を基準にしますが、年代によって分布圏が広がったり縮まったりもするわけです。それは当たり前のことで、今の地方別と一致するわけはないのですが、便宜的に分けたまでです。東北地方は北部と南部に分け、青森・岩手・秋田の三県を北部、宮城・山形・福島の三県を南部としますと、東北北部の前期・中期には三内丸山遺跡に代表される円筒土器文化圏がありますし、南部には大木(だいぎ)式の文化圏がある。その両文化圏の境界は、秋田県男鹿半島の北側から盛岡の北の辺りを通って、太平洋岸に抜ける辺になります。それから中部地方には勝坂式文化で共通する長野県に山梨県を含めました。

次に留意するべき点として、中部と関東の中期終末から後期前半までの僅かな期間ですが、土偶の空隙期になります。関東・中部ではこの時期、住居が敷石住居の形態になっていて、往々にして石棒祭祀が屋内で盛んに行われている。どうもそれと関係するらしく、土偶祭祀が鳴りを潜めたようなのです。この移行期には石棒祭祀が盛んに行われる反面、土偶祭祀が途切れるのか、土偶は作られないらしく出土しないのです。東北の方はそうではなくて、24,26,27の土偶があって、24・26から44の形態に推移している。後期前葉の堀之内式期になると、関東でも東北地方の系統を引く35・37のハート型土偶と関東に特有の34・36の筒型土偶が出現するようになります。

次に、関東でも左側の西関東側では、中期の初めから後葉まで土偶が途切れませんが、右側の東関東側では、18の阿玉台式土偶しか載せておりません。東関東側ではどうも土偶祭祀をあまり行わなかったようで、出土しないのです。同じ関東でも東京湾を挟んだ東と西では、阿玉台式土器に対して勝坂式土器というように、土器型式により区別される集団間の違いが土偶祭祀にも表れているのです。

それから、もうひとつ留意したいのは、代表的な土偶を抽出しようとすると、どうしても見栄えのする大形の土偶ばかりになり勝ちですが、そうすると、その他の小さないろいろある土偶がスペースの関係で載せられなくなる。この図はその意味でなるべく多くを載せるために配慮したのです。例えば、東北南部に日本で一番大きい、高さが44㎝もある22の山形県西の前遺跡の特大土偶ですが、この出尻土偶は標準的なサイズが23になります。日本一大きな土偶という意味では、後期の北海道の52も23に匹敵しますし、晩期の遮光器土偶の60も非常に大きいわけです。

それで、遮光器土偶というのはどういうものかというと、60・63・64を並べて置きました。遮光器土偶は晩期の前半に作られたのですけれども、研究者によっては後半の61も遮光器土偶の系譜として扱う人もいます。しかし私は、61は遮光器土偶の系譜がいったん廃れて、新たな形態として出現したと考えます。この件につきましたは、後でもう一度、取り上げることにします。

■ 『遮光器土偶の曙光・1』 安孫子昭二

はじめに

今日は、「遮光器土偶の曙光」という題で話しをさせていただきます。曙光などという言葉はあまり馴染みがないでしょうが、これは福島の中村五郎さんの『弥生文化の曙光』(未来社 1988)というなかなか詩的な題名の論集があって、私はこの題名に惹かれていたのです。それでこの題名にあやかって、1999に「遮光器土偶の曙光」という小論文を書きました。話の主題になるのは青森県東津軽郡三厩村の宇鉄遺跡から出土した土偶で、この土偶は東北地方の晩期亀ケ岡式期に盛行した遮光器土偶に成りきらないものの、その兆しが見えるのです。

宇鉄遺跡の土偶は一風変わった土偶で、大抵の研究者は遮光器土偶終末期にしています。それは一緒に出土した大洞C1式後半の土器を基準にしているからなのですが、私はこの土偶は遮光器土偶の最初の段階、つまり曙光と考えたいのです。

それで、これからお話しようとするのは、まず、遮光器土偶とはどういう土偶なのか、どうして遮光器などというあまり一般的でない用語がついているかということ。次に、縄文文化において土偶がどのような存在であって、地域的な分布と変遷がどうなっているかということ。そして次に、この宇鉄遺跡の土偶(宇鉄土偶)がほかの遮光器土偶とどこがどうちがうのかということ。そして最後に、遮光器土偶の推移の仕方について、ざっと見ることにします。

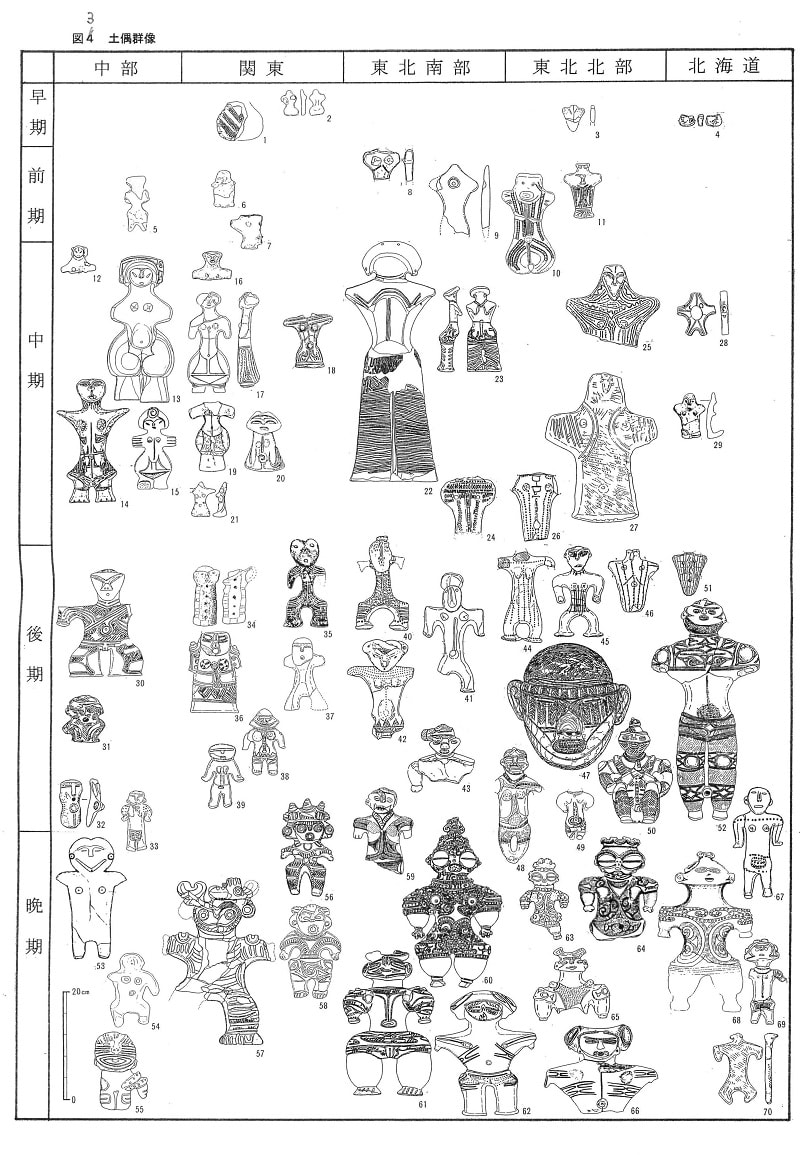

遮光器土偶とは

まず、遮光器土偶とはどういう土偶かと申しますと、上野の東京国立博物館に展示されている亀ケ岡遺跡から出土した超大形の遮光器土偶(図4)、これが典型でして、ご覧になった方も多いと思います。この土偶は明治20(1887)年に発見されたのですが、初めてみた人は皆、びっくりされます。特に眼が顔中を占めていて奇怪というか、どうしてこんな眼なのだろうと関心もたれてきたわけです。皆さんもそれぞれ思惑がおありでしょうけれども、まず遮光器という言葉、だいたい日本語として定着している言葉ではないわけで、辞書を引いても「遮光」はあるけれども「遮光器」はでていない。つまり光を遮る器あるいは道具というか、そうするとサングラスのような意味合いがあるわけです。

遮光器という用語が使われたのは、坪井正五郎さんで、この方は東大、当時は東京理科大学といっていたようですが、明治20年頃に東京人類学会を創設しまして、明治23(1889)年から3年ほど、人類学研究のためロンドン・フランスに留学され、帰ってきて若くして東大教授に就任するのです。非常に筆まめなら絵も達者な方で、ロンドンに留学したときブリティッシュミュージアムに収蔵されていた民具のスケッチした図を添えて東京人類学会の方に送って寄越すのです。人類学会では、向こうから送られてきた物珍しい感想文ですから「ロンドン通信」として、「東京人類学会雑誌」に掲載したのです。それで、そのときに図1右下の方にある正面、側面というスケッチですが、この眼の部分は図4の遮光器土偶の眼のところを引っ張ってきた。実測図は右目の方がただれたようになっていますが、雪中遮光器の方は左眼がただれている。どうしてこうなったのかといいますと、青森の佐藤蔀さんという人類学会の会員の方が、土偶が発見されて間もなくスケッチ図を寄稿したのを、石版刷りにしたときにどうした加減か反転してしまったのです。このため左脚が欠けているのに、右脚の方が欠けてしまった。図4は、その反転されて掲載された図をまた反転させて元に戻したものです。

<図1> " class="protect" alt="ファイル 149-1.jpg" width="530" height="362" />

" class="protect" alt="ファイル 149-1.jpg" width="530" height="362" />

<図4> " class="protect" alt="ファイル 149-2.jpg" width="530" height="755" />

" class="protect" alt="ファイル 149-2.jpg" width="530" height="755" />

坪井さんは最初、これをシベリヤの人が寒さを防ぐために用いた覆面と考え、この奇怪な容貌の土偶も最初は覆面をした姿と解釈されたのです。その後、ブリティッシュミュージアムに収蔵されてあったたくさんの資料を見て、シベリアエスキモーが雪原で狩猟すると太陽の反射する光が眩しいので、日差しを遮り目を保護するためのサングラスであると考えが変わったのです。それで遮光器という呼び名が定着したのです。

それまでこの土偶はどのように考えられてきたかと言うと、神田孝平さん(1887)が、佐藤蔀さんが送ってきたこの土偶の図に次の解説をされています。

「・・・・コノ顔部ハ両眼殊ニ大キク、殆其全部ヲ占ム。且ツ眼中横サマニ一線ヲ畫シタルハ眠リタル姿ニ似タリ。其他身躰四肢膨脹シ、且四肢ノ端ハ、括レタル形アリ。宛モゴム人形ニ息ヲ吹キ入レタルガ如シ。畢竟甲冑ヲ着タル姿ナルカ。将又潜水衣ナルカ。抑モ神像鬼形ノ類ナル・・(中略)・・古ノ蝦夷人ガ弘ク用イシ者ナルコトヲ知ルベシ・・」

甲冑を着ているとか、潜水衣というような表現はなかなか面白いけれども、いつのまにか遮光器という語呂の良さと、学会の第一人者であった坪井正五郎さんの名声もあり、遮光器の名称が次第に定着して今日に伝えられているわけです。

それでこの眼ですが、本当に遮光器なのか、皆さんどのように解釈してきたか、いろいろ論議があったのでいくつか紹介してみます。

『日本の土偶』(紀伊国屋書店1959)を監修された滝口修造さんは、「私は、この大きな目の偶像からは常闇を感じる。かれらの凝視しているのはまるで巨大な闇であるように、あるいは生れ落ちた瞬間、まだ明るみに慣れない嬰児の目のようだとも言える。」なかなか詩的なことを云っています。慶応大学の江坂輝彌先生は、「私は、縄文時代人が眼を神聖視して、それを誇大に彫りあげたものだと考える」。こういう見方をする人が結構多いようです。千葉県で土偶研究をされている米田耕之助さんは、「遮光器土偶の眼は、死者の目を表現したものである。すなわち目を閉じた状態、死んだ状態の意味を強調するがために、目の部分が異常とも思える程、大きく表現されたものとして捉えることができる。」縄文図像学研究会の島亨さん(1989)は、ドイツの民族学者カール・ヘンツェ女史の 、古代アステカの豊穣の祭儀において、犠牲者の皮が剥がれ神官が蘇った神としてこの皮を纏うといった儀礼、死者の顔に剥いだ皮膚を貼って復元するという再生の死者の儀礼[新しい皮膚 ]を紹介して、「宇鉄土偶の顔面は張りつめた皮膚のように突っぱり、その間から大きな眼部が現れている。眼部の突出した大きな目の表現はときに胎児=新生児の容貌の中にはっきりと見て取れる。」凄まじい儀式に関わる土偶ではないかという解釈で、怖いです。それから遮光器土偶に造詣の深い磯前順一(1990)は、「土偶の中には平板な顔部をもち、その顔部が後頭部と区画されることによって、顔部が突出しているような印象を与えるものがある。(中略)土偶における顔部の突出を一連の型式変遷のなかでみていくと、顔部の突出が仮面着装の存否に決め手とならないことがわかる。この点をふまえずに、型式変遷の文脈のなかから、自分の意見に好都合な特定時期の型式のみを点的にとりあげて自説の根拠とするのは慎まなければならない。」磯前さんの考える遮光器土偶のはじまりは私の第Ⅱ段階の土偶であり、宇鉄土偶は遮光器土偶でも終末期になりますから、解釈の起点がちがっているのです。

■ 『環状集落から環状積石遺構へ・5』 安孫子昭二

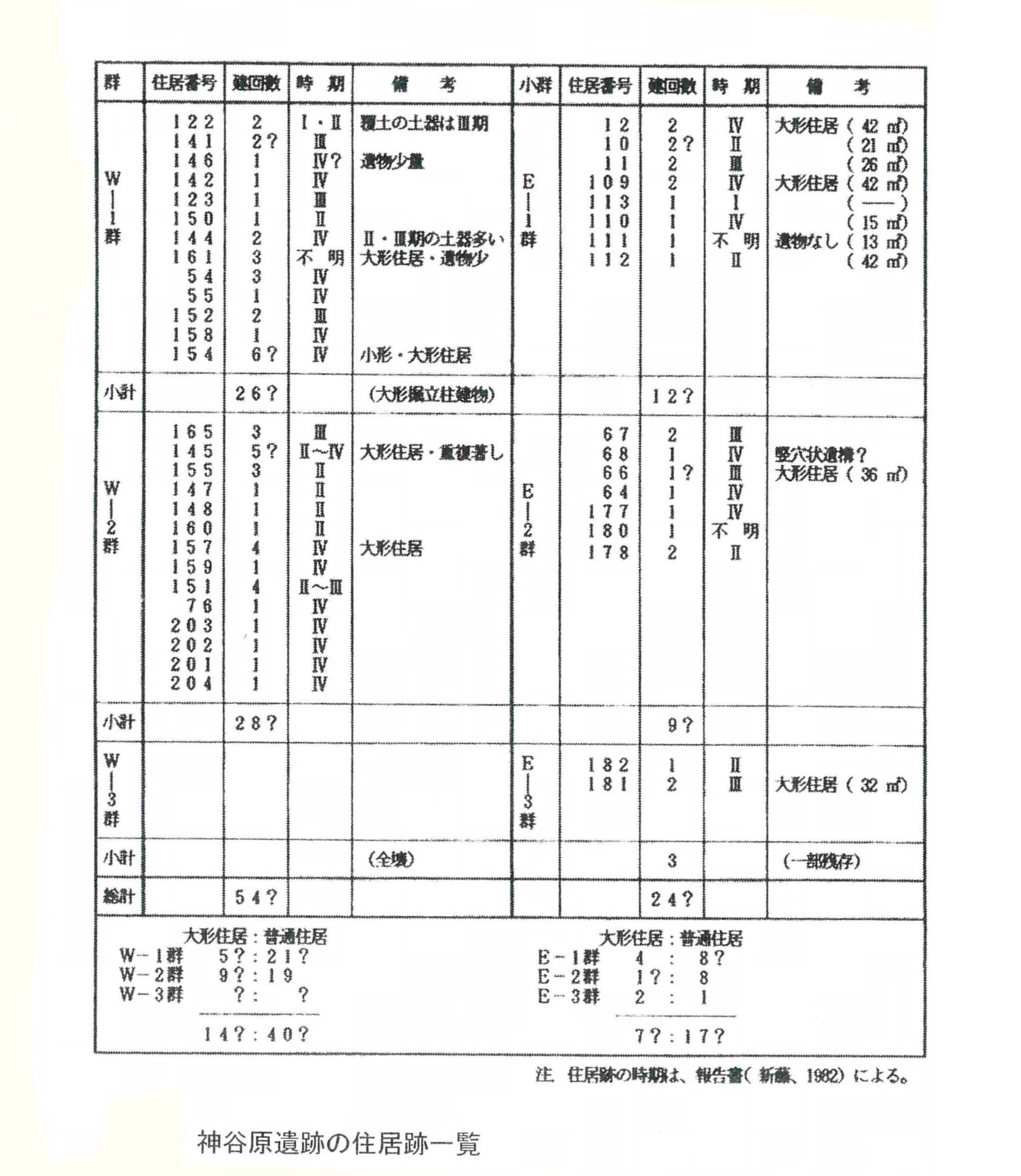

E‐1群の分析 神谷原集落のすべての住居跡を細かく分析すると非常に面倒なので、ここでは比較的単純なまとまりのあるE‐1群を取上げてみます(表1)。住居跡は、神谷原Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期・Ⅳ期とありますが、私は時期不明とされていた白抜き111号住居跡が、もっとも古い住居だったと考えたい。小判形をした住居形態は五領ケ台式の特徴なのです。この住居とやはり小判形をしたⅠ期の113住居がセットになって機能したようなのです。次に111住居の建て替えとして10住居が新築され、10号住居が続いたときに別の120号住居が新築されて、それから2軒の住居が互い違いに一度建直しながらⅣ期まで続いたようです。これは住居跡から出土した土器で住居の時期を認定しようとすると、一番新しい土器しか分からない。住居が機能していたときに使われ壊れた土器は、別の窪地になっていた廃絶住居に捨てられたから、実際に機能していた住居の年代が見えてこないのです。

<表1> " class="protect" alt="ファイル 152-1.jpg" width="530" height="610" />

" class="protect" alt="ファイル 152-1.jpg" width="530" height="610" />

例えば10号住居址ですと、2回建て直されていますから3回稼動してはずですが、これまではそういう見方をしないで、最後の時期だけで判断していたから、集落は小規模で貧相な見方しかさてなかったのです。だからこのE1のグループは二軒の住居が対で構成されていて、同じように二軒の住居が何回も繰り返された。その結果、こういう環状集落をなすようになったわけです。ところが西側のW大群の方は、非常に住居が多いし、W1には、公会堂みたいな長方形の掘立式建物跡がある。広場に面する住居ゾーンの内側に接して、大形の掘立式建物跡がある。私は、右側のE群にも同じような掘立式建物があるものと思っていたのです。それでE側にどうしてないのか、不思議だったのです。

先に重帯構造と分節構造の話をしましたが、この図に同心円状の重帯構造の線を描き、分節構造の補助線を加えたから、環状集落の構造がはっきりしてくるのです。それまで漠然と環状集落だとは云われてきましたが、どういう構造か示されていなかったのです。

それで中央に墓抗群がありますね。その外周に細かいゴマ粒のようなのがたくさんありますが、これは西田遺跡と同じような掘立式建物の柱穴と考えられます。ところで、真ん中の17mとメモしたサークルのとろにところにしっかりした点点があるのです。どうもここにトーテンポールでも立っていたようです。その外周35mに同心円を描いたのは、住居域の内側です。この35mというのはちょっと意味があるのです。三内丸山遺跡に巨大な六本柱遺構がありますが、この柱間が420㎝、これに着目した富山の藤田富士夫さんは、住居跡の柱間をいろいろ調べたら、だいたい35㎝が単位というのです。肘の長さが35㎝位なので、縄文人はこれを長さの単位にしたらしく、いまでは縄文尺と呼ばれています。420㎝は35㎝の12倍ですか、ですからこの住居ゾーンの35mというのは縄文尺を100倍ですね。17mも本当は17.5mならもっとよかったのですけれども。この環状集落を設計した当座、リーダーが中心部の杭から35mの範囲に縄か綱でサークル描き、この範囲までを広場にしたし、住居範囲の樹木もみな伐採されたのでしょう。その住居ゾーンの外側は、私が便宜的に20mずつ区切ってみただけです。

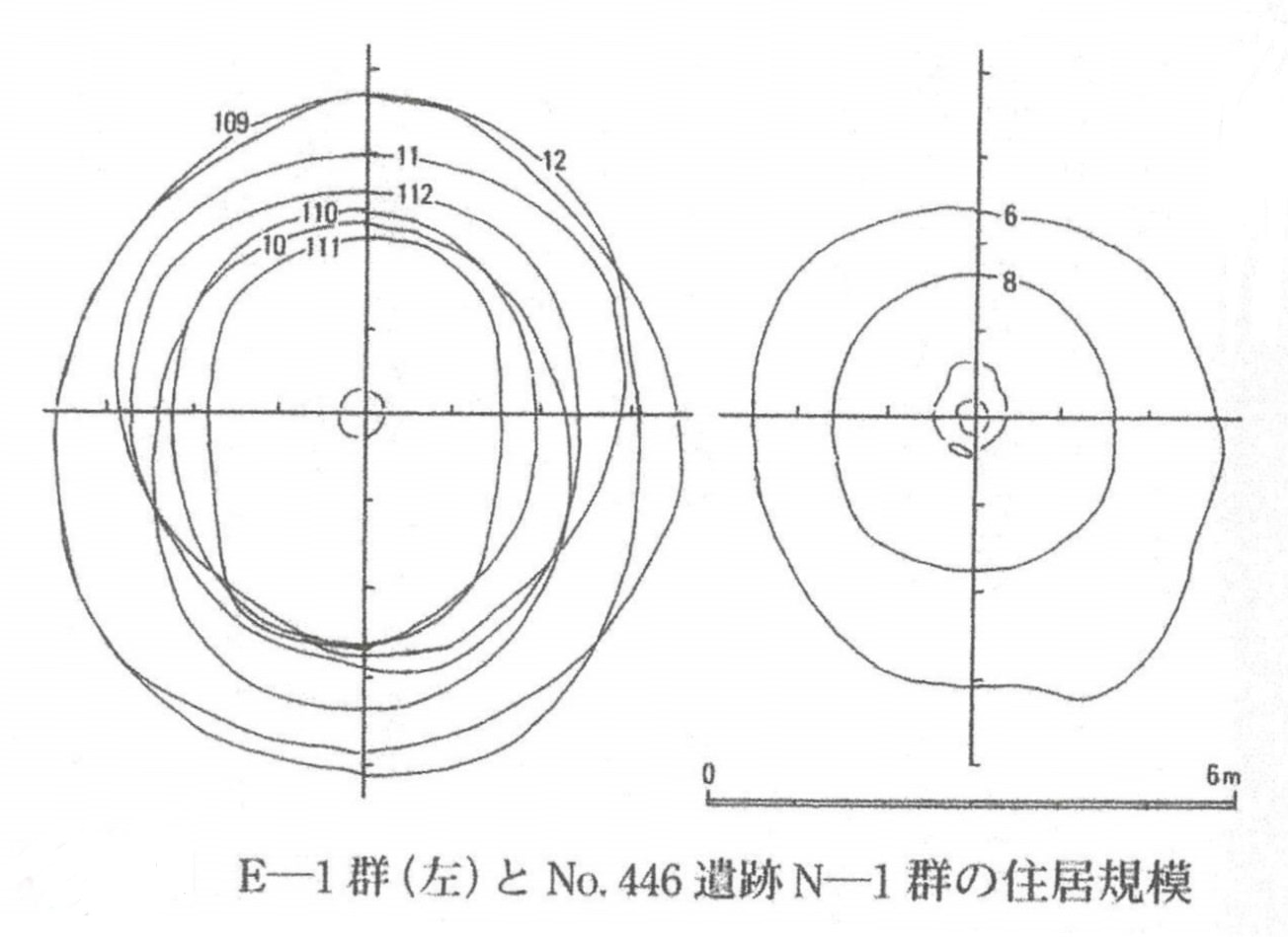

そんなことで、神谷原集落にはいったいどのくらいの人数がいたのかというと、まず広場面積が手掛かりになります。もうひとつは、住居の広さからある程度の人数も見当できる。広場面積では、神谷原集落は正円の広場で3850㎡ほど、№446遺跡は長楕円形で3200㎡ですから、神谷原集落の方が2割方大きいです。住居規模では、神谷原E‐1群とニュータウン№446遺跡N‐1群を比較してみると、ニュータウンの方が見劣りする。№446遺跡で大サイズの住居も神谷原遺跡では平均的な大きさですし、小サイズの住居は神谷原にはほとんど無くて、むしろずっと大きいサイズの住居がいくつもあるのです(図8)。そのずっと大きい住居は石囲炉です。石囲炉の出自は八ヶ岳方面の住居形式と云われているので、あるいは、移住して来た人が居たのかも知れません。このように、神谷原の集落人口はニュータウン№446遺跡の一二三人よりも、もっと相当に大勢いた可能性が高いことになります。先に多摩ニュータウンの方を分析して執筆した後に、神谷原遺跡に取り掛かったら相当に大人数になるようなのです。それで、③の123名と見積もった集落人口は神谷原遺跡に適用されるべきで、№446集落は②の85人ほどに抑えておくべきだったかと迷っています。

<図8> " class="protect" alt="ファイル 152-2.jpg" width="530" height="385" />

" class="protect" alt="ファイル 152-2.jpg" width="530" height="385" />

次に、神谷原では埋葬されている土坑墓が76基あります。№446集落の24基の場合は、住居を一度建て替えて2度目を迎えない20年内という期間に、家父長4代替ったものと仮定した数値(6家族×4代=24基)でしたが、神谷原集落の住居は5度の建て替えなので№446集落のほぼ3倍の継続期間としますと、24基×3=72基となります。するとこの場合の76基という土坑墓はかなり接近した数値ではないでしょうか。埋葬されたのは集落の構成員のうちの家父長クラスに限られたとする見解は、これでなんとか理屈がつくのではないでしょうか。

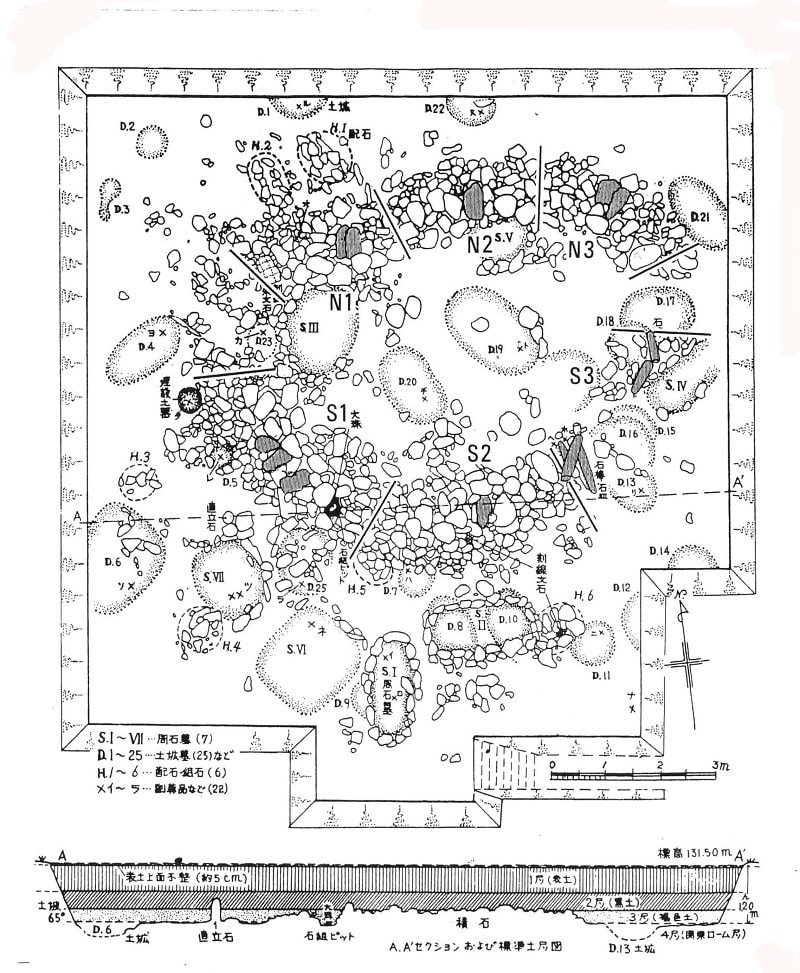

町田市の田端環状積石遺構

この遺跡は正面に丹沢山塊と相模野台地を望む、多摩丘陵西麓の町田市小山町に所在します。東西9m、南北7mほどの楕円状に大小の石や礫が帯状に積上げられています(図9)。発掘調査されたのは昭和43年4月で、翌44年3月に都の史跡に指定されました。現在、調査された状況のまま石積遺構が露出展示されています。

<図9> " class="protect" alt="ファイル 152-3.jpg" width="530" height="644" />

" class="protect" alt="ファイル 152-3.jpg" width="530" height="644" />

石積遺構が構築されたのは、出土した土器によれば、縄文後期加曽利B2式の頃で、晩期の中頃まで機能したことがわかりますが、その前、加曽利B1式期のとき、丘陵末端の緩い斜面だったのを平坦に造成して共同墓地にしているのです。また中期にはこの斜面一帯に住居跡が散財する集落跡でもあるのです。ですから、中期の集落の上に共同墓地が作られ、さらにその上に環状積石遺構が構築されたという、いわくのある遺跡なのです。

調査を担当された浅川利一さんは、この積石遺構が構築されたのは、富士山が噴火したとき東側の空いているN3とS3の間から内部空間に逃げ込み、先祖の霊の加護の下で安寧を祈ったのだというのです。また、反対側の礫がまばらなN1とS1の間はたまたま耕作で石が抜き取られたからで、本来は連続していたというのです。

それで私の考えですが、N1とS1の積石遺構はもともと開いていて、この積石遺構の配置構造は中期の環状集落の二つの集団の分節構造を表象していると見るのです。Nの方で見ていきますと、一抱えもある立石(アミ掛)が倒れていますが、本来は周りの積石で根固めしていた。それが、N1・N2・N3の3小群でできている。同様にSグループの方も真ん中辺に同じような立石、あるいは中期から引き継がれてきたような大きな石棒であって、S1・S2・S3の3小群でできている。北と南ということでいきますと、先ほどの№446遺跡、神谷原遺跡の環状集落が二大群三小群の構造でしたが、まさに対応するのです。ここに注目すると、中期の環状集落は中期終末に解体して丘陵の内外に分散しまうのですが、底流ではその末裔たちが先祖供養の祭祀がおこなわれていた、この場所はそういう神聖な祭場でもあったわけです。

それではこの人たちの集落は何処に在るのかと申しますと、ここにはないのです。台地の中を試掘しても当該期の住居跡は発見されませんでしたが、東側に多摩ニュータウン通りというメイン道路が建設されるというので調査されたとき、加曽利B3式期の住居跡が二軒だけ出てきました。この住居だけで集落を形成するとは考えられませんから、二軒の住居はこの聖域を守る神社の社務所のような存在と考えます。集落は多摩丘陵や相模野台地など、界隈の各地に分散して居るのだろうと思います。

それで、環状積石遺構の下には加曽利B1~B2式期に形成された24基ほどの土坑墓群があるのです。つまり、後期の後半にさしかかったときに、どういう転機があったのかは謎ですが、それぞれの血縁的集団が参集して、共同でこの環状積石遺構を構築したのです。そして、それは晩期中葉安行3c式期まで祭祀が行なわれたようなのです。

しかし、多摩丘陵西麓には同じような地形が点々と立地していますから、どうしてこの場所に共同墓地と特殊なストーンサークルが設営されたのか、分からなかったのです。

そうしたら、町田市の教育委員会におられる松本司さんという風水研究家ですが、この場所に立つと、冬至の日には蛭ケ岳、丹沢連峰でもっとも高くてピラミッド状をした山でその山頂に太陽が沈むというのです。富士山も辛うじて見えますけれども、正面には蛭ケ岳が屹立するように見えるのです。その蛭は、血を吸う蛭の字を書きますが、松本さんは本来は真昼の昼、これは大日如来に関係する昼で、山頂に太陽が沈むときに大日如来の光背のように光が放射するというのです。私も半信半疑で観測に出かけ、固唾を呑んで見守ったところ、確かにそういう光景に遭遇し感激しました(図10)。

<図10> " class="protect" alt="ファイル 152-4.jpg" width="530" height="410" />

" class="protect" alt="ファイル 152-4.jpg" width="530" height="410" />

おそらく縄文人もこの場所に集団墓地を設営することにしたのも、なにもこれは風水だからというのではなく、先祖の霊の甦りと集団の繁栄を祈願する条件に適った位置にあったからではないかと考えられるのです。この場所はもともと丘陵末端に近い緩やかな斜面地で、中期の集落跡でもあったのですが、彼らは平坦に造成して共同墓地にし、さらに共同の祭祀場に作り替えたわけです。どうしてそうしたのかとなると、また長い話になります。時間も超過しましたので、この辺りで終わらせていただきます。(終)

参考文献

安孫子昭二 1997「縄文中期集落の景観―多摩ニュータウン№446遺跡―」東京都埋蔵文化財センター研究論集16

安孫子昭二 1997「縄文中期集落の景観 2―八王子市神谷原遺跡―」多摩考古27

安孫子昭二 2003「東京の縄文ランドスケープ観測の遺跡」縄文ジャーナル2