■ 『日月を放つ縄文の巨木柱列・4』 萩原秀三郎

(写真1)

河娒渡遺跡の耳輪・耳栓。こういうものが日本の縄文前期に大流行します。両耳に使うものですから一対になっています。

" class="protect" alt="ファイル 67-1.jpg" width="366" height="213" />

" class="protect" alt="ファイル 67-1.jpg" width="366" height="213" />

(写真2)

河娒渡遺跡の木製遺物。穴が何箇所が開いているのは、シャーマンが首から下げていたと考えられています。鳥と太陽の絵。既に鳥は鳳凰のように具象化された形になっています。シャーマンは太陽を支配していた。

" class="protect" alt="ファイル 67-2.jpg" width="375" height="225" />

" class="protect" alt="ファイル 67-2.jpg" width="375" height="225" />

(写真3)

三星堆の巨大神樹。このように鳥が太陽を表して次々飛び立っていく様子を表しています。ここに描かれてるのは龍です。一番下にヘビの形で、水界を表している。

" class="protect" alt="ファイル 67-3.jpg" width="162" height="384" />

" class="protect" alt="ファイル 67-3.jpg" width="162" height="384" />

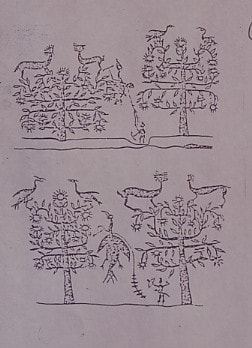

(写真4)

これは中国南部楚の方からの影響もある図。太陽の木と月の木。鳥が停まっていて、花が咲いているのは太陽です。ここから飛び立ったんですね。弓矢を持って鳥を射落としてるのがありますが、これはある時、余分な太陽が出て、その太陽を射落とし、秩序を整えています。多過ぎても困るので。月の場合も同じようなことやります。

" class="protect" alt="ファイル 67-4.jpg" width="252" height="348" />

" class="protect" alt="ファイル 67-4.jpg" width="252" height="348" />

(写真5)

これはミャオ族がヘソを、村の中心のヘソがこうなるんですね。これは龍があって、上に鳥が止まって、真東を向いています。春分、秋分の太陽を迎えるようになっているんです。なぜかというと、年の折り目はいつも春分と秋分にある。これが終わってお正月がくる。人々は皆、鳥の格好をしています。それは、神霊はみんな飛来するからです。

" class="protect" alt="ファイル 67-5.jpg" width="258" height="390" />

" class="protect" alt="ファイル 67-5.jpg" width="258" height="390" />

■ 『日月を放つ縄文の巨木柱列・3』 萩原秀三郎

さて、三内丸山人はいったい何を食べていたのでしょう。縄文の文献を読むとドングリのことばかり書いてありますが、北海道大学で検査をしたところ、半分以上栗を食べていたと言う事がわかった。確かに三内丸山には栗林があり、明らかに栗を栽培していたことがわかりますが、これは大変な結果です。一般的には、ドングリと言われてきましたが、栗が主食で、あとは稗、魚介類や動物の肉だったと。しかも縄文中期は二~三度気温が下がって、栗がよく実ったらしいです。

以前、太平洋側の六ケ所村に居た方に、栗の採り方を伺ったことがあります。子どものときに家族総出で、一mくらいの大木がたくさんある国有林に栗拾いに行ったと。採るのには、必ずリーダーが必要で、その人の合図によって、枝に綱をかけて、一斉にわーっと引くのだそうです。そうすると信じられないでしょうが、台風並に音がして、ものすごい量の栗が落ち、地面が全く見えなくなると。もちろん栗で怪我しないように、頭に綿帽子のようなものを被ります。リーダーの良し悪しで、作業の良し悪しも決まるようです。

保存方法ですが、先に茹でてから保存すると、全然美味しくなく、天日干しをして乾燥した状態で保存して、食べる時に、二~三時間かけて茹でて戻すと、採ったときと変わらない同じような甘さですごくおいしいんだそうです。当然、縄文時代だったら作業場で粉にして縄文クッキーみたいなものを作ったりしたと思います。

このように栗というのは、自分たちの命を預かる神樹というわけです。例えば霊魂がどういうふうにして出てくるかというと、今の場合でしたら、いわゆる力餅や力うどんとか、あれは命を支えている力、エネルギー源です。穀物というのは、エネルギー源があるために温かい。亡くなると身体は冷たくなります。これはエネルギー源がどこかに飛び去ったことです。栗の場合も、大変な霊力を持っていたと思われます。

人間と言うのは、どこから生まれたのか。桃から生まれた桃太郎とか、竹から生まれたかぐや姫とか、甘栗太郎、こういう話はいっぱいあります。植物から人間が生まれたという話は、特に東南アジアからオセアニア、太平洋の南の方まで渡ってあります。ヨーロッパですと、全部神様が作ってしまいますが。ユダヤキリスト教、日本の場合はみんな物がなっていくわけです、中国でいうと、ミャオ族だったら風香樹という木から祖先、始祖が生まれています。そして、亡くなったら、やっぱり風香樹に帰るためにお棺を風香樹で作る。そういうふうに、いわゆる植物から生まれた感覚があるものだから、おそらく三内丸山でもそういう感覚があったかもしれません。栗の木を使って柱を立てているのですから、そこに覆いをするなんていうのはもってのほかです。神樹というのは仰ぎ見るものです。

そして、例えば現代でも紀の国、紀州のいろんな地域では、空神様というのがあります。神樹を御神体としているところがたくさんあるんですが、そこは、絶対覆いをしてはいかんと、罰があたると言われています。やはり空神様なのだから、呼吸をしているのです。天と地と、それを繋いでいるのがアンテナである柱。そういうことを考えると、神殿説なんていうのは、全くナンセンスだと思いますが、考古学の方では圧倒的に神殿説の方が多いです。

太陽霊が寄り付くという意味では、折口信夫さんの論文『髭籠の話』で、『髭籠』とは神の依り代であり、例えば山車は、本来太陽を依りつかせるには山や柱が中心であって、あのように、引きまわる山車のようなものが生まれたと。古代においては、もちろんいろんな神霊は、たくさんいるけども、誰にでも、すぐにわかったのは、太陽霊ではないかと。太陽霊が寄りつく柱というのを、オギシロといいます。オギシロというのは招く、人間の側から言えばオギシロで、あちらに言わせれば、依り代なわけです。けれども、この中国の、いわゆる東アジアの感覚で言うと、太陽霊も月も星も、古代は地底に住んでいるんです。それで、どこから出て来るかというと、東の端の木から昇ってくる。それで梢の先から、ぱっぱと出てくるわけです。夜はもちろん、星も梢の先から、まるでクリスマスツリーみたいなものです。それで、日が昇る朝になると、太陽は根方から伝って、梢の先からひょいと、次から次へと出てくる。

日々、月が形を変えるように、太陽も毎日形が違います。だから、一個の太陽だとは思っていなかったのです。毎日毎日、太陽を別なものだと思っていました。多いところは九十九とか、民族によっていろいろですけども、少なくとも十は考える。殷代は、それに名前を付けて、甲日、甲乙丙丁、いわゆる十干というのは、干支(かんし)といいます。支は、もともと枝だったんです。甲乙丙丁、十日で一巡する、一巡り。これが旬です。日のまわりを囲ってるのが旬。上旬、中旬、下旬と。太陽が、毎日東から出てくる。そういうふうに地底から、太陽も月も星も、地底では熱い太陽がほとぼりを冷ます必要があるから、水の中をくぐりぬけると。水脈があって、木が水脈を吸い上げます。根方から太陽が樹木を昇っていく、順番を待っているんです。

これを鳥の形で表したのが、三星堆の鳥です。十くらい止まっていました。つまり、鳥というのは飛び立つものだから、そう考え出した。太陽が三星堆の場合でも、地底の水脈を龍、こういうものを描いた。天と地上と天空と、普通は分かれていて、世界樹の樹を分解していくと三層から九層になったり、十三層になったり、いろいろあります。

少し脱線しますが、藤原京にしても、久米寺、飛鳥寺は、みんな基本的な伽藍配置です。真ん中に塔があって、本堂や講堂、金堂に仏さんがお祭りされていた。周りに重点が行く前は、塔が中心でした。塔というのは死霊を、死体をお祭りしたところです。墓から始まって、仏舎利、それで、五重の塔というのはだんだん後の時代になると、金堂と並んで、講堂全体の横に来て、それから、当麻寺とか、東西薬師寺でもそうですが、東大寺になると、伽藍の外へ出ています。今はないですが。

このように、だんだん装飾化して、中心にあったものが周辺に飛んでしまうのは、これは、どこでもそうだと思います。今、柱のお祭りが境の領域で行なわれていようと、どこに塔が立っていようと、柱というのは中心の意味があるということです。ですから、その柱で太陽の昇降、上り下りを司っているのが、シャーマンです。シャーマンというのは、世界の秩序を整えるという役もあります。例えば天照大神は、機織りをやっています。機を織るということは、どういう意味かと言うと、神楽の採り物として出てきます。神楽の採り物とは、舞うときに手にとる榊とか、剣や弓の事です。そういうものは、どういう意味を持っているかというと、巨木をミニチュア化した、小アンテナ。つまり、小さなアンテナを持ってみんな舞っている、ですから神を呼ぶものです。そのときに、機織りの道具を持って踊ったのです。これを神楽の場合は、宝物、あるいは茅宝(かやだから)といいます。茅が宝なのです。茅というのは、イネ科の植物で、原始の植物、地上で最初に生えてきた植物というふうにいわれています。こういうものを手にとって踊る。つまり採り物としては草です。これを手草、これが神楽の採り物になる。その採り物の原型の手草が巨大化して巨木。つまり世界を一手に掌握するんです。巨木にカミナリさんが落ちるのは、つまりアンテナだからです。

巫子舞というのがあります。巫子舞はどういう形を取るかというと、その場で同じ場所で、回って回り返すんです。これが基本形。それがだんだん発達してくると、少し大きく回ります。出雲神楽とか、あるいは三保神社でも、同じ場所で回って回り返すのではなくて、やや円形を描いて動くようになってきます。回り返すとは、混沌を呼んでいます。なぜ、わかったかというと、中国のシャーマンが、回って回り返すことを、同じ場所でやっていて、それは大変なんです。なぜかというと、一方方向へ回っていればいいものを、逆周りしなくてはならないので、時々よたよたしてしまう。歳取った人は、大変です。なぜ、一方方向に回らないんですかと言いましたら、そんなことは出来ない。昔からやっていて、これは混沌を呼んでる、つまり、あらゆるものの原点に立ち返っているんだと。そこへ行かないと、シャーマン儀礼は成立しない、つまり巫子舞は成立しない。それは、やっぱり中心にあるのは、柱なんです。柱を回るという儀礼は、必ず天体の運行と関係がある。だから巫子舞や、シャーマニズムの原型は、回って回り返すこと。それが、どんな日本民俗学のシャーマニズムの本にも書いてありません。まったく不思議千万です。それが無ければ、つまり神がからない、つまり託宣をするまでに至らない。神を呼ぶためには、必ず、道教の方でも、そのことがちゃんと書いてあります。道教の太鼓の模様、これはつまり、右回り、左回りの、根本を教えています。陰陽以前の混沌を、ここから陰陽に分かれて、いろいろ始まるんです。中国東北に行って、シャーマンに聞いたら、そういう説明してくれたので、ここに全部あるのか、参ったと思いました。ところが日本以外も、世界のシャーマニズムの本はいっぱい出ていますが、1つもそのことは書いていない。現地のシャーマンに聞いて、ようやくわかったわけです。いつも回って回り返している。天地創造の一番始まりに、いつも立ち返ると。

そして、面白いのは病気治しのときです。病気治しにシャーマンが、天地創世のお経をやります。つまり時間が元へ帰る、何も無いところに帰るから、病気が治ると言っていました。それで、はたと思いついたのは、日本の厄年の人が、どういうことをやるかというと、厄を払うために、二月とか三月頃にお餅をついて、お正月をやるんです。それで、もう厄が済んだと。つまり始まりの時間へ戻すから、厄などは、飛んで行くと。非常に古い感覚の、伝統的な伝承的な頭の持ち主が、そういうことをやる。どこへ行っても同じです。

巫子舞の原型がシャーマニズム、朝鮮半島に行ってもそうです。必ず託宣をする一番有効な神がかりの手段とは、技術として、回って回り返すことにあるんです。それをやらなければ、誰も神がからないんです。旧満州へ行っても、内モンゴルへ行っても、全く答えは同じです。

自然と言うのは円環しています。いわゆる歴史的な時間と言うのは、西洋的な思考方法で行ったきりで戻ってこない。ヨーロッパ的直線的時間ではありません。ところが、日本の年中行事を見たら同じことをいつも繰り返しています。円環しているんです。円環しているということは、時間がいつも行きっぱなしではなく、正月を迎えるときに、始めの時間に戻っている。それまでの時間というのは、全然縁もゆかりもない。全く新しい、あらたまの年が始まっているんです。だから目出度い。穢れた時間はさよならということで、そういうふうに、いつも一年ごとに円環しています。それを、お祭りの場合は大変なので、七年に一回とか、二十年に一回とか、規模を大きくしてやっていますが、本来は御柱にしても、一年ごとに魂が更新されるべきものなんです。円還的時間というのは、一年が基本です。それでこの場合、時間を更新、円環させるために、柱が必要だけれど、その柱の元で、司祭し、お祭りをやっているのが、アマテラスさんとか、機を織る人とか、秩序を織りなすのですから、シャーマンなんです。ですから、必ず岩根御柱の元には、シャーマンがいたわけです。例えば、伊勢の場合だったら、斎宮がいるわけでしょう。それで諏訪だったら、大祝がいてシャーマンがいるわけです。出雲大社だったら、国造(こくそう)という、本来は土豪みたいなものです。つまり、こういうものは柱の元にいて、神霊を管理していたわけです。神霊の蘇りを。では、このあと、写真で詳しく説明致します。

■ 『日月を放つ縄文の巨木柱列・2』 萩原秀三郎

さて、先ほど申し上げた玦状耳飾ですが、これも環日本海的な文化なんです。縄文前期からたくさん出ており、ものすごく流行して伝播しています。さきほどの長者屋敷にも行きましたが、耳栓があって、ものすごい立派で艶のある玉でした。あれほど立派な物をつけられる人はごくわずかです。一般的には、おそらく蔓で編んだようなものだと思います。現在でも奄美の方へ行きますと、桑の皮を剥いで、作っています。

耳飾、耳栓、首輪というようなものは、魂の脱出を防ぐための物で、関節のあるところから魂は抜けやすく、ありとあらゆる穴が空いているところから、ひょいと悪い物が入ってこないように防ぐという意味も本来あります。いずれにしても魂というのは、出たり入ったりするので、それを閉じ込めておくためにあると。実は、こういう呪いというのはギリシャやヨーロッパの方まで言い伝えがあります。くしゃみをすると糞食め(くそはめ)といって、魂の脱出を防ぐ、汚い言葉をあわてていいます。あれも似たような呪いがあったわけです。

玦状耳飾ですが、遼寧省の最古のものは、査海という遺跡から出ています。それが今から七千六百年くらい前。そのあとだんだん伝播していきました。長江の下流域のところにある、河姆渡という七千年前の稲作遺跡があります。そこからもたくさん出ていますが、そういうものが間違いなく日本へ伝わってきたと思います。実際に中国大陸との交流があったと考えられているのは、山形県遊佐町のミサキ山A遺跡です。これは殷代のものとされているような、青銅製の刀子が出てきています。また、羽黒町の中川代遺跡、中期ですが、甲骨文字風の記号が刻まれた、有孔石斧が出ています。それから青森県平舘村の今津遺跡からは、いわゆる三つ脚の土器、三つ脚の鬲というのは古代中国ですが、青銅器の中にそれとそっくりの模造品と見なされるようなものが出ています。そして、福井県桑野遺跡からは、縄文早期から前期にかけて、配列のされ方が大陸の匕形器そっくりのヘラ状の装飾が出土しています。

このように、中国大陸と、環日本海的な文化的な交流があったというふうに考えられるわけです。古くはもちろん新石器なんですが、新しいところでは殷代の文化。非常に日本の古代文化と類似しているということは、昔から言われています。これについては、貝塚茂樹さん、柳田國男さん、最近では白川静さんが懸命に殷との類似をおっしゃっています。また、朝日新聞によると、五百年遡って、周に滅ぼされた殷の末裔が亡命して日本の稲を広めたのではないかとまで、言われるようになってきています。

いずれにしても非常に殷の文化と類似している事が多いです。先ほどの乾の隅の思想というのは殷にあるんです。これは中国古代の喪葬の儀礼を研究した人がおりまして、特に『礼記』という中国の古典を使って、その中の喪葬儀礼をいろいろ調べたら、西北の隅から死霊がやってきて、そしてまた、去来すると。死んだ人がいると、西北の隅、つまり太陽が出てくるのは東で、東南が輝きを増してきます。一番暗い反対側が西北の隅です。だから、いつも太陽との関係で、一番暗いところに死霊というものがいるというふうに考えられてきた。お祭りのときも、人が亡くなると、部屋の西北の隅に、遺体を埋けるところがあって、それは私自身も見てきました。

中国の白褲ヤオ族。白褲ヤオというのは人が亡くなると、すぐにお葬式は出しません。家の隅の暗がりのところへ埋けておきます。稲の刈り入れがすむと、いわゆる生産暦でいうお正月になります。そして正月になると、それを掘り起こして洞窟に本葬し二次葬をするわけです。一次葬と二次葬の間が長い民族は多いですが、古い民族は、非常に短いです。谷田孝之さんは、殷代のものが元になって、神霊を祭るということが出てきたのではないかと言っています。

縄文、弥生もそうです。例えば、出雲風土記では、荒神谷や加茂岩倉、あの郡の乾の隅に、宝が埋まっていると言うことが書いてあります。それで実際出てきました。両方とも乾、西北で、埋けてあるものが東南へ向けて埋蔵してある。そういう事に気づいている考古学者は残念ながらいません。実際、そこに行って磁石で測ると、みんな西北の隅で東南の方に向かってる斜面なんです。その前に鏡が出てきたでしょう。あの古墳が、西北の一番手前にあります。日本民俗学で、国学院の三谷栄一さんという方が昔、日本文学の民俗学的研究で、乾の信仰をいっぱい掘り起こしています。そういうものはすべて今、異界ばやりで丑寅の方向に向いていて、誰も改めて言いません。日本民俗学では、ずっと気がついていましたが、いっさい無視されています。

三内丸山の集落を見ても、西北の隅に六本柱があって、その向こう側に川が流れています。河岸段丘の二十mほど上に、集落がありますが、後ろが崖になっていて、その向こう側が川。つまり三途の川と考えるといいです。三途の川というのは、新しいようにみえますが、いろんな民族では、川向こうは他界です。例えばミャオ族も、遺体を乗せて船を漕ぎ、船葬と言って岸辺で行うこともあります。心情的に、霊魂の行く先は、川向こうというのがどの民族にもあるくらいで。装飾古墳などでも、船があって日輪があって、他界へ船が行くと。三内丸山の場合も、最初は海上他界ではないかと言っていました。確か、南の方だけにしかでてこないときですが、その後、東も西も出てきたので、説明がつかなくなったのです。

中国の銅鼓の絵模様は、みんな船が出てきて、漕いでいる人がいます。これはつまり、川向こうが他界ということであって、海上他界ということは無い。他界へは船に乗って行くんですが、船があったら海上他界と思うのは間違いです。三内丸山の場合も、河川は縄文時代からあったといわれてますから、向こうが他界だという意識があったのだろうと思います。

このようなことが、なぜ、埋葬と宇宙観が結びついているかというと、例えば立派なリーダーが死ぬ、そうすると、いわば死の尊厳のようなものを感じ取ると思うんです。そして天寿を全うした死霊は、祀り手となる子孫がいて、死後も祀りがあって、だんだん立派な祖霊になっていくわけです。ところがお産で亡くなったり、交通事故で亡くなったり、病気で亡くなったり、夭折する場合は、いわゆる異常死者となり、子がいない、子孫がいないわけです。亡くなった後の慰霊、年忌を経ることがないから、夭折者の霊というのはあの世へ行けません。あの世へ行ってしまうのは、いい鬼なのです。

昔、吉野山で、鬼に出会った商人の話があります。鬼がめそめそ泣いている、お前どうしたんだといったら、自分は恨みを呑んで死んだ者だから、あの世に行けないで泣いているんだと。しかも恨みの相手は三代、四代に渡って取り殺し、四百年も生きているが、まだ、その後、生まれ変わり死に変わりする連中を探すことが出来ない。自分は年忌がないので、あの世へ行けないと。そういうのが悪い鬼なんです。

つまり他界というのは、いい祖霊しか行けません。いい神霊が行くところが栄えて、それが六本柱の向こうです。悪い神霊は別なところに埋けてあるはずです。あるいは子どもです。子どもも、別なお墓が必要です。というのは、子どもというのは、まだ生まれてきたばかりで、七歳までは神の子で、あの世の物とも、この世の物ともつかない、子どもの霊魂というのは、境の領域にいます。例えば、家の敷居の下のところに埋けて、女の人がこれを跨ぐ。跨ぐということは、穴へきゅっと、霊魂が奇遇してきます。タマヨリヒメというのがあります。タマがひょいと入ってくるから、タマヨリヒメ。魂が抜けてしまうと、ナキガラ。とにかく肉体を提供するのが女性で、魂を提供するのは、他界の霊魂なんです。それがしょっちゅう入ってくる。その通路を容易にするのが、男性の役割ということです。

■ 『日月を放つ縄文の巨木柱列・1』 萩原秀三郎

◆平成15年5月 講演録

はじめに

萩原先生は、民俗学の先生で、柳田の民俗学の水稲農耕の関係から、雲南や西南中国近辺の稲や、ちまきを含めて調査されていました。西南中国だけでなく、北東アジアのシャーマニズムとの関係でも調べられ、ベトナムの犠牲の柱というような場所でも調査し、幅広くご活躍されております。今日は民俗学の分野から縄文をお話して頂きます(関俊彦先生)。

今ご紹介に預かりました萩原です。もともと民俗学をやっておりますが、出身は歴史で、始めから物の見方が歴史的ですので、縄文にまったく無縁ということはありません。

例えば玦状(けつじょう)耳飾という耳飾の類が縄文前期にたくさん出ています。玉で出来たものや泥、あるいは蔓でできているものなど、多く出てきていますが、どの本を読んでもアクセサリーという解釈で、縄文人はおしゃれだと書いてある。しかし、そういうことではありません。東アジアの世界で見ても、輪をかけるということは魂の脱出を防ぐための命がけの作業です。中国の北部から、南を通って東南アジアの方まで、全てこういう意識だと思います。魂というのは体の中に入って、いつなんどき脱出するかわからない。そのために両耳の穴ですとか、穴と言う穴に鍵をかける必要があるのです。

そのための儀礼はたくさんあり、生まれて一週間、あるいは一年という節目に輪をかけます。男も女も、生まれてまだ魂が弱いとき、それから歳をとって、また魂が弱くなったときに行なって、中間の体力が旺盛なときにははずしていい。もし、この輪っかを紛失した場合、大変な騒ぎになります。つまり命に関わることですから、シャーマンを呼んで、人に探してもらいます。そのくらい大袈裟なことであるのに、考古学にいたっては「おしゃれ」という解釈で、どれをみても例外なしにすませてしまっています。

同じように柱にしても、天と地上と地下というような主に三層に別れている世界観を繋ぐときには、必ず柱が必要になります。このようなダイナミックな意味の要素が込められているにもかかわらず、祈念碑であるとか、何を世界観といっているのか、どれを読んでも実際はよくわかりません。

また、太陽を計測して時間を知ることは、生業が漁撈であろうが農耕であろうが、縄文カレンダーとして必要です。柱を立てて、その影によって時間を知るというのは、どの民族にもありますが、それぞれの柱は、宇宙の秩序付けの中心になるものです。例えば中国・江南のミャオ族などが村を建てるときに、まずヘソという意味のミャオ語を使って、村の中心を先に決めます。最初に広場を作って、真ん中を決め、そこへ柱を建て、鳥を止まらせて太陽を呼びます。鳥というのは朝さえずると太陽が出るように、いつも太陽と関係します。ヨーロッパへ行くと鳩時計がありますが、時を知らせるのは鳥なんです。

柱を村のヘソ、中心にして、集落と言うのは自然に広がって行きます。始め、広場に家は一軒もなく、まずヘソを先に作る。混沌たる世界にまず中心を決めて、宇宙の秩序を整える、それには柱が必要なのです。それによってようやく天地創世の神話が始まります。混沌から秩序へ。そのための柱なのです。だから家を建てると言ったらミャオ族でも、大黒柱を先に建てます。それからだんだんといろんな柱を建てていく。

出雲をみても、いわゆる九本柱の真ん中の一本、これが中心の柱です。出雲の中心の柱が必ず岩根御柱で、一番大事なものです。弥生中期の田和山遺跡にしても、中期というのは実に多いです。「田の字型の民家」とよく言いますが、田の字型の場合にも、中心があって大黒柱があります。出雲大社もそうですが、田の字型の民家の研究がたくさん出ています。九本が実際に必要と言うより、一本中心があって、他の柱はある意味では覆いです。三内丸山にしても、ほとんど今までの説というのは、物見とか神殿であるとか、覆いをかけなくてはいけないことになっています。でも、最初からそういうことはなく、やっぱり柱は柱としての意味がある。これは非常に世界観として重要な物です。一本であろうが何本であろうがです。

それから、集落は必ずしも中心にあるだけではありません。中心にあったものが周辺に移動してしまう例が実に多い。集落が発達してくると、村境の方へ柱を持って行く、あるいは村の入口にそういうお祭り広場を作る。それでは中心ではないじゃないかと、思われるかもしれません。しかし、柱というのは、どこに建っていようが本来中心という意味を持っています。中心でなければならないものです。

少し前置きが長くなりました。いわゆる縄文人が太陽の計測に熱心であったというのは、小林達雄さん以降、いろんな方がおっしゃっています。例えば栃木県小山市の寺野東遺跡などです。太陽を計測すると言うのは、いろんな日時計的な役割をするという例があります。環状列石になると、少し時代がずれますが、巨木柱列の方がもっと古いです。

去年(二○○二年)、山形県の長井市で、長者屋敷という遺跡発掘のシンポジウムがありました。ここも、縄文中期の柱が立っていて、集落の西北に位置しています。民俗学でいうと乾(いぬい)で、屋敷神がある方向です。陰陽五行でいうと、丑寅の鬼門といい、東北をさします。これはある意味では新しく、平安の陰陽道が発達してから出来たものです。それ以前は、死霊がやってくる方角はみな乾、つまり西北です。西北の隅から霊魂が風に乗ってやってくるというのが、はいて捨てるほど民俗学の事例としてはあります。例えば、屋敷神・死霊をお祭りするときに、屋敷の乾の隅に祠をつくって屋敷の神様を祀るというのが典型的なものです。鬼が出てくる方向もみな乾です。狂言の節分にしてもそうです。室町時代の『御伽草子』、一寸法師の話を読んでも、古い鬼が逃げ帰るのは、乾の隅の極楽だと。民俗芸能に出てくる鬼の岩屋というのは、乾の方向にあるんです。

三内丸山でもそうですが、集落の乾の隅に柱が立っていたということは、後でいろんな例を挙げますが、霊魂がやってくる方位ということです。単なる太陽を計測しているだけではなくて、長者屋敷の場合でもその中心にお墓と思われるものが出てきています。三内丸山でもお墓の図があります。三方方向から、乾の方向の柱に向かって道があり、その道の東と南と西の道の両側に遺体が埋まっていて、足が道の方向に向いています。収斂していく先に六本柱の柱列がある。巨木が立っているところは、死霊をお祭りしているという意味がなければならないんです。ところが青森教育員会の方によると、これはお祭り広場じゃないと。お祭りは当然盛り土でしか考えられない、というようなことをおっしゃっていますが、そんなことはなく、この広場で死霊を、祖霊をお祭りしたというふうに考えられます。

最近、大田原潤さんという方が、三内丸山の六本柱について、二至二分、冬至夏至、春分秋分、日の出、日の入りを計測したものに違いないという説を出されました。かなり綿密に計測し、コンピュータでシュミレーション化して発表しています。私はそのとおりだろうと思うんです。この場合、縄文の巨木と巨木の間の間隔というのが、非常に重要になってきます。一般の民家や竪穴住居ではない、共同体の大きな建物や、お祭り広場の柱の間隔は、必ず三十五センチを単位としていて、それを二倍、四倍、六倍、十二倍というように、ものさしが決まっています。それをいわゆる縄文尺と言っているわけです。

この縄文尺について、岩田重雄さんという方は、中国の新石器時代の平均値が十七・四㎝で、これが日本へ入ってきて、このような尺度が生まれたのではないかと言っています。それを受けて藤田富士夫さんも、そうに違いないと。当時、中国の新石器から殷にかけて、尺度が用いられているものだから、殷尺であろうとおっしゃっています。三十五㎝の単位は人であると、中指の先端から肘である可能性はありますが、どこでも同じように三十五㎝という決まった数値でものさしを決めていくというのは、やはり伝播していった可能性が高いです。

■ 『遮光器土器の曙光・4』 安孫子昭二

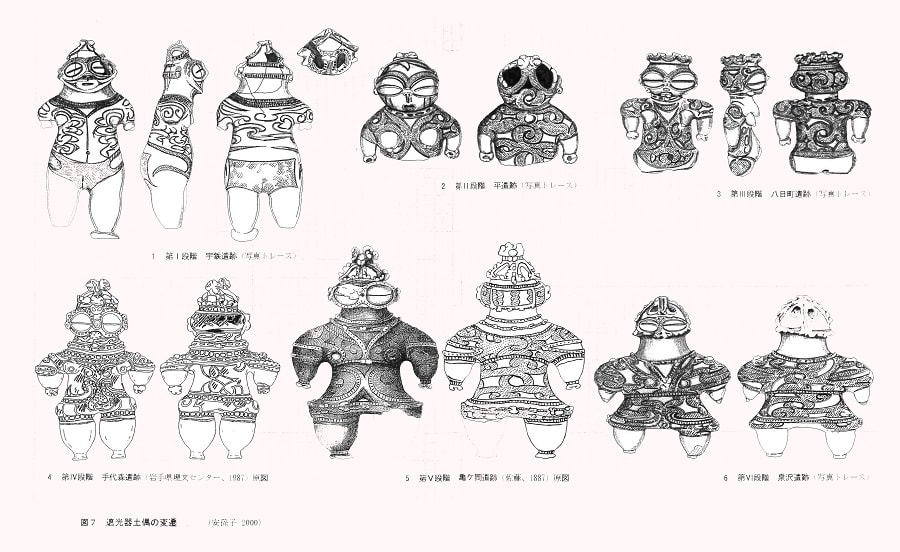

遮光器土偶の変遷

実は私は今回の土偶研究会だからというわけではなくて、以前からこの宇鉄土偶には思い入れがあったのです。25年ほど前に、永峯光一先生から『日本原始美術体系3 土偶・埴輪』(講談社1977)の遮光器土偶を執筆するよう指名されたので、いろいろ分析したのです。それまで宇鉄土偶は大洞C1式の後半に位置づけられてきたのですが、私はそうではなくて、遮光器土偶の始まりであり、図7のような変遷を想定したのです。それで、『土偶研究の地平 3』(1999)が東北地方の土偶を特集することになりましたから、この機会に懸案だった宇鉄土偶を実際に観察して、持論が真っ当なものかを確認してみようと思い立ったのです。今、この土偶は栃木県益子町の濱田庄司先生が作られた益子参考館に収まっているのです。ここに収まるまでにはいろいろ経緯がありますが、それはともかくとして、益子参考館に伺って、この大小二体の宇鉄土偶をじっくり観察させていただきました。図は、そのときに撮影した写真からトレースしたものです。

<図7>遮光器土器の変遷(安孫子2000) " class="protect" alt="ファイル 150-1.jpg" width="530" height="325" />

" class="protect" alt="ファイル 150-1.jpg" width="530" height="325" />

それで、これまでの見方ですと、唐突のように、大洞B2式期の頃に図7の2の遮光器土偶が完成された形で出現するのです。そこが私には解せないのです。遮光器土偶の変遷をみるうえで注意すべきは、遮光器土偶のいろいろの要素というか属性を観察して、推移する方向を見極めることですね。そしてもう一つは、遮光器土偶の直前の土偶の形態がどうなっていて、どういう要素が遮光器土偶に引き継がれているのか、それを押さえておく必要があると考えるわけです。

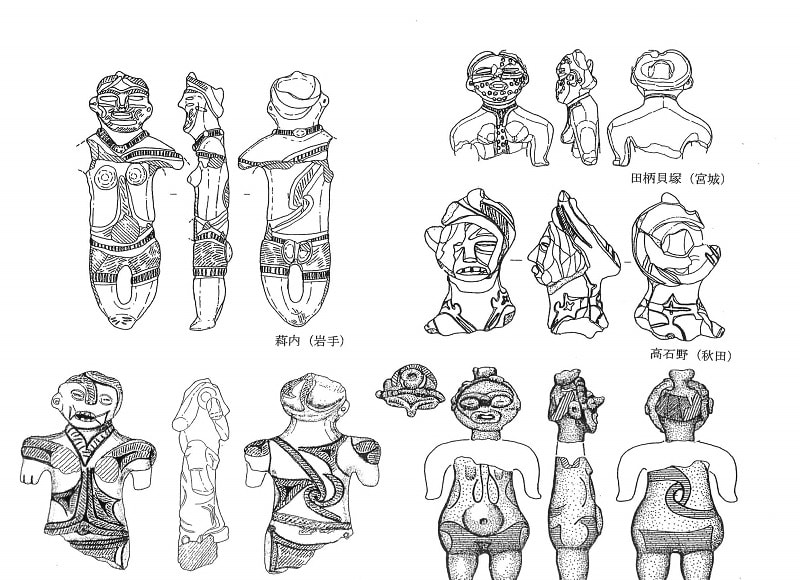

それでまず、後期終末の土偶ですが、図6に5点ほど載せて置きました。これを見ますと、後頭部にターバンかベレー帽をかぶったような土偶がいくつかあります。右下の十腰内遺跡の土偶は、後頭部のところから頭頂部の方にお相撲さんの髷のように見えますが、横から見ると面をかぶっているのがよくわかる。この土偶はまた、宇鉄土偶とそっくりのパンツを穿いている。大きさは宇鉄土偶の三分の一ほどで小ぶりですが、腰がなだらかな脹らみをもちながらどっしりしている。

<図6>後期終末の土偶 " class="protect" alt="ファイル 150-2.jpg" width="530" height="384" />

" class="protect" alt="ファイル 150-2.jpg" width="530" height="384" />

そういう目で、図5の宇鉄土偶の顔をご覧ください。正面からみますと、両端に切り込みがありゴーグルを掛けているようで、耳のように見える。ところがこれは耳ではなくて、側頭部にもうひとつ膨らみがあって、横に貫通する孔がある。こっちが耳なのです。そうすると遮光器とはいったい何なのだとすると、具象的な顔にサングラスに似た眼帯をしていると解釈できるのです。要するに仮装舞踏会で素顔というか、素性を知られたくない紳士・淑女が被る覆面のような性格なのでしょうか。私の見方は「大型遮光器土偶の正体とは仮面を被った土偶であり、人体を模したとも思われぬ奇怪な姿というのも、この道理なのかもしれない。」という立場です。

<図5>宇鉄遺跡出土の土偶(安孫子1999) " class="protect" alt="ファイル 150-3.jpg" width="530" height="470" />

" class="protect" alt="ファイル 150-3.jpg" width="530" height="470" />

この場合の仮面というのは、小林達雄さんがしばしば説くように、土偶は自分たち集団の守り神たるスピリッツ、精霊のような存在だからから、具象的な塑像はつくらなかったのだ、という説に共感しています。その気になれば縄文人は法螺貝を写した土器もあるようにすごく写実的な塑像もつくれるのですが、精霊の顔は見たこともないし、写しとることも許されなかったのではないのでしょうか。

図5と図7で宇鉄土偶をもう少し観察していきます。頭部に着目しますと、前頭部と後頭部がブリッジ状に連結し高く盛り上がっていて、両窓が貫通している。これが一つの特徴です。それから先ほど云いましたように、顔が写実的ということです。顎から肩にかけて頸部が太く、太い首からゆったりとしたなで肩にうつり、腕が短く垂下する。頸部下には三条の刻目帯があって、胸元がVネック状をしている。ここから臍まで中枢線が垂下している。乳房はやや垂れぎみながらも張りがあって、この乳房を沈線が取り巻いて、さらに上から下まで弧線が蛇行するような文様が描かれている。そしてそこから背中にかけて雲が横に流れるような入組文様がラフに描かれているが、体躯に描かれた文様内には、縄文が施されていないのです。そして腰にはパンツ様を着衣している。この入組文様とパンツ様の系譜ですが、図6右下の土偶では十腰内土偶がもっとも類似するが、二月田(にがて)貝塚、萪内遺跡にも認められる。これらの要素が宇鉄土偶に引き継がれたと見るのです。

次に、宇鉄土偶がどのように推移するかを図7で見ていきます。まず頭頂部の形態ですが、前頭部と後頭部がブリッジ状をなしていた宇鉄遺跡例は、第Ⅱ段階・平遺跡例で頭頂部の盛り上がりが鎮静化し、後頭部の両窓が大きく開口するようになる。第Ⅲ段階・八日町遺跡例になりますと、両窓が一つに統合されて、王妃の冠のような頭頂が開口する形態に変わる。そして第Ⅳ段階・手代森遺跡例になると、開口部に四方に窓のある十字形のブリッジが載った、王冠状の突起がつく形態に変わる。正面から見ると第Ⅰ段階のようであっても、側面からみると全然ちがうのです。そして、第Ⅴ段階・亀ヶ岡遺跡例で、頭頂部の装飾突起が高く隆起して最高潮に到達した姿となります。最盛期を過ぎれば衰退化の一途を辿ることになり、第Ⅵ段階・泉沢遺跡例では四方に窓がつくものの頭部装飾が形骸化してくる。頭部装飾はこのような推移の仕方をするようです。

次に、後期終末から引き継がれたパンツ状のデザインを追ってみますと、第Ⅰ段階は具象的ですが、第Ⅱ段階は胴下半が欠損していてわからないものの、この体形からはまだ具象的な形が継承されていた可能性がある。第Ⅲ段階になると腰が張ってくるようになり、パンツが白抜きというか、第Ⅰ段階では縄文表示だったのが逆に縄文抜きに変わっている。第Ⅳ段階では腰が張ってきてウエストが絞られてきますから、パンツがだんだんわかりにくくなってくる。第Ⅴ段階になると末広がりのスカートをはいたようになって、パンツの形骸もなくなるし、この傾向は第Ⅵ段階にも引き継がれている。

それから、体部の文様構成が面白い。第Ⅲ段階までは正面も背面も一文様帯だったのが、第Ⅳ段階でタコの鉢巻のような帯が現れて文様が二段化するようになり、第Ⅴ段階では腹部を締める兵児帯のような表現により、安定した二段構成に変わってくるし、第Ⅵ段階にも引き継がれる。

遮光器土偶の姿・形は、あたかも人の移り変わりにも似て、第Ⅳ段階の頃までは若々しい青年期、第Ⅴ段階はもっとも堂々とした壮年期、そして第Ⅵ段階は老年期に例えられよう。もう変化の方向性を失った遮光器土偶は、土器様式が飽和状態に至るのとまったく同じ症状であり、遮光器土偶に見切りがつけられ、新たな土偶様式を模索するしかないのです。その新たな土偶様式とは、図3の61の杉沢タイプになります。遮光器土偶の最後の形態と見比べると、どこか共通するところもありますが、だいぶん様相が違います。61は62・66に変わっていきますが、もうこの頃になると弥生時代に突入して社会的にも変動を来たしてきて、土偶祭祀そのものが廃れてしまうのです。

何だか取りとめのない話になってしまいましたが、これで終わらせていただきます。(終)

参考文献

安孫子昭二 1999「遮光器土偶の曙光―青森県宇鉄遺跡出土の土偶に着いて―」『土偶研究の地平 3』勉誠出版

安孫子昭二 2000「遮光器土偶の展開―再び宇鉄遺跡出土の土偶を中心にして―」山形考古6‐4