■ 『縄文時代の信仰について・3』 菅田正昭

では、神のカは何か。神のカはここに書きましたように、ケの音韻交替である。これがさらに音韻交替をするとキ(木)になるわけです。ミは祗。ヘビのミ自体で神というか、そういう意味ももちろんあるわけです。日本書紀の「一書(あるふみ)」(身代下第九段第二)天孫降臨の一番冒頭のところに〈アマツミカボシは邪神である〉というふうに出てくる記紀神話の中で、唯一邪神という言葉で登場するアマツミカボシという神様がいるわけです。正確に引用すれば、「天に悪しき神有り。名を天津みか星(あまつみかぼし)と曰ふ。亦の名は天香香背男(あまのかかせを)。」です。これは常陸のたぶん先住民の神様のと思われる神様で、天にいるミ(祗)、厳しい(いかめしい)と同じで、天に輝いている星神だというふうに言われている、そのミカボシのミでもあるわけです。

ケの方ですが、「ケの民俗に注意」と書いておきましたが、このケというのはミケツガミのケです。トヨウケのケです。ウカノミタマのウカのカです。要するに食べ物のケです。私が住んでいた青ヶ島では、アサケ、ヒルケ、ヨウケと言った。朝御飯はアサケ。昼御飯はヒルケという以外にヒョウラという言葉を使う。これは兵糧という言葉から、武士の兵糧になってしまいますが、食べ物はケ、そういうケを今でも使っています。そのケと関係があるのが、ミケツカミのケであり、酒(サケ)のケなんです。酒のサは、沖縄のサバニなんかも含めて日本語では小さいとかいう意味になるわけですが、その他に「純粋な」と言う意味が含まれています。ケのもっとも純粋なエッセンスが含まれている飲物だから酒になるわけです。そういう酒のケ。それからケが残っている言葉としてはハタケ(畑)もあります。この言葉もすごく古いわけです。おそらく縄文時代に田と言う言葉があって、このハは端、田圃の端っこで食べ物を作るからケ、それで畑なわけです。ケは万葉集では有間皇子の歌で、「家にあれば 笥(け)に盛る飯(いひ)を 草枕 旅にしあれば 椎の葉に盛る」ってあります。つまりケを容れる入れ物もケです。そういういろんな意味を持ったケがあるわけです。そのケはもともとはどういう意味かというと、――気という字をあてる――生命力を意味するわけです。食べ物というのは生命力の源であるわけです。だからケなわけです。生命力の源が無くなることもそうですけれど、それを食べられなくなった状態がケガレなわけです。ケ(気)が枯れるわけです。穢れ。ケガレ観というのが変遷してきて、悪く捕われてきてるわけですけど、本来のケガレというのは生命力の減退している状態をケガレというふうにいうわけです。そういうケです。 それからこの木(き)は漢字ではないかと思っている人がいますけど、漢字の方はモクですから、これは日本語のキなんです。木も広い意味じゃケの仲間というか、木なんです。食べ物がケだというのは食物になる食べ物になる動物という獣がケなわけですし、今はあまり言わないみたいですけど、私なんかが小学生の頃なんかにはよく当時の社会科で、一毛作、二毛作というときの毛、あれはなんでケが出てくるかというと。本来ケなんです。そのケを当て字で漢字の音でいうから毛(もう)になるわけです。少し話が飛びますが、毛を二つ重ねるとどうなるか――「毛毛」をなんと読むか。ケケじゃないんです。この毛がひらがなになって、「もも」。「驚き・桃の木・山椒の木」の桃。桃もケなんです。果物の中の果物という意味で、モを書いたわけですよ。だけどそれが漢字に元に戻っちゃうと毛毛になっちゃうわけですけど、ケの中のケという意味で書いてそれが桃になっているわけです。そういう意味では群馬県、栃木県、一部埼玉とか、現在の茨城の一部まで含まれているわけですけども、毛の国。上野(かみつけ)、下野(しもつけ)のけ。ですね。あのけもけなわけですね。それは食物系なのか動物系なのかというのはよくわかんないですけれど、上野、下野というのは古代においては非常にケの豊富な所であったということでついていると想像できるわけです。勘違いしてケと書いてあるからアイヌ系の毛深い人がいたからだろうと思っちゃう人もいるようですけど、そうではないということになると思います。そういうケの音韻交替が神のカであると。それとミというヘビに象徴される不思議な生命力ですけど、それに合わした物が神という語源にたぶんなってくるというふうに思うんです。たぶん同時発生的にどちらが古い、どちらが早いというのはわかりませんけど、そういうことになります。ただ、言語学的に考えるとアイヌ語と縄文語というのはかなり離れてるだろうということで、その縄文人はアイヌ説で採りたい人にとってはオーストロネシア語説というのは非常に不利なことになると思うんですが、でも、もっと遡ればかなりどこか近いのではないかと思います。ヘビが何度も脱皮を繰り返す不思議な生命のあるということに非常に注目したのがニコライ・ネフスキーなんです。 ニコライ・ネフスキーという人について、折口信夫は「青い目をしたロシアの異人さんだけど、日本人より日本のことをよく知っている」というふうに言っています。しかしたぶん1943年か4年に生死不明になってしまう。それで、ソ連邦が崩壊した後ハッキリしたこととしては、ニコライ・ネフスキーはスターリンによって粛清されてしまっているということになるわけですけれど、ニコライ・ネフスキーが大正時代、日本にかなり長い滞在をし、日本人の女性と結婚して一緒に連れ帰って、ネフスキーの娘さんが生き残ったらしいんですが、その人も亡くなって、ネフスキーの孫に当たる人が今もロシアに健在であるらしいです。そのニコライ・ネフスキーが、非常に早い時期の沖縄でのオモロの研究家なんです。実際に八重山なんかに調査に出掛けて、聞いたままにローマ字で書いています。そのことによって当時の八重山の人たちがどういう八重山方言を使っていたのか、という言語資料として残されたわけです。その当時は、誰もそんなことをしていないので、非常に注目されていましたが、そのネフスキーがヘビのことについて書いています。そのヘビというのがネフスキーの『天の蛇』なのですが、それは実は虹なんです。この虹のことなのですけど、ヘビのヌシ、大物主とか沼の主などという言い方をしていますが、ヘビのことを主とも言うわけです。ニフライ・ネフスキーは虹nijiと主nusiというのは語源的にはたぶん同じ源ではないかというふうに推測しています。ネフスキーが注目しているのは実はヲチミヅ=変若水です。ヲチミズのことを普通ワカミヅ(若水)とも呼ぶわけですが、お正月に若水を汲むということをいうわけです。この若水は、泉や川、井戸などから1年で1番最初に汲み上げてくる清水です。ヘビはそれを飲んで若返るんだということをニコライ・ネフスキーは『天の蛇』という本の中で言っております。ネフスキーの『天の蛇』は面白く非常に魅力的な良い本なんですが、この本を見て、私は縄文人の蛇信仰というのは実は不死性といいますか、死なない、何度も死にそうになっても甦ってくる、強力な生命力を持った脱皮をするものとしての蛇だというふうに思ったわけです。その辺のことは藤森栄一は大地母神という形で捉えているわけですけど、私は再生の神なんだというふうに思っているわけです。さきほど、木がの話もしましたが、『東日流外三郡誌』が偽書であっても、アラハバキ自体は存在したわけです。このアラハバキのハバですね、これはハハではないかと言われています。このことについて吉野裕子さんがアラハバキというのは実はヘビが御神木のてっぺんに絡み付いてる状態をアラハバキというんだという説を唱えているわけです。そういう意味では確かにアラハバキというのはヘビ信仰に関係してきますし、アラハバキ神というのはなぜか産鉄地帯と非常に関係があるわけです。ヤマタノヲロチ伝説もそうでした。縄文時代とか、今までの鉄というのはずっと後の、日本においてはずっと後だと言われているわけですけど、いろいろ考えてどうもかなり古くから鉄文化があった可能性もあるんではないかなと思うんです。ちなみにアラというのは、荒々しいアラです。新しいのもアラタというアラなんです。要するに生命力の一番甦った状態、ウブな状態、これを要するにアラと言うらしいのです。『常陸風土記』とかさっきから言っていますが、常陸にかかる枕詞アラレフルなんです。アラレフルとうのは、霰がぽつぽつと降って来たという霰でもあるわけですけれど、それだけではなく、要するに神々の甦る場所としてのアラといいますか、そういうものがあるわけです。

■ 『縄文時代の信仰について・2』 菅田正昭

話の順序が逆になりますけど、真虫―虫の中の虫、平安時代の人なんかでもマムシという名前の人が実際にいるわけですけど、そういう虫の中のナンバー1の虫という名、この虫のムスというのは苔むすのムスと語源的には同じ。ムスは、産むすという言葉からムスという言葉が出て、そこから虫・ムシという言葉が出てきたわけですけど、何もないところから発生するように見えるのがムシ。虫が湧くという言い方もあるわけですけど、そういう虫の中のチャンピオンとしてのマムシ。そういうヘビに対する信仰がたぶんあったのではないかということが言えるわけです。

縄文時代に確かにヘビがあったわけですけれど、縄文以降というか、文献的には『古事記』、『日本書紀』、『風土記』などを見るとヘビというのはしょっちゅう登場してくるわけです。一番古代の部分では神話の中ではヤマタノヲロチという大蛇が出てくるわけですが、このヤマタノヲロチに対して、レジュメ中にも少し書いておきましたけど、『古事記』ではヤマタノヲロチの条りに「目はアカカガチのごとくにして」と出てくるわけです。このアカカガチというのは古事記の文庫本に注がついてて、タンバホオズキであると書いてあるわけです。ほおずきですから赤いわけですね。ヤマタノヲロチの目がアカカガチの目のように赤く光っていたということになるわけです。で、なぜ赤く光ってたかと言うと、斐伊ひい川の上流では山を崩して砂鉄を掘っている。山の木で炭を焼いてその砂鉄と炭でタタラ製鉄を営んでいたわけです。そのためにその土砂が一種の古代の公害、川の中に流出する。上流の産鉄民と下流の農耕民との間の対立抗争を描いたのがヤマタノヲロチ伝説だというふうに言われているわけです。そのアカカガチというのは古代のタタラの木が燃えている状態だというふうにいわれているわけです。

ところで、アカカガチとよく似た言葉にカガシという言葉がある。ヤマカガシというヘビがいまして、ついこの間も岡山か鳥取でツチノコ騒動、ツチノコ騒動というのはしょっちゅう起きていて、今度のは本当だろうと言われたのが、やはりヤマカガシだった。カガシというヘビがいるわけで、そのカガシとカガチが音韻上も似ている一方、ヘビというのは斐伊川のうねった形をヤマタノヲロチだと捉えたのかもしれません。それと、古代の製鉄技術とヘビ、剣が非常に絡んでくるというふうに思われます。それは『常陸国風土記』にもそういう箇所が出てきます。

ヘビという言葉の古形はどういうものであろうか。斎部広成の『古語拾遺』だとハハなんですけど、一般的にはヘビの古い形はヘミだと言われています。そのヘミのもっと古い形はミだと。ところで、現在は滋賀県立大学教授で、以前は民博の教授をされていた崎山理(さきやまおさむ)さんという言語学者がいらっしゃいます。その方が三内丸山の展示場で縄文語を復活させました。僕は直接三内丸山には行った事がないのでわかりませんが、過日インターネットで「縄文・三内丸山」というふうに入れて検索してみたところ出てきまして、その縄文語が聞けるんです。不思議なことに、僕がよく言葉の問題をやりますと、知ったかぶりする人は甲類だ、乙類だというようなことを言い出して、甲類と乙類では明らかに違うと言うんですが、甲類も乙類ももともとは同じで分かれたと思っています。それで甲類、乙類の発音がどんなものだったかというのは推測は出来ますが、実際にはその時代にタイムマシンででも行って聞かない限りは絶対わからないわけです。そういう意味では縄文語など絶対わかるわけないのですが、いちおう復元しておられます。例えば、「アバ ウモボ パムリブム」「ナバ ブイボ パプリブム」どういう意味だかわかります?僕は音を聞かなくてもそれがわかりました。「アバ ウモボ パブリブム――私はイモを食べます」「ナバ ブイボ パプリブン――あなたはイノシシを食べます」。イモがウモ。沖縄なんかと同じです。音韻変化している。アバ――私、です。アバ=私、というのはかなり常識的に知られてますし、現代でも私が住んでいた青ヶ島では自分のことは「ア」なわけです。例えば、「アゲェオジャロゴン」と言った場合にわかりますか?「ア」は私。格助詞の「ガ」と、「ゲ」の部分は家なんですがくっ付いています。「私の家に来ませんか?」、「カモナマイハウス」という歌が戦後流行りましたけど、「私の家に来ませんか?」という意味です。「アゲェオジャロゴン」。そういう「ア」なわけです。さらに見ていくと「アヤバ ワタボ ミリブム――父は海を見ます」、「イネバ ダマボ ミリブム――母は山を見ます」、「アバ ダマニ イドゥグリブム――私は山に行きます」、「ナバ ワタニ イドゥグリブム――あなたは海に行きます」、「アヤバ ダマドゥ ムドゥリブム――父は山から帰ります」、「イネバ ワタドゥ ムドゥリブム――母は海から帰ります」とこれだけの文章の発音で出てきて、女の人が発音しているのがあります。それから家=ダー、土器=グリ、木=クィ。木=コイと書いてありますが、クィって発音しています。栗=クリ、ひょうたん=ピサというふうになってます。その他にも発音はないんですが書いてあるのもあります。それによると崎山さんの縄文語ではヘビ=ムイになっている。

ムイというのはこういう場合はローマ字で書いた方がよくわかる。〔mui〕。実際行ったわけでないからわからないけれど、言語学的には三内丸山の崎山先生が復元した縄文語は約5000年前の日本語というか縄文語なわけです。これを見ると基本的には今の日本語から祖形を考えているわけですが、音韻変化とかいろんなことを検討し、オーストロネシア語の単語なんかも使っているわけです。オーストロネシア語というのは、普通には南島語という意味です。どの辺の言葉かというと、いわゆるミクロネシアだ、ポリネシアだ、ミラネシアだ、という~ネシアがつく南太平洋の言葉の共通している部分があるわけです。特にメインはインドネシア語とマレーシア語、これはほとんど同じなんですが、インドネシアの方はオランダの植民地になった影響でオランダ語の影響を受けています、元は同じなわけです。台湾の高砂族というか、彼らの言葉も広い意味ではインドネシア語の系統ですし、フィリピンのタガログ語なというのも本来そうです。ただ、現在のタガログ語はほとんど単語的には8割ぐらいスペイン語という感じです。そういう、だけれど文法的にはオーストロネシア語になっているわけです。オーストロネシア語の共通した単語の部分の語幹、頭の部分、これを日本語的な音韻の変化を推測して、復元して、さらに祖形としてのオーストロネシア語を復元して、それをもう一度日本語的に直して使っているようなんです。たとえば、家のことをダーというわけです。実は、ダ行とラ行の音韻は転換しやすく、ラ音はその後日本語ではY音に変わるわけです。だからヤなわけです。家はその通りなわけで、全然不思議ではないわけです。ひょうたんのことをピサだというからかなり違うのではないかなと思いますが、ヒサゴという言葉が現在でも残っているわけですし、h音は古くはp音ですからヒサがピサだというふうに言えるわけで、しかもオーストロネシア語でピサというか、ピサンがバナナを意味するそうなんです。そういう意味では日本語の先祖は南島語の系統ではなかっただろうかというのが最近南島語、オーストロネシア語説の方が非常に強くなっています。ちなみに崎山先生も含めて、もともとはみんなアルタイ系言語学者だったのですが、なぜかみんなオーストロネシア語に言葉は悪いですけど「転向」しているといえると思います。つまり日本語はどちらかというと大陸系統の言語ではなくて、南太平洋の方の言語にたぶん近いというふうに考えられて、それで作られている。縄文語というのはそこで聞けるようになっているわけですが、その〔mui〕がヘビというわけです。ムイという発音になるのだと思いますが、これが普通にムイと発音して、上にカがくっつくとカムイになるわけです。

カムイになるとこれはアイヌ語の神そのものです。よくアイヌ語のカムイという言葉が日本語の神からカムイになったとか、いや日本語の神というのが実はアイヌ語のカムイからなったんだとかいろいろ説があるわけですけども、どっちでも僕はいいじゃないかと思います。いずれにしても非常に近いと思っていますので。ちなみに古い形のヘミのミは、ミの甲類です。神のミはミの乙類である。だから、今までのうるさい国語学者や言語学者ですと、ヘミのミと神のミは発音が違うからこれは違うんだというふうにたぶんおっしゃられるんだと思います。ちなみに乙類の方というのは、縄文ウムラウト(ゲルマン語派に多くみられる母音交替)のたぶん末裔だと私は思っています。カムイはカ・ムイだったのではないかなと言うのが私の推測です。これ本当かどうか分かりませんが、そういうふうに思えるわけです。寒冷地帯の人が〔mui〕を発音すると、〔mui〕とウムラウト化する傾向があり、この場合の〔mui〕は乙類ミとほとんど同じです。

■ 『縄文時代の信仰について・1』 菅田正昭

◆平成16年1月 講演録

菅田正昭です。青ヶ島は伊豆諸島の最南端、東京都から約360km、「鳥も通わぬ八丈島」と謳われた八丈島から直線で67~68km離れている島です。そこに私は2度住みました。最初のときは月に船が2便の時代で、ちょっとずっこけると月0便になってしまうというわけで、1ヵ月以上船が来なかったという経験を4度してます。一番長いのは39日間です。ただ一度目の途中から5日に1回船が来るように変わって、大幅に改善しました。日本では沖縄離島が不便だと思われがちですが、実は東京都に属する青ヶ島がつい最近まで日本で一番不便だった。ハシケ作業も一番最後まで残ったという島に住んでいました。そこがある程度私の原体験になっています。

今日お話しするのは縄文時代の信仰で一番シンボル的なものは何か、という事です。そう考えると、蛇ではないだろうかと。確かに縄文中期のシンボルとしてヘビがあるわけです。藤森栄一は『縄文の八ヶ岳』という本の中で、縄文中期一番シンボル的なものはヘビではないかと言っています。縄文中期に普及・流行した物にはほとんどヘビのスタイルが入っていた。そのヘビも藤森栄一によればマムシではないかと。このマムシというのは蛇神、ヘビの神様です。そして女性を象った土偶がたくさん出てくるわけですが、その中にはとぐろを巻くマムシを頭に載せているものが多いということで、やはりヘビが大地母神などの土地の霊性を示す女神というか地母神としてのヘビ、農耕のシンボルとしてのヘビというものがあると。やがてそれがヘビから縄に変わってきたのが、縄文土器の縄目模様の縄文ではないかということが藤森栄一らも推測的に書いているわけです。

私もその通りだと思います。例えば、縄文ビーナスというものがあって、同様の女性を象った土偶が結構たくさんあります。それがどうもお腹が膨らんでいる、ほとんど妊婦のようであると言われている。実は、この妊婦とヘビが関係をしています。斎部いんべの広ひろ成なり(8~9世紀)という人の『古語拾遺』の中に1箇所古語で――古語ふることと訓むんです。「古語に大蛇(をろち)を羽々(はは)と謂ふ。」とただそれだけ書いてあるところが出てきます。つまりヘビというかヲロチというか、これもハハというと言うわけです。お母さんのハハとヘビのハハは違うわけですが、たぶん繋がってくるのではないかと。実はヘビのことをハハというというのは『古語拾遺』にある一例だけでその他には全然ありません。斎部広成がひょっとすると勝手に書いてしまったかもしれないですが、証拠は無いわけです。ただ奄美・沖縄に住んでいる毒ヘビのハブという言葉と、ハハが本当に古語だとすると、ハハとヘビの中間にハブというのは位置してくると考えられます。中間語です。そういう意味では、たぶんヘビの古語としてハハというものが確かにあったのではないかと推測できます。ちなみにヘビのハハ、葉っぱの葉もハです。意味的には隅っこの端(ハシ)はハなわけです。一番先端部分は日本語ではハというわけです。だから葉っぱの葉はハなわけです。歯も先端部分ですからハ。そして、先端部分と先端部分を繋ぐ部分がハシなわけです。それを移動的に繋ぐブリッジ(橋)もそうだし御飯食べるときの箸も全部ハシ。先端はハなんです。口の先歯から出て行く言葉だから「放はなつ」。放つから話す。これで「話す」という言葉になるわけで、基点の先端はハなわけです。鼻(はな)も、ナがついてますがハなわけです。葉の先に付くには花。そういうハ。先端の伸びきっている状態がハハであり、ヘビも同じわけですけど、たぶんそういうことではないかと思われます。

今回縄文の信仰を捉える場合に、ここの会では考古学という形で実際縄文土器とかそういうものから見て考えていきます。その意味では現代生きている言葉から探って古い言葉を推測して、そこから考えることもできるのではないかという形で、お話していきたいと思います。

まず、『古語拾遺』にヲロチをハハという場合のヲロチは、ヲは尾っぽのヲで、ロは格助詞でノと同じ、チは霊という意味のチなわけです。尾っぽばかりの不思議な生命力の生き物、ヲロチはそういう意味になります。頭と尾っぽしかないように視えます。それとヘビを古代の人たちが重視したのは、何度も脱皮を繰り返す生き物だということだと思います。私は昭和20年生まれですが、子どもの頃、生まれ育った東京・大田区の池上にある本門寺の境内に行きますと、しょっちゅうヘビの抜け殻が落ちていました。今ほとんど見かけません。特にマムシは昭和二十八年ぐらいまで蒲田にヘビ屋があったのですが、そこへ持って行くと200~300円で買ってくれるというところがあって、一生懸命マムシ獲りに熱中している子供もいました。それから去年(平成15年)、50代の人で自動販売機の缶を盗んで逮捕されて、執行猶予付きの懲役になった人が、実は10いくつのときから家を出て、ずーっと穴蔵とかに住んで生活して、ヘビやネズミを捕まえて食べてたというふうに言っていました。僕は非常に尊敬すべき人だと思うんですけども、まるでサンカと同じような生活をしてたわけですが、そういうヘビというのが、しょっちゅうある意味では食べ物であるけど、怖いわけです。藤森栄一がマムシを重要視したのは、古代で運の悪い人がマムシに噛まれる、その噛まれた状態のときの死ぬまでの間は神懸りになった状態と非常に似ているからではないかと。つまりマムシに噛まれてしまえばその人は死んでしまうけれど、死に至る期間、神になったということもあったんじゃないかということで、マムシを重視してます。

■ 『沖縄の風水史・8』 渡邊欣雄

■写真17 首里城

" class="protect" alt="ファイル 78-1.jpg" width="490" height="336" />

" class="protect" alt="ファイル 78-1.jpg" width="490" height="336" />

首里城自体は、風水で作ったというわけではありません。それより古い時代に作られている。いわゆる3つの国に分かれていた時代の、中山国(ちゅうざんこく)だった。その首都というか国王がいた所だったわけです。風水導入前から首里城の場所はあって作られていた。この首里城は風水の記録があり、琉球国になって、改めて首里城は風水上いいか、悪いかと判断されました。「風水がよい。ただし首里城の風水上唯一悪い所があると。それはある方向に地形状に欠け=欠落があるからそこに松を植えなさい」ということが書かれてあります。唯一そこだけが悪かったようですが、首里城全体は風水上よいとされた場所です。

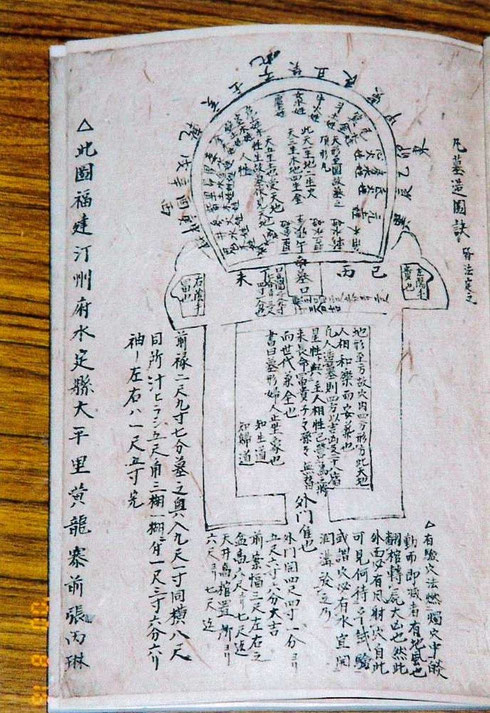

■写真18 亀甲墓の作り方を書いた風水書

" class="protect" alt="ファイル 78-2.jpg" width="490" height="713" />

" class="protect" alt="ファイル 78-2.jpg" width="490" height="713" />

前方後円墳形式の沖縄亀甲墓の作り方を描いた風水書です。風水書にはだいたいこのような図が載っています。この図面を見ると大変重要なことがわかる。なぜ円形かというと、「天の形、円に到る。故に墓の頂きは丸なんだ」と書いてあります。天の形だから円なのです。前方後円墳、後ろだから円ではなく、後ろか前かはわからない。天を表すから円。つぎに「地の形方に至る故に穴内の四方形は方」と書いてあります。地と言うのは人の空間で、天は神の空間です。地というのは、四角に作らなければいけないという原則に基づいているから方形。しかも穴内(けつない)、つまり気が集中するスポットでもあるようです。「四角形、故に方」。

「天地人、相和せば、而して安葬なり」、天と地と人が調和してくれば墓にいる死者というのは安葬=安心して葬れる、と書いてあります。

その他面白いのは、「書に曰く墓の形は婦人正座像なり」と書いてある。これは今民間で、沖縄の墓が亀の甲羅の墓=亀甲墓と呼ばれていますが、その亀甲墓がどういう形をしているか、<婦人が座っている形をしている>というのは民間の人からよく聞く話です。ところが手書きの風水書の中では「書に曰く……」と書いてある。ある書というのはおそらく風水書の原典だと思いますが、その中に、墓は婦人の正座の形をした像なんだと書いてある。これも沖縄の人たちは口頭で伝えていますが、実は風水に由来しているんだということがわかります。こうやってお墓と言うのは、前方後円に作るように見えて、実際は天円地方墳という形で作るという事が風水書には描かれていて、天と地を表現するというために亀甲墓=前方後円墳を作っていくんだということなんです。また、「この図は福建汀州府永定県太平里黄龍寨前の張丙林延機氏輯著也」と書いてあります。この図は福建省の汀州府の永定県の太平里の黄竜寨という場所の、張丙林別名延機という人が集めた本から取ったんだということが書かれています。福建省の西の方の墓のプランなのです。それが沖縄に伝わっているということがよくわかります。

■写真19

" class="protect" alt="ファイル 78-3.jpg" width="490" height="344" />

" class="protect" alt="ファイル 78-3.jpg" width="490" height="344" />

16世紀の沖縄最古の墓。中国から伝わったお墓です。記録では1689年、中国では亀の甲のように見えるという、亀甲墓。民の曽得魯という人が伝えています。

■写真20

" class="protect" alt="ファイル 78-4.jpg" width="490" height="716" />

" class="protect" alt="ファイル 78-4.jpg" width="490" height="716" />

まさにこの図面が、天円と四角い方が土地です。天は円であるということで表されたお墓の形です。もちろん風水を見て作られています。お墓は古くはこのような形でした。天円と地方という形で作られています。

■写真21

" class="protect" alt="ファイル 78-5.jpg" width="490" height="342" />

" class="protect" alt="ファイル 78-5.jpg" width="490" height="342" />

これは久米島のお墓です。昔のよりもっとはるかに巨大。地形状の後ろが高く、手前が低くというのは都市と同じですが、まさに都市と同じようなプランでお墓が作られています。天円地方として作られていて、ヒンプンもあります。やはりお墓もまた気が発生しますから気を逃さないように、外からの悪い気が侵入しないように、壁を作ると言うようにしてお墓が作られています。こうやって、沖縄では形が風水の理由に従っている。

(終)

渡邊 欣雄

國學院大學文学部日本文学科(伝承文学専攻)教授

■ 『沖縄の風水史・7』 渡邊欣雄

■写真13

シーサー

" class="protect" alt="ファイル 118-1.jpg" width="490" height="348" />

" class="protect" alt="ファイル 118-1.jpg" width="490" height="348" />

これもきれいです。囲いをして殺気除けとして、家には建ててきたわけです。

■写真14

屏風

" class="protect" alt="ファイル 118-2.jpg" width="490" height="339" />

" class="protect" alt="ファイル 118-2.jpg" width="490" height="339" />

これがヒンプン(屏風)です。なぜ、「屏風」かというと屏風というのは風を遮ることでしょう。風と言うのは悪い気=殺気。門口というのは良い気が逃げやすく、外からの悪い気が入り易い。従って、このような堅いサンゴ礁でわざわざ屏風を作り、風を遮って悪い気を防ぎます。

■写真15

道路にヒンプン代わりのガジュマルが植えてある

" class="protect" alt="ファイル 118-3.jpg" width="490" height="356" />

" class="protect" alt="ファイル 118-3.jpg" width="490" height="356" />

名護市にある、ヒンプンガジュマルと言います。名護市は人口5万の大都市ですが、昔ガジュマルというのは入口に立っていました。もちろん私は知らない時代ですが。その時代において村に入ってくる悪い気の進入を防ぐがためにガジュマルという木を植えていた。現在は、この木を避けて交通している状態です。このガジュマルの下に三府龍脈碑という龍脈の碑が建っています。

■写真16

重要文化財指定の中村家

" class="protect" alt="ファイル 118-4.jpg" width="490" height="339" />

" class="protect" alt="ファイル 118-4.jpg" width="490" height="339" />

これは中村家住宅と言って国の重要文化財に指定された家です。この家は本当によく出来ていて、風水上の装置が非常に豊かです。階段を上がっていくとヒンプン=屏風があり、周りは全部土手、わざわざ山を作って山で囲んでいます。建築家はいつも書きませんし、写真も撮りませんが、風水上重要な池があります。家の前に池を掘ると気が止まるんです。良い気が流れて出ていって散逸してしまわないように池を置くことによって良い気を留めるんです。そのため前面の庭に池を掘るというのが風水の理屈です。日本庭園に池があるのはそのためです。このような池に風水装置があったということを、建築家たちは忘れています。しかし、おばさんにこの池はなぜあるのかを聞いてみると、「昔馬がいましてね、馬に水を飲ませるためですよ」と。世の中そんなふうに変りました。