■ 『遮光器土器の曙光・3』 安孫子昭二

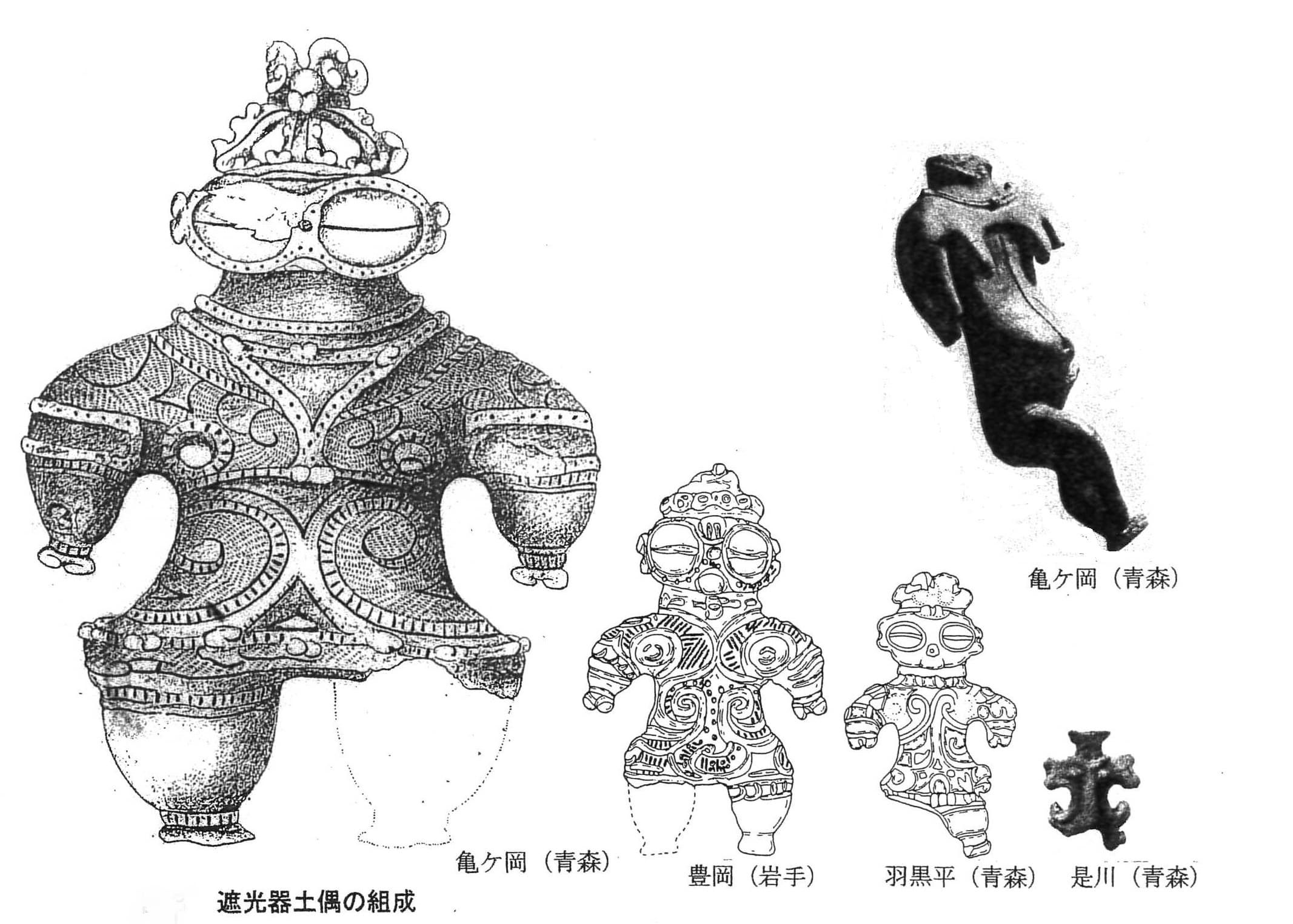

遮光器土偶の組成

今、図4で遮光器土偶についてざっと説明しましたけれども、これに載せられなかった土偶を図4-Aでもう一度、見てみましょう。ここには三五㎝ほどもある特大の亀ヶ岡出土の土偶をはじめ、サイズの異なる4つの土偶を並べ、さらに右上にちょっと膝が折れているで屈折像土偶を抽出してみました。左の二例は大型の部類で中空の造り、要するに土器と同じように粘土紐を輪積みにして作った部品を合体して造った土偶です。どうしてそういう造りかというと、非常に量感があり厚みもありますからうまく焼けない。中空作りですと、頭頂部と肛門などが穿孔されていて熱効率もよく、うまく焼けるわけです。ところが右の小さな2点は中味があるというんで、中空土偶に対して中実土偶と呼ばれています。このように一口に遮光器土偶と言いましても、非常にバラエティがあるわけです。図録等で紹介されているには大形土偶でしょうが、大形土偶が出土するのはむしろ稀でして、小さい方の土偶がたくさんで出るのです。

(図4-A)遮光器土偶の組成

この土偶の大形、小形の違いというのは、やはり用途と機能に関わるだろうと思います。30年ほど前に、当時、東北大学で助手をされていた林謙作さんが「亀ヶ岡文化論」(1967)を執筆されていますが、特大の遮光器土偶の性格について次のような示唆的な見解を示されています。

「遮光器土偶は超個人的な、集団の生命にかかわる儀礼にかかわるものであって、遮光器土偶の大小は、その関与する集団の規模を反映しているという推定が可能なのではあるまいか。ただし、集団の規模といっても、大集落と小集落といった平面的な関係ではなく、て、基本的な単位集団と複数の単位集団を統合した集団ないし組織を意味するのである。しかし、以上の遮光器土偶の意味づけは、あくまでも憶測の域をでない。」

宇鉄遺跡の土偶

宇鉄遺跡は、津軽半島先端ちかくの東側の陸奥湾側で小さく湾入しているあたり、石川さゆりの津軽海峡冬景色の演歌で有名な竜飛岬まで㎞の地点で、海岸からちょっと入った高台に位置しています。ずいぶん辺鄙なところですが、縄文時代当時は何も辺鄙というような概念はなかったでしょう。この辺りは太宰治の「津軽」の野面のように、冬場には日本海側からの季節風が猛烈な地吹雪となって吹き付けるでしょうが、宇鉄の背後には小泊半島という脊梁山地があって、このために遮られて地吹雪が来ないのです。だから風が強いときは、漁船などの風待ち港になるのです。

宇鉄土偶は大小二体あるのです(図5)。その大きい土偶だけ注目されてきましたが、大きい土偶の体内からもうひとつ小さい土偶が出土したのです。

<図5>宇鉄遺跡出土の土偶

ところで、この大土偶は、左眼のところに鏨のような工具でするどい一撃が加えられたらしく、耳の後ろに突き抜けているのです。そして、そのときかち割られた後頭部片も小土偶と一緒にお腹の中に容れられたようなのです。今までに土偶は何千個体も発掘されていますが、こうした事例はこの一例だけなのです。それだけに半信半疑の一面もあったのですが、新谷敏夫さんという方から濱田喜四郎さんに宛てた、土偶を発見したときの詳しいいきさつの手紙があるのです。

それによれば、昭和7年の晩秋に、この地域の営林署に勤務していた新谷さんが、地主の承諾を得て畑を掘らせて貰ったのですね。そのとき亀ヶ岡式土器が累々と並べられた集中箇所に当たり、その中央に大土偶が埋納されていたとのことです。土偶は掘り上げたとき首から上は破損していたが、持ち帰って洗ったところ、小土偶と一緒にお腹からでてきたというのです。それはともかく、暗くなったし、土器はまだ累々とあるので、続きの作業は翌日にすることにしたら、発掘に雇った地元の人夫さんが夜中にみんな掘りだしてしまったというのです。闇雲に掘ったら土器は壊れるわけで、新谷さんはすごく落胆したというのです。

こういう出方は亀ヶ岡遺跡でもありまして、たくさんの遺物がまとまって出るのはまるでインディアンのポトラッチでも行われたようです。そういう意味でこの遺跡も拠点集落というか、あるいは地域連合体の聖地というような性格の場所ではなかったかと思うのです。津軽半島の各地に居住する大勢の仲間が参集した祭りの後に直会でもやって、飲食に使用した土器などを一括して埋めたのではないでしょうか。そういう祭りか祀りのときに、それまで宿っていた土偶の精魂を抜く、そういう儀式が執り行われ、子どもみたいな小さい土偶を胎内に納めて埋めたのでしょう。奈良大の学長を務められた水野正好さんはこれを“甦る土偶”(講談社『日本の原始美術5 土偶』1979)として、次のような見解を示されています。

「大きな土偶である。死して葬られていくだけではなく、珍しくも甦りをも表現した土偶である。頭部がこわれていたが、その破片と共に今1点の小さな土偶が腹の中に収められていたという。母なる土偶と異なる土偶で子どもとなる土偶であり、また女から女への世継ぎである。形の違いは年代の違いにもなり、旧から新への世継ぎでもある。子たる土偶の出現が願われていたのであろう。・・・」

ところで、この土偶を初めて紹介したのは東京国立博物館に居られた野口義麿さんで、野口さんは濱田喜四郎さんと親交があって、寄託を受けてこの土偶を一時、博物館で展示していたようです。野口さんは、『日本の土偶』(紀伊国屋書店 1959)に、濱田さんから訊いたこの土偶の特殊な出方を解説しています。田枝幹宏さんという写真家が撮影したこの土偶の写真は、顔には凄みがあるし、斜めから撮られた背中からお尻の膨らみは官能的で色気が感じられます。

ところが、江坂輝彌先生は『土偶』(校倉書房 1960)で、この宇鉄土偶に対して次のように云っているのです。

「第68図に示したつくりの不細工な土偶は、津軽半島の北端に近い津軽海峡岸の三厩村宇鉄遺跡で発見されたもので、体部の文様は非常に省略化されているが、入組文がつけられていて、大洞C1式土器に伴なって発見されたものであることを立証している。宇鉄付近は良好な粘土も得がたく、付近の砂混じりの粘土などを採集するためか、亀ヶ岡遺跡出土などのものに比較すると土質も粗く、当時の文化の中心地から離れた周辺地域であったことを思わせるものがある。この土偶で興味があるのは股部の文様で、腰に何か両側の切れたパンツのようなものをつけた状態を示している。」そう解説しているのです。

つくりが不細工だという言い方にはちょっと抵抗がある。この土偶は実に堂々とした体躯で、所々にベンガラが残っているのです。土中に長く居りましたからだいたい剥がれ落ちてしまったのですが、本来はベンガラで全身が塗ってあって真っ赤だったのです。津軽半島に赤根沢という酸化鉄が大量に採れる場所があって、ここで採取したベンガラで亀ヶ岡式土器の壺や注口土器もそうですが、遮光器土偶もたいがい真っ赤に塗ってあったのです。それとこの土偶の顔ですが、実物を見るとすごくリアルな表情なのです。鼻が高くて、鼻の穴も深さが八ミリほどあるし、鼻の下には人中も表現されている。実に精巧につくられている。江坂先生が「亀ヶ岡の典型的な物に比べ」たのは図4左側の土偶でしょうが、それは土偶型式の違いによる文様装飾の仕方によるものであって、宇鉄土偶自体もきわめて優れたつくりなのです。

次へ>