■ 『環状集落から環状積石遺構へ・3』 安孫子昭二

炉形態による住居の時期差と双分制 図4をみますと、凡例にありますように、炉形態に添石炉、埋甕炉、地床炉の違いがあります。この中で一番多いのは横縞表示の添石炉の住居跡で、六割方を占めている。次に細かいドットの埋甕炉、これはN群の小群に50mほど離れて、8号、23号、27号住居の3軒があるわけです。これに対してS群の方は少し濃いドットの地床炉で、2号、5号、29号住居の3軒です。これは偶然、そうなったのではなくて、住居を建替える際に新たな情報がもたらされ、小住居の炉形態が変化するようになったと考えるべきでしょう。添石炉と埋甕炉、地床炉がごっちゃにあるようにみえますが、N‐2で見ますと、建て替えされなかった住居四軒のうち3軒が添石炉住居なのです。添石炉とは細長い石が1個だけ出入り口側に設置されている。方形とか円形に石が組まれた炉ではなく、1個だけ炉に据えられている。そういう中でN‐2群の13号と15号住居は非常に接近しており、上屋を建てると屋根が付くような位置関係にある。もしも出火したら2軒とも消失が免れないので都合悪いわけですから、これは2軒同時ではなく、どちらかが古く、その後にどちらかの住居が建てられたのだろう。

そう考えると、N‐2小群の4軒のうちの最初の二軒はともに添石炉であったが、建て直されたときに1軒分は添石炉が踏襲され、もう一軒分の23号住居は新しい情報がもたらされて埋甕炉に変化したわけです。

もしも、いまの究極まで細分しようとする土器編年で住居の新旧を探ろうとすると、4軒の住居跡も大住居から小住居に変わり、また大住居なったり小住居になったりすると解釈されるかも知れません。しかしそれでは、住居規模が収容人員数に関わるとすると集落人口が安定しないことになり、非常に不自然なのです。これは細かければ細かいほど研究が進化したと過信するというか、ちょっと危険な、陥りやすい研究方法なのです。

このN‐1とS‐1からわかりますように、各小群の住居2軒は、母屋と小屋のような関係かも知れませんが、大住居と小住居で1家族の住居と考えるべきでしょう。したがってその集落の規模ですが、N・S群とも3小群に住居が二軒ずつですから、一時期の住居数は12軒(2軒×3小群×2大群=12軒)で構成されていた。この単位が一度、建て替えられて総住居軒数が24軒になった。そして、2回目の建て替えを迎える前に集落が撤収されたと考えるのです。

そういう眼でみるとN2群・S2群という真ん中のグループはどちらかというと小ぶりの住居なのですね。それで、小ぶりの住居は建て直ししないで、新築される傾向が伺える。小群はそれぞれ大小二軒の住居で構成されていて、炉の形態が最初はどの住居も添石炉だったのです。これは先ほどのN‐2群で説明しました。そして建て直すときに、N・S群とも大住居はまだ添石炉にこだわるが、小住居の炉形態が変わってきて、N群は埋甕炉を、S群は添え石を外して地床炉を選択するように変わってきている。この炉形態の差異に血縁的な集団の違い、つまりこの環状集落が異なる二集団で構成されている、双分制社会が見え隠れするのです。

次にN1群の6号住居とS1群の7号住居ですが、この住居入口部に矢印を表示いました。この位置というのは、柱穴の具合で見当がつく。そして、添石炉が入口側に横に設置されているのです、それで他の住居も添石の位置の方向が出入り口と斟酌して、矢印を表示してみたのです。そうしますと、だいたい出入口は東南の方向に在るのですね。斜面の右下側、要するに日当たりの良好な方向が出入口という構造になっている(図4)。これは何時の時代にも共通することであって、天気の良い日には入り口の蔀戸を開けて採光し、風通しをよくして屋内を除湿したいからでしょう。

集落人口を考える この集落にはいったいどのくらいの人数がいたのだろうか。この問題を考えるには、集落が一二軒の住居で構成されているということと、広場の広さ、面積に手掛かりを求めたい。住居に何人くらい住んだのは、東大の建築学だった関野克先生が考案した、次の居住人数の計算式があります。

N=竪穴総面積(㎡)÷3㎡(1人あたりの必要面積)-1㎡(炉址面積)

これは、昭和の初めに燈台が有名な姥山貝塚を発掘したときに、1軒の竪穴住居跡から人骨が5体ほど、フグ中毒で同時に亡くなって遺棄されたという考え方もされましたけど、最近は4体と埋葬された1体は別という見方がされています。それはともかく、その住居の床の広さから炉の面積(1㎡)を除外した空間に寝泊りした人間の数とされています。

これまでの研究はこの計算式で居住人数を見当してきたのです。それでこの集落の住居跡にもこの計算式を当ててみると、測定不能の住居もありますが、N・S群ともおおよそ35人くらの勘定になる。総勢で70人ほどになるわけです。

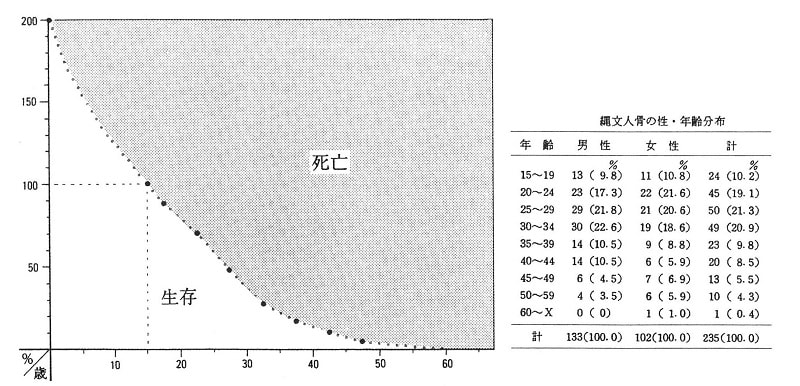

しかし私はまた、別の視点で考えてみたいのです。ずいぶん古い小林和正先生が作成した1979年のデータから、「縄文人骨の性・年齢分布」に基づいたグラフ(図5)を作ってみました。これは15歳以上の年齢層が対象になっていまして、15歳未満は骨が未熟のために残りにくいので、データが正確に出ないとして外されているのです。今まではこのデータがそのまま使われて人数が推測されてきたのです。しかし、集落には15歳以下の小さい子どもや乳幼児などが大勢いるはずなのに、その人数が読み込まれていないのです。それを視覚的に見てみるために一五歳のところを100%として、右の小林先生の年齢層のカーブを誕生した0歳の方に伸ばしていって、計算上わずらわしくないように誕生時の人数を200%にしたまでです。小林先生のデータによれば、15歳以上の縄文人の平均余命が男女とも15年前後だったかと思いますので、例えば女の人が結婚して子どもを産めるようになった年齢を15歳とし、30歳まで2年置きくらいに子どもを産み続け、30歳を過ぎると老年の域に突入と考えるわけです。

<図5>(小林和正1979)に基づいた縄文時代人の年齢構成グラフ

まず若年層がこの「年齢構成比グラフ」では、全体の中で生存している15歳以下の人の割合は、仮に63.3%としましょう、それから15歳から30歳までの壮年齢層は28.2二%、それから30歳以上の老人層は8.5%ですね。これを基に、仮に6家族からなる集落人口を推測すると、一家族に出産年齢(15~30歳)の女性が、①1名、②2名、③3名、④4名、⑤5名、擁するとした場合、次のような集落人口が想定されることになります。

①(若年齢層4.5人 +壮年齢層2人 +老年齢層0.6人)×6=42.6人

②(若年齢層9.1人 +壮年齢層4人 +老年齢層1.2人)×6=85.8人

③(若年齢層12.5人+壮年齢層6人 +老年齢層1.9人)×6=123.0人

④(若年齢層18.2人+壮年齢層8人 +老年齢層2.5人)×6=172.2人

⑤(若年齢層22.7人+壮年齢層10人+老年齢層3.1人)×6=214.8人

これで①から⑤のモデルを設定して、集落の静止人口にはどのモデルが適切なのかを検討してみると、少なくても①の壮年齢が男女1名ずつの家族構成では、どちらかが欠けてしまえば左前になるので、非常に不安定なわけで、これでは集落を維持するのが難しい。それよりは②か③を想定したいわけです。先ほどの住居面積による計算式の集落人口は何〇人くらいでしたので、これに近いのは②のモデルになります。しかし、計算式には未成年層の子どもの存在が考慮されていないようなので、私はむしろ③の方が適切ではないかと見たい。③は人数だけみるとかなり大人数のようですが、未成年層の割合がそうとう高いことに留意する必要がある、と考えるわけです。

広場に埋葬された死者 大胆に集落人口を想定してみましたが、今度は、この集落に埋葬されている死者を問題にしてみます。

もう一度、図3をご覧下さい。広場のところに米粒みたいな白い粒粒がありますね。これはたらい状をした径1mくらいの土坑です。人骨は残っていませんけれども、報告書はこれを土坑墓としています。土坑墓は真ん中辺と斜面上方の6号住居と7号住居の中間に二基あります。私はこの斜面上にある二基の土坑墓に意味があるとも思うのです。双方の大群の上の方に最も大きな6号と7号住居があるので、この住居が二大群のリーダー的な人の住いであって、初代がこの土坑に埋葬されたとみたい。それを含めて、ここには土坑墓が24基ある。24基というのは住居跡の数に相当しますので、住居とも何等か関係しそうです。それで埋葬された死者24人の性格を考える前提として、この集落ではいったい何年間に何人くらい死んだのだろうかを考えてみる。

すると、おそらくこういう土坑墓は壮年齢層以上の死者が埋葬されたものとして、その年間の死亡者数を概観してみると、出産年齢にある女が二年ないし三年の間隔で子どもを産むわけですね。その子どもたちが15歳で成人して壮年齢の仲間入りする人数と同時に壮年齢層以上の人が死んでいく、その割合が同じですと、集落は静止人口となって維持されることになるわけです。

静止人口を前提にした場合の、集落での年間の壮年齢層以上の人数は、①が、壮年齢2人+老年齢層0.6人で2.6人、これに6家族を掛けると15.6人となる。先の人員構成で、集落の壮年齢層以上の年間の死者数は、15.6人のうち1.5~1.0人です。同じように②は、32.2人のうち3.0~2.0人、③は、47.4人のうち4.5~3.0人、④は、63.0人のうち6.0~4.0人、⑤は778.6人のうち7.5~5.0人になる。これが年間の壮年齢層以上の死者数とすると、集落が存続した年数、仮に20年間とすると、①は30~20人、②は60~40人、③は90~60人、④は120~80人、⑤は150~100人、が死んだことになる。

それで、どうして集落の存続年数を20年と見積もったかと申しますと、ムラに最初に建てられた住居が老朽化して建て直されたが、2回目の建て直しを迎える前にこの集落を撤収している。それで竪穴住居は建ててからどのくらい耐久性があるかと申しますと、多摩ニュータウンの埋蔵文化財センター遺跡庭園に復元家屋が建てられていますが、10年しますと住居の柱の根元が腐ってくる。それをきっかけに10年くらいの単位で建て直している。そういう事例が他所でも云われています。

それで、24基ある墓坑群ですが、いまあげた20年間の死者数に合わせると、①が該当する。けれども①の家族構成では、集落は維持できないと先ほど判断したわけです。一家族は二軒の住居に分かれて住んでいるわけですから、平均すると大人は最小3人ずつくらい居る方が妥当とすると、③の90人から60人くらい死んでいるのに24基では、ずいぶん墓坑の数が足りないことになります。これはもしかしたら、ここにはそれぞれ小群の家父長的な死者だけが埋葬されたのではないかと考えてみたのです。それはどういう人かといいますと、まず食料調達に長けてないとだめでしょうし、それから人生経験が豊かで生き抜くための状況判断が的確な人、人徳も無いとなかなか家庭を維持できないというか、そういった要件が備わってくるだろう。すると当時の平均余命に近い30歳くらいになって、ようやく代替わりするのだろう。仮に親が45歳で亡くなって、息子が30歳で家督を継いだとしたところで、この時代は15歳以上の平均余命が15年ほどとされていますから、35歳まで生きたとしても家督を継いで5年前後というところでしょう。この集落の存続を20年弱としますと、一家族あたり4人が代替わりすることになり、集落全体では4人×6家族=24人になって、土坑墓の数に適うわけです。これはあくまでも私の思惑です。

それではその他大勢の死者はどうなったでしょうか。当時は、平均寿命が非常に低いわけですから、生も死も隣り合わせのように、子どもなんかはしょっちゅう死んだり、同時に生まれたりもしたわけでしょう。そういう死者をいちいち手厚く葬るというよりも、おそらくどこか別の場所に運ばれて、置き去りされたのではないか。霊は山に帰るとすると、この集落の山の上には森閑とした神社があって、さながらこの辺りが墓場だったのではなかろうか。日本の歴史で中世くらいまで、庶民の死体は山や谷、河原に捨て置きされて、鳥葬などにされてきたわけでしょうから、縄文時代などはましな方かも知れません。

次へ>