■ 『イングランドのストーンヘンジと周辺遺跡 vol.4』 関俊彦

ロビン・フッズ・ボール

ストーンヘンジの北北東2.3km、白亜質の丘陵上の周囲より小高い所に《ロビン・フッズ・ボール》がある。広さ1ヘクタールほどの楕円状の遺構で、周りを不規則な《盛り土》と二重の《環溝》がめぐり、どのサークルも白亜による《盛り土》で切られている。

《ロビン・フッズ・ボール》は一帯の遺跡のなかで最も古く、《盛り土》がめぐる古い例といえよう。こうした《盛り土》をもつ遺構は、イング

ランド南部や東部の白亜層と砂利層で約50か所見つかっている。その年代は紀元前4000から3300年前後で、集会場として使われたらしい。

《盛り土》を囲む溝跡から時折人骨が出土し、その多くが頭蓋骨で、ここで葬送儀礼がおこなわれたと推測される。

近年の発掘で、《エンクロージャー》の外で初期の農民の集落跡が確認された。

灰白色をした軟質石炭岩、つまり白亜層に掘られた小穴跡から獣骨、フリント製の石器、完全な形で丸底の壷が出てきた。この他に穴の周辺にはフリントでつくった石器片や剝片が多数散っていたうえ、調理に使ったであろう炉跡も確認された。

さらに《盛り土》を囲む溝跡からは、人々が食用とした動物遺存体の骨が大量に見つかったことから、ここで祝宴が催された、という説が有力である。

なお、この場所は現代の軍事施設域となってい

るために見学はできない。

これと同じように動物遺存体が厚く堆積した穴跡が、ストーンヘンジの南東1.3kmにあるコーニーベリーヒルで調査された。

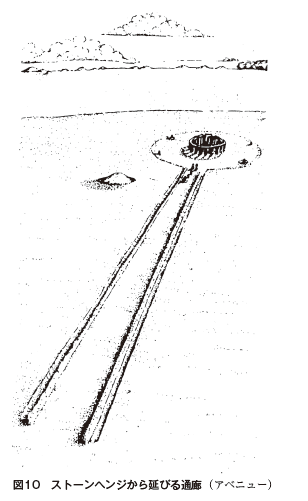

コーニーベリー・ヘンジ

ストーンヘンジの南東1.3kmにあり、現在、地上には何ひとつ痕跡をとどめるものはないが、ここが「ヘンジ風の遺跡」であることは航空写真からわかった。1980年の発掘調査で、周囲にめぐらされた《環溝》、その内側にある柱穴跡やピット跡などが確認された。これらの遺構からは新石器時代後期のフリント製の道具類、完形の土器47例、獣骨2000余点が出土している(図23)。

このヘンジは短期間だけ使われたのちに放棄された。

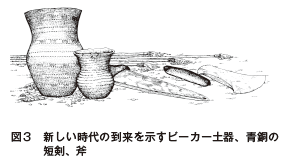

円 墳(ラウンド・バロー)

紀元前2300年ころ、ブリテン島に海の向こうの大陸から新しい物質文化が交易にたずさわる人たちによりもたらされた。在地の島民の心をゆさぶったもののひとつが、青銅製の短剣や斧、器面を沈線や刺突紋で埋めつくした《ビーカー土器》、あるいは工人の精巧な技術で製作した《バーブド・タングド》というフリント製の鏃といった品々である。

農耕民のなかでも穀物の生産量を高めたり、他地域との交易によって富を蓄えた有力者があらわれた。

かつて有力者らは《長形墳》に共同埋葬されたが、時が経つにつれ、《円墳》に1人1人葬られ、スティタス・シンボルとなるような品々が供えられた。こうした新しいスタイルの葬制は、以前の研究者によると《ビーカー族》が侵入したさいに

たずさえて来たという。しかし、最新の見解は在地人のモノの考え方や大陸からの物資の流入によるもので、渡来人説は否定された。

初期の《ビーカー土器》は、器面全体を沈線文様などで飾っており、この種の土器は、おもにストーンヘンジ地区をのぞいたウェセックス地帯から出土する。もしかすると、《ダリントン・ウォールズ》の儀式センターの領域に分布するため、セ

レモニーのさいに用いられた、という見方もある。

1978年、ストーンヘンジの《環溝》を発掘したときに墓跡に遭遇し、坑内から男性人骨1体と石製の手首防具や《バーブド・タングド石鏃》が伴出し、年代は紀元前2100年前後といわれている。男性は射手と思われ、骨には2本の石鏃が打ち込

まれており、死の背景まではわからない。 死者が《環溝》内に葬られていたのを、多くの人たちは眼にしたであろう。このころに築造されたストーン・サークルの周辺には広大な《円墳》が点々とある。ストーンヘンジ近辺の空中撮影で

は340以上の《円墳》が確認でき、すでに耕作などによって壊された《円墳》が130ほどある。これら《円墳》の多くが丘陵の頂に直線上に並び、最大のものはストーンヘンジの南800mのノーマントン丘陵にあり、ストーンヘンジから眺望できる。

ストーンヘンジ周辺の3kmの範囲に《円墳》が最も密集している所は、イングランドでも他にない。

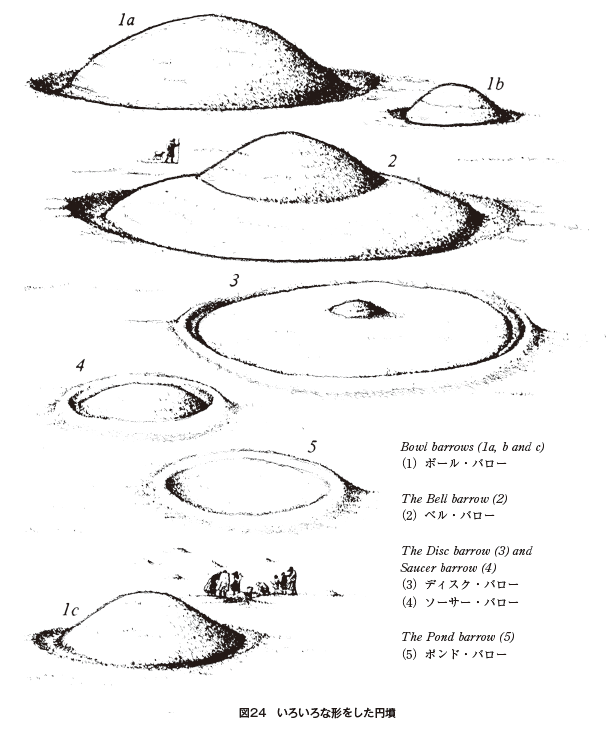

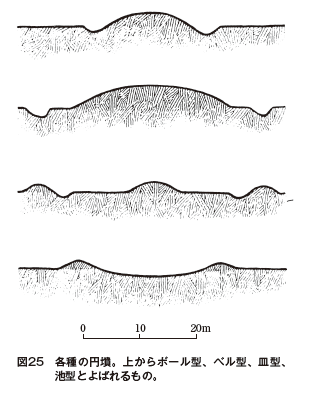

《円墳》は時の流れのなかで墳丘に変化がみられるため、年代順にながめてみよう(図24・25)。

" class="protect" alt="ファイル 141-1.png" width="530" height="634" />

" class="protect" alt="ファイル 141-1.png" width="530" height="634" />

" class="protect" alt="ファイル 141-2.png" width="315" height="393" />

" class="protect" alt="ファイル 141-2.png" width="315" height="393" />

第1期(ボール・バロー)

大きな鉢を被(かぶ)せたような墳丘で、周溝をめぐらし、墳頂下に死者を屈葬した。遺体の横

に《ビーカー土器》を供えた。

この期の最初は大型円墳で、後継者(息子の代)になると小型になるが、墳丘の形はそのままで、副葬品の数が増えた。

第2期(ベル・バロー)

大小の鉢を逆さに重ねたようなタイプで、《ベル型》とよぶ墳丘に変わる。下の墳丘の長径が大きくなって周溝も広がり、大きな墳丘の端と周囲をめぐる溝のあいだに平坦なスペースをとるようにした。

第3期(ディスク・バロー)

これはいくつかの小さな墳丘を一定の距離をもちながら溝と《盛り土》で囲んだ《円墳》である。この《円墳》は《ベル型》の墳丘を平らにしたと思えるほど低い。

第4期(ソーサー・バロー)

《受け皿型》とよぶにふさわしく、墳丘はわずかな高さで、周溝の《盛り土》よりはいくぶん高くしており、《円墳》とはいえないほどである。

第5期(ポンド・バロー)

《池型》とよばれ、中央にある円形の穴をリング型の《盛り土》で囲み、墳丘は消えて周溝の《盛り土》のほうが高い。このタイプは約40か所確認されており、そのすべてがウェセックスにある。

《ポンド・バロー》は、死者を埋葬したり、中央部分をフリント石を敷き詰めたり、あるいは近隣に眠る死者を弔(とむら)うのに使ったりしている。

フリント採石場跡

新石器時代にあって最も大量に使われたフリント石は、白亜の土壌中に薄い堆積層となって、あるいは大きな塊状で、川床にもある。

地表に近い層中のフリント石は、霜で生じた亀裂が多く見られ、小型の道具にはよいが、大きな道具づくりには適さない。そのため、良質なものを得るには白亜層を深く掘り下げた。

1952年、《デュリントン・ウォール》の北東で工事中にフリント石の採掘場跡の一部が見つかった。ここでは地表に近い所から、フリントを掘り出すための坑跡が3例確認されたが、この遺構は浅く広いものだった。このほかにも深さ2.2mの縦坑跡が2例調査され、いずれも坑底から横穴が伸びていた。ここは現在、個人の自宅内にあり、埋め戻されたので、見学することはできない。

フリント石はストーンヘンジ一帯の地表にも散乱しているが、南のエイボン川に面した谷の斜面にも露出した層があり、ここでも浅い所からフリントの破片、ハンマーストーン(敲石)、石核といったものが散乱した状態で出土した。その量たるやおびただしいので、掘り出した原石を1次的に加工し、それを他の地に運び、最後の調整をしたのであろう。もちろん、採掘場所の近くでも2次加工し、みごとな石器をつくっている。

こういった石器の未成品や、完成品ができるまでの工程に出る剝片や原石から、ここが道具の製作跡とわかる。

新石器時代後半になっても、人々はフリント石の道具で大木を倒し、住居や木製容器、皮革品の加工に用いるほか、狩猟具にも大量に使った。

農耕社会とはいえ、彼らがシカ・鳥などを仕留める武器はフリント製の鏃だった。遺跡から出土する動物遺存体のなかで多いのはブタ、つぎはシカ、鳥類、魚類で、いずれも人々の口をみたした。

石器をつくる工人らは、たえず自分たちの優れた技量が発揮できる良質な材料で、鋭利な狩猟具や武器を完成したい、と思っていた。

イングランドで高品質のフリントを産するのは、ノーフォーク州グリムズ・グレイブスの鉱床である。ここの石で製作した鏃をはじめとする道具が《大英博物館》、ストーンヘンジ近辺の《ソールズベリー・サウス・ウィルトシャー博物館》、《ディヴァイゼズ博物館》、《アレキサンダー・ケイラー博物館・アヴベリー》で見られる。

参考・引用文献

Atkinson, R. J. C.

1976 Stonehenge and Avebury ― and Neighbouring Monuments ― . London : Her Majesty's Stationery Office.

1978 Stonehenge and Neighbouring. Monuments.London : Her Majesty's Stationery Office.

David. Souden

1997 Stonehenge ― Mysteries of the Stones andLandscape ― . Bath Press Colourbooks,

Glasgow.

Hawkins. Gerald.S

1979 Stonehenge Decoded. William Collins Sons & Co Ltd Glasgow.

Julian Richards

1991 Beyond Stonehenge. Blackmore Press,Shaftesbury, Dorset.

関 俊彦

2003 「イングランド考古紀行(1) ― 巨石遺構がつくられた時代― 」『縄文ジャーナル』2、16-25頁。

2004 「イングランド考古紀行(2) ― 新石器時代のブリテン島― 」『縄文ジャーナル』3、33-36頁。

「イングランド考古紀行(3) ― 新石器時代のブリテン島の生活様式― 」『縄文ジャーナル』4、44-48頁。

2005 「新石器時代のモニュメントと墓― ブリテン島の事例― 」『奈和』43、19-49頁。

2006 「ブリテン島・イングランドのストーンサークル」『奈和』44、38-68頁。服部研二

2000 「ストーンヘンジについての若干の考察」『大塚初重先生頌寿記念考古学論集』1035-1059頁。

2010 「ストーンヘンジの天文学について」『香蘭女子短期大学研究紀要』52、145-165頁。

■ 『イングランドのストーンヘンジと周辺遺跡 vol.3』 関俊彦

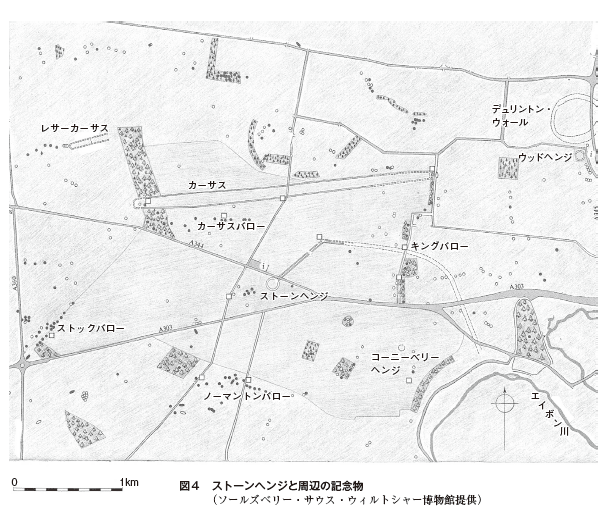

3 ストーンヘンジをとりまく遺跡

ストーンヘンジ周辺には、新石器時代から青銅器時代前期の遺跡、《長形墳》《円墳》をふくめて多数が残っている。このあたりはイングランドでも先史時代の遺跡が最も多くあり、《ロビンズ・フッズ・ボウル》は儀礼的な集会場跡、《カーサス》も儀礼的な場所、《ストーンヘンジ》《ウッドヘンジ》《コーニーベリー》《デュリントン・ウォール》は神殿と一般にいわれているが、いずれも確証はなく、謎につつまれている。

" class="protect" alt="ファイル 140-1.png" width="264" height="169" />

" class="protect" alt="ファイル 140-1.png" width="264" height="169" />

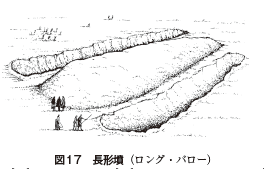

長形墳 (ロング・バロー)

富有者は一族の威光を示すため、《長形墳》とよばれる長い墳丘状の墓に葬られた。内部は石ないし木を素材とした墓室があり、《長形墳》を囲むように溝がめぐっている。溝を掘ったときの土を盛り上げたのが墳丘である(図17)。溝の内側を採石で整えた例もある。

《長形墳》はイングランドとスコットランド地域で300余が確認され、ウェセックスやサセックス州、さらに北のリンカンシャーやヨークシャー東部の白亜質地帯全域に多い。《長形墳》は、農耕による穀物生産が高まるにつれ、農民が有力者を埋める墓として築き、その数は200か所以上に及んでいる。そのうち15か所がストーンヘンジから半径5km以内に位置し、イングランドで最も密集している。

この地域の《長形墳》の長さは20から80mほどで、1例をのぞいて30mを越える。幅はさまざまで築造時の長さの6分の1から3分の1、高さは3から5mほどである。溝は平底で、切り立った側面をし、掘り出した白亜を積み重ねた。上空からみると、方形や台形、楕円形のものが多く、最長辺がいちばん高い形のものもある。

ストーンヘンジ周辺の《長形墳》の最近における発掘では、遺体は地面の上ないし動物から守るために木の台の上にしばらく置き、猛禽(もうきん)類のなすままに放置された。有力者の遺骨は数年経ってから集め、もう一度地上に安置するか、木槨(もくかく)に収めた。遺骨は一般に東の方向の端に置いた。

ストーンヘンジ近辺の《長形墳》の築造年代はつかめていないが、ウェセックス州での調査によると、紀元前4000から3000年ころの間につくられたという。ここに葬られた者は一族全員という見方もあるが、近隣に住む一族や親戚をふくめた集団のなかの特別な有力者とみる説が高い。

なお、ケンブリッジシャー州ハデンハムの《長形墳》の木槨室は7.2mの長さで、太い木柱で支え、分厚いオーク材を使っていた。

墓室に残された人骨状態から推測すると、いくつかの埋葬法が考えられる。個人葬、家族葬、共同葬、集積葬、つぎつぎと葬られたらしい混在葬と思われるもので、最も多いのは単独葬である。

溝で囲まれた《盛り土》遺構もあり、入り口が不規則に配され、ここで部族の会合が催されたり、葬儀をしたり、集落の儀式をおこなった、と

いう見方もある。

ストーンヘンジの周囲には、低い《盛り土》と溝をもつ長方形の遺構をふくめ、12基の《長形墳》が見つかっている。おそらく、初期の入植者にとって、この地域は《聖なる地》であり、農耕地としても最適の場所だったといえよう。

調査が進行するにつれ、ストーンヘンジがある森は一部が切り開かれたが、一帯は延々と樹木が茂っていた。そして入植者らは小さなグループに分散して農耕に従事し、《長形墳》を築造するさいは、各共同体が協力した。彼らは穀類の収穫が少なかったとはいえ、穏やかな日々をすごしていたらしい。

紀元前3000年ころになると農耕に従事する集団と、ヒツジなどを飼育するグループとが、土地を使いわけたようである。

彼らは儀式を主体におこなう《囲い込み》内と祖先の墓域とに分けた。ことにウェセックス地域の人たちにとって、しだいにストーンヘンジを重んじる傾向が広がりつつあった。

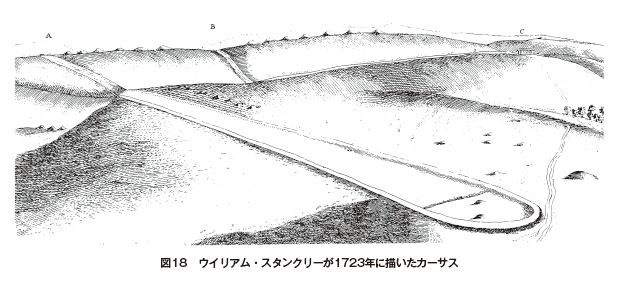

カーサス

ストーンヘンジの北方800mほどに《カーサス》とよぶ直線上に延びた低い《盛り土》と溝跡に囲まれた東西の幅が90m前後、長さ2.8kmの遺構がある。《盛り土》内の西隅に円墳が2基ある。

1723年ごろ、古物研究家のウイリアム・スタンクリーが、この不可解なモニュメントをスケッチしている(図18)。

" class="protect" alt="ファイル 140-2.png" width="530" height="243" />

" class="protect" alt="ファイル 140-2.png" width="530" height="243" />

彼は、ローマ人が戦車の競技用につくったと思い、《カーサス》または《ヒポドローム(古代ローマの楕円形競技場)》と名付けた。

というのは、スタンクリーはモニュメントの近くでローマ時代の貨幣を見つけたこと、さらに長大な《盛り土》がつづいていたからである。そして、《盛り土》遺構は観客のための正面観覧席と思ったのである。

しかし、《カーサス》は、彼が想定したよりもはるかに古く紀元前3000年ごろのもので、これは《長形墳》(ロング・バロー)の伝統をひくものと考えられる。ここを発掘してみたが、その機能と目的は確認できなかった。

ストーンヘンジの北西約2kmに、平坦な尾根沿いにある小さな《レッサー・カーサス》は2期にわたって構築された。

近年の発掘によって第2段階に以前の溝跡を人々が掘り、幅・長さともに拡張したことがわかった。カーサスの長さは2倍も延びて400mほどになっている。

第2段階になり、新たに拡大されたモニュメントは、なぜか平坦にしている。そして、掘り込んだ溝底には骨角製の掘り具が整然と置かれていた(図19)。こうした土掘りに用いた道具は、カーサスのモニュメントで儀式がおこなわれた証しであ

る。

《レッサー・カーサス》は個人の所有地にあるために見学はできない。

" class="protect" alt="ファイル 140-3.png" width="299" height="615" />

" class="protect" alt="ファイル 140-3.png" width="299" height="615" />

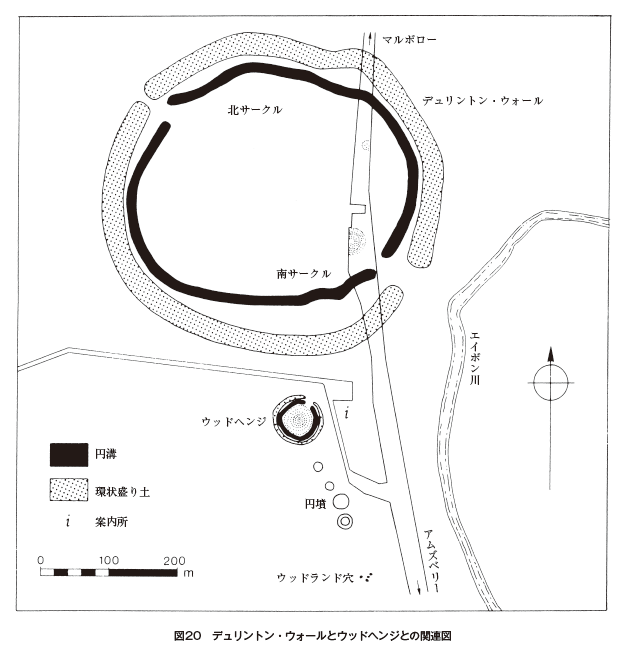

デュリントン・ウォール

紀元前2500年前後に新しい動きが起きた。儀式用のモニュメントと居住域が分離され、そして、東方を流れるエイボン川寄りに人々の共同体が移ったのである。

紀元前2500から2000年ごろに儀式を催す施設、《環状盛り土》で囲まれたヘンジ、モニュメントが、北東の地の《デュリントン・ウォール》と《ウッドヘンジ》、東南の《コーニーベリー・ヘンジ》である(図20)。

" class="protect" alt="ファイル 140-4.png" width="530" height="557" />

" class="protect" alt="ファイル 140-4.png" width="530" height="557" />

エイボン川のすぐ西、その広い氾濫原(はんらんげん)に注ぐ浅い谷を跨(またが)っているのが、壮大な新石器時代の《デュリントン・ウォール》

の《環状盛り土》である。

現在は耕作でかなり崩れている巨大な《環状盛り土》と《環溝》があった。《盛り土》は高さが約3m、直径30m余で、入り口が2か所あり、一つは川に面し、もう一つは溝と《盛り土》の反対側にあった。造営年代は紀元前2500年ごろである。

1966から68年にかけて発掘がおこなわれた結果、2軒の円形大型建物跡が見つかった。

北の建物跡は直径14.5m、草葺きの屋根は中央を高くし、ここから光や空気を入れた。建てられたのは紀元前2500年前後と思われる。

南側の地点からは、時間差をおかずにつくられた木造の建物跡が確認された。初めの建物跡は直径約23mで、全体をおおう屋根ないし、円の中心に向かって傾斜したリング状の屋根が周囲をおおい、中央は屋根のない吹き抜けになっていた、という見方のほうが有力である。

のちにつくられた建物には6重の柱の環があり、いちばん外側のサークルの直径は39mほどである。築造年代は紀元前2500年前後で、《ウッドヘンジ》の建物と同じく、中央がオープンスペースになるように、周囲には屋根がつけられていたらしい。

発掘では、これらの遺構から大量の土器類、眼をひくのは《グルーブド・ウェア》とよぶ装飾文様の土器、骨や角製の道具、フリント製の道具類などが出ている。なかには日常用品もあるが、この場所で特別な祭礼が催されときに使用したり、捧げたりしたものもある。

いずれにしても、《デュリントン・ウォール》の構築には膨大な労力と時間を要し、ある研究者の推測だと50から100万人がそそぎこまれたという。もし100万人が働いたばあい、100人が週6日間作業しても4年間はかかり、巨木のオークの幹は直径1m余で、重さは11トンにもなる。まさに大土木事業といえよう。

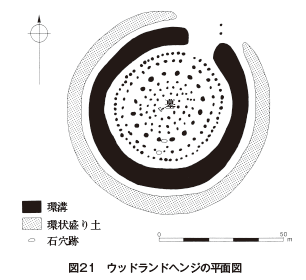

ウッドヘンジ

1925年に上空から撮影した写真で遺構の存在がわかった。その位置はストーンヘンジの北東約3km、《デュリントン・ウォール》の南、エイボン川を見下す低い丘陵上である。写真にはムギ畑に黒ずんだスポットが点々と出ていた。

これを研究者らが検討した結果、かつて木柱がめぐっていた跡と判断し、調査に踏み切った。1926から28年の発掘によると、《環状盛り土》と、その内側に沿って平底で、深さ2.5mほどの溝が掘られ、さらに内側の平坦部には6重の同心楕円があり、環状に円い穴跡が連続していた。これらの穴跡は大小の木柱を支えたと思われる(図21)。

" class="protect" alt="ファイル 140-7.png" width="306" height="280" />

" class="protect" alt="ファイル 140-7.png" width="306" height="280" />

現在、フリント石の小さなケルンがある所に3歳児の遺体が埋葬されていた。頭蓋骨は埋納前に故意に2分され、ブリテン島において人間の生け贄が祭られた稀少例といえよう。

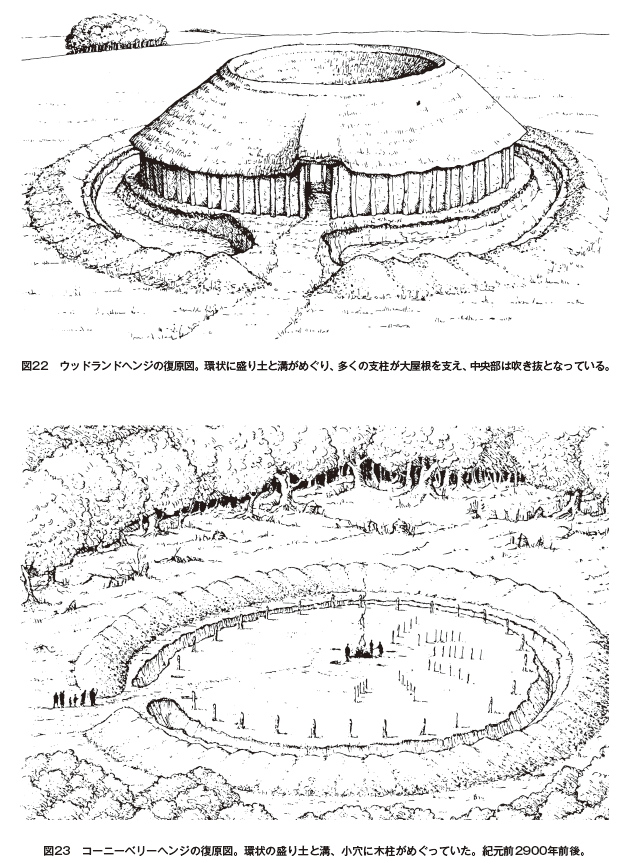

柱穴跡のみから、どんな建物があったかを想定することは困難である。もし、推測が可能ならば、木柱は彫刻や彩色がほどこされ、開けた空間に直立していたか、ストーンヘンジのようにさまざまなレベルで横木をわたし、上部を連結させた建造物だったかもしれない。そして、これらの柱が屋根を支えていたとも考えられる(図22)。

" class="protect" alt="ファイル 140-8.png" width="530" height="712" />

" class="protect" alt="ファイル 140-8.png" width="530" height="712" />

最も太い柱は3番目のサークルに沿って並び、中央にオープンスペースをとった巨大な草葺き屋根をもつ建物だったともとれる。

この空間が神殿か部族の集会場、あるいは両方を兼ねた場所として使われたであろう。外側の2つのサークル上にある穴跡からは、軟質の白亜に彫られた斧のシンボルが見つかり、この場所が特定の催しや宗教的な目的に用いられ、斧が特別な意味をもっていたのではなかろうか。というのは、ストーンヘンジでも青銅製の斧の彫り物が出ており、斧が長期間にわたって、ある種のシンボルだったからである。

本建造物の年代は紀元前2300年ごろという。

《ウッド・ヘンジ》周辺の調査が広がるにつれ、いくつかのことがわかった。

新石器時代をつうじて森林の伐採はおこなわれたが、開拓の勢いはゆるやかでむやみに耕地を拡大せず、森の維持管理に初期農耕民は気を配った。

これをうらづけるものが巨木を用いた木柱サークルである。これらの木々は近場の森から切り出している。他の遺跡からは多数の小穴跡と細い支え杭跡が見つかっており、細い木は太い木を育てるために伐採し、立木密度を疎(そ)にしたときに出るものを利用したとみてよい。さらにブタの飼育場を広めるために間伐をおこなっている。それは、この時代にブタの遺存体の出土率が著しく高くなっているからである。たぶん、ブタは祝祭のときに重宝(ちょうほう)されたであろうし、食肉用として飼われていたので、他の動物にくらべて多く出ている。

史峰 第45号より転載

図17~23はJulian1991による。

■ 『イングランドのストーンヘンジと周辺遺跡 vol.2』 関俊彦

" class="protect" alt="ファイル 139-9.jpg" width="530" height="320" />

" class="protect" alt="ファイル 139-9.jpg" width="530" height="320" />

2 ストーンヘンジ

ストーンヘンジの建つ場所は北緯51度10分42秒である。ここには紀元前3000から1600年ころまで、およそ15世紀にわたってモニュメントが構築されていた(図9)。

築造の歴史は長く、人々は自分たちのアイデアをさまざまな形でデザインした。その段階を大まかに記しておこう。

" class="protect" alt="ファイル 139-1.png" width="530" height="305" />

" class="protect" alt="ファイル 139-1.png" width="530" height="305" />

第1期

紀元前3000年ころ、《盛り土》を環状で二重に築き、その間に溝を掘った。ここから出る土を《盛り土》に用いた。《盛り土》の内側に沿って白亜質の地面に掘られた穴、深さ直径ともに平均1m前後、急勾配で平らな底をし、円周上に配した円の直径は86.6mを測る。これらの穴は木の柱を支えるために使われたが、のちには火葬した亡骸(なきがら)の埋葬に使われた。

56の穴は《オーブリーの穴》といわれ、17世紀に調査したジョン・オーブリーにちなんでつけられた。《環状盛り土》には入り口が2か所ある。それは夏至の日の出の位置と一致する北東の《盛り土》から入る大きな入り口と南の2つめの入り口である。

最初のストーンヘンジは、すぐ北側にある《カーサス》と同時期につくられた。そして、近くには当時の集落がつぎつぎとでき、亡くなった者は《長形墳》に共同埋葬された。

第2期

紀元前2900から2600年ごろ、3世紀もつづいたこの時期に、ヘンジの内側に木造の建物がつくられた。《デュリントン・ウォール》や《コーニーベリー・ヘンジ》など、新石器時代後期の遺跡にみられるヘンジの柱穴跡の配置から、木造の家屋が建っていたのかもしれない、という説もある。

ストーンヘンジは遺構の中心部と北東の入り口と南の入り口にかけ、木柱を支えていた多くの穴跡が残っている。

《環溝》は自然による堆積土で埋もれ、火葬骨は溝や《オーブリー穴》に捨てられ、人々の死生観に変化が起きたとも思われる。農民の集落はストーンヘンジから1km以内に散在していた。

第3期

紀元前2600から2000年前後にかけ巨石による構造物が建てられた。南西のウェールズに位置するプレセリ山からブルーストーンが切り出され、重さ4トンの石が350km離れた地から運ばれた。

環状の《盛り土》と《溝》に囲まれた中心部に、ブルーストーンは二重に馬蹄(ばてい)形に並べられた。石が立てられた穴は《Q穴》、《R穴》とよばれ、穴跡は環状にあるが、石はのちに撤去された。

ブルーストーンによる石組みの建設から200ないし300年くらい経つと、サーセン石のサークルの築造が始まった。この石は32km離れた北のマルボロー・ダウンズの丘陵で採掘し、重いものは50トン余もあった。

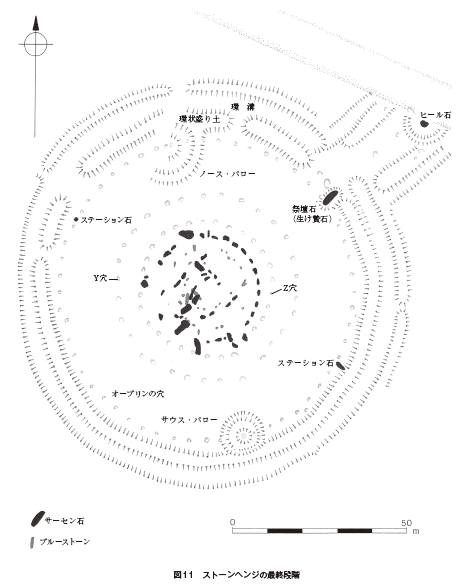

再建されたストーンヘンジは、入り口部が夏至の日の出に向かって、ほぼ一直線になるように変更され、新しい入り口から《通廊》(アベニュー)が同じ直線上の下り坂に向かって500mほど延びた。《通廊》の幅は約20mで、両側は《盛り土》で仕切られている(図10)。

" class="protect" alt="ファイル 139-2.png" width="308" height="501" />

" class="protect" alt="ファイル 139-2.png" width="308" height="501" />

ストーンヘンジが直線上につづく《通廊》は、のちにエイボン川まで湾曲しながら延長された。これは儀式の道ないしストーンヘンジへの進入路と思われる。《通廊》に沿って規則的に立石が並んでいたらしく、その光景はノースウィルトシャー州の《エイブベリー》の《通廊》と似ている。

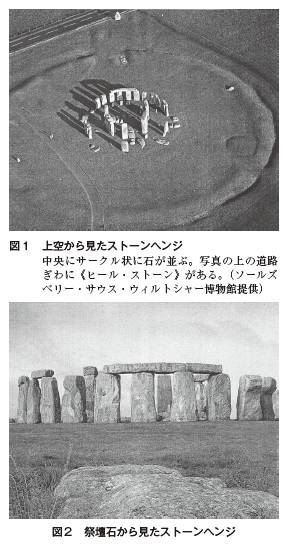

新しく整備された入り口部をのぞくと、再建者は以前あった《環状盛り土》には手をつけていない。ただし、《環溝》に堆積した土を取ったり、崩れかかった《盛り土》を修復したりはしている。その代わりに内部構造に力をそそいでいる。それは、こんにちでも残る40のサーセン石や43のブルーストーンなどの石組みにみてとれる(図11)。

" class="protect" alt="ファイル 139-3.png" width="475" height="587" />

" class="protect" alt="ファイル 139-3.png" width="475" height="587" />

では、内部構造に踏み入ってみよう。《環状盛り土》の内側にある4つのステーション石のうち、2つは浅い《環溝》と《環状盛り土》に囲まれている。

中央部の石の集合体は同心円状に配されている。最も外側にあるのが《サーセン環》(サークル)で、もともと30の直立石で構成され、連続した環を形成するために、いっぽうの石の端につけた突起物の枘(ほぞ)と枘穴、石と石をつなぐために

片方の石の側面につくる突出部のさねと溝を接合し、楣石(まぐさいし:リンテル)で接合し、少しずつカーブさせながら環状に築き上げた(図12)。

この内側には、現在散在している《ブルーストーン環》が建っており、60余の立石が配されていた。これらのサークルの内側にあるのが2つの馬蹄形の組み石で、外側の《5つのサーセン三石塔(トリリトン)》は、それぞれが一対の立石で大きな楣石を被ぶせた(図13)。

内側の馬蹄形に配した石は、最初、柱として用いられたが、いまは崩れたサーセン石の《三石塔》のひとつの下に半分埋められた《祭壇石(生け贄石)》を中心とした19個のブルーストーンで構成されている。

ストーンヘンジの築造者は、何らかの意図で石を配したが、こんにちも解き明かせない部分が多い。考古学者や天文学者などいろいろな分野からアプローチし、興味ある見解を出しているが、確定的な答は得られていない。

ストーンヘンジの内側の《盛り土》の切れ目にある北東の入り口には3本の門柱と思える石が立っていた。現在では、そのうちの1本の《祭壇石》が倒れた状態で残っている(図14)。入り口の外側、環の中心から見て、夏至の日の出位置には《ヒール・ストーン》(図15)と、それと同じ石がもう1本立てられていた。

" class="protect" alt="ファイル 139-4.png" width="530" height="765" />

" class="protect" alt="ファイル 139-4.png" width="530" height="765" />

《盛り土》の内側の《環溝》沿いには4つの《ステーション・ストーン》が月暦と冬至の日没位置に設定された。環の中心部にある石柱構造物より早い時代に建てられたらしい。そして、この時期に《通廊》がつくられた。《通廊》はストーンヘ

ンジの入り口までつづき、その両側には《盛り土》と溝が平行してある。

巨石には石工らの技(わざ)の痕跡が見られる。石工たちは巨石を石斧を使ってブロック状にしてから、その表面をさらに叩(たた)いて成形し、起立させた。石柱とその上にのせた横石は、両方の石に細工した「枘継手(ほぞつぎて)」で接合し、さらに上部で円を描く一連の横石もそれぞれ隣接する横石と縦型の「さねはぎ継手」で噛み合わせ

た。横石の側面が円弧に沿うように加工し、《三石塔》の側面もきれいに成形している。

石柱は上方にゆくにつれ先細りにし、高く見せる工夫をしている。また、《三石塔》の横石側面の傾斜も、馬蹄形の内側から見ると垂直になる試みがある(図16)。

" class="protect" alt="ファイル 139-5.png" width="290" height="277" />

" class="protect" alt="ファイル 139-5.png" width="290" height="277" />

いくつかのブルーストーンは《三石塔》として建てられていた形跡があり、より大きなサーセン石は木工術を使って高い所で石どうしがしっかりとつなぎ合わされている。これらの石はストーンヘンジに持ち込まれる前に、ウェールズかウィルトシャーで、サークルとして建てられていたのであろうか。

紀元前2100から1800年ごろの人たちが、ストーンヘンジにそそいだ多大な労働力や応用力学などに圧倒される。ストーンヘンジの建設術は、新しくできるモニュメントや小さな石の再配列や《通廊》をエイボン川まで拡張する工事に活かされた。

ストーンヘンジと天文学

1年をとおし、いちばん昼が長い日の、日の出の位置がストーンヘンジの中心部から見て、水平線の最も北寄りにあるサーセン石サークルの軸と一致することは18世紀初めにわかっていた。

サークルの入り口部分も日の出の位置とほぼ一致する。多少のずれは、ストーンヘンジが築造されてから長い歳月を経ており、地球の回転軸そのものの位置がわずかにずれ、夏至の日の出の位置が変化したためである。

4つの《ステーション・ストーン》を結ぶ線が、太陽と月の水平線上の最北、最南の昇降位置を示している。これらの角度を考え、現在の緯度上にストーンヘンジが築造された、という意見もある。

《オーブリーの穴》のサークルが、太陽と月の動きを示す単純化されたモデルとして使われ、日蝕を予測でき、ストーンヘンジが一種の天文観測所で、月の昇降の観測ができた、という説を唱える研究者もいる。

ストーンヘンジは太陽ともかかわったし、月とも関係があり、人々は重視する天体を月から太陽へと変えたとも考えられる。ストーンヘンジは初期から長期間、死者の埋葬地として、ここで催す儀礼が重んじられた。このセレモニーは祖先崇拝を基本に太陽や月から生まれる世界観と死と再生、豊饒の儀礼が重視された。これらの儀礼で太陽や月の位置や形状の観察と知識が有効で、天文学的な知識が儀礼の一部を果たしていた、という

見解もある(服部 2010)。

ストーンヘンジは、サーセン石による構造物の建築後のある時期に埋葬を取りやめ、神殿としての機能を強めていった(服部 2010)。

史峰 第45号より転載

図9~15はJulian1991による。

図16はソールズベリー・サウス・ウイルトシャー博物館提供。

■ 『イングランドのストーンヘンジと周辺遺跡 vol.1』 関俊彦

" class="protect" alt="ファイル 113-1.jpg" width="530" height="311" />

" class="protect" alt="ファイル 113-1.jpg" width="530" height="311" />

ヨーロッパでは、紀元前4000年代から1000年代までを《巨石文化》の時代ともいう。それはこの文化を象徴する巨石のモニュメントが、北欧の地から地中海岸まで分布するからである。

なかでも、ブリテン島やアイルランド島ほど巨石記念物が密集する所はない。ことにストーン・サークルや石を直線上に配した列石など、埋葬とかかわりのない、性格不明の遺構がこの地域に集中する。

ブリテン島だけでもストーン・サークルが1000か所以上、巨石を単独で立てたスタンディングストーンや列石は数千か所にのぼるという。これまでに失われたものも多く、かつては倍以上の数があったにちがいない。

数十人でも動かすことのできない巨岩を多大な年月を費やし、なぜ建設したのか。《巨石文化》の出現は紀元前4000年ころ、つまり前期新石器時代は農耕の始まりと同一時期だった。定住生活の開始とともに巨石を使った大きな共同墓が造営され、数十世代にわたって同じ場所で埋葬がつづいた。先祖代々の骨を納めた大きな石室は、祖先の霊を祀る儀礼の場所、《聖地》だった。

" class="protect" alt="ファイル 113-2.png" width="290" height="547" />

" class="protect" alt="ファイル 113-2.png" width="290" height="547" />

イングランドでは紀元前3200前後から2900年くらいの時期に社会的・文化的に大きな変動があり、ブリテン島を中心にストーン・サークルや列石などの新しいモニュメントが数多く登場した。ストーンヘンジは、この時代の代表的記念物である(図1・2)。

この《巨石文化》は紀元前2000年代の中ごろに最盛期を迎えた。それは後期新石器時代から前期青銅器時代と並行する。この時期の特徴は装飾文様と平底でビーカー状の土器、冶金術による青銅製品の出現である(図3)。

" class="protect" alt="ファイル 113-3.png" width="297" height="168" />

" class="protect" alt="ファイル 113-3.png" width="297" height="168" />

これらは、フランスのブルターニュ、スペインのガリシア地方など、大陸沿岸部の人たちが持ち込んだのではなかろうか。それを物語るのが、ストーンヘンジの近くでアルプス地方から来たと思われる人の骨と、豪華な副葬品の出土と、彼が丁重に埋葬されていた事実である。

紀元前1000年代の前半、青銅器時代の中ごろにさしかかると、石の文化は廃(すた)れ、ストーンヘンジなどのモニュメントは放棄された。

森林の大半が失われ、なだらかな丘にそびえ立つ石柱は、遠い世界からの創造物として私たちにメッセージを送りつづけている。輝きを失った巨石信仰は形を変え、後世まで人々の生活を支えた。

巨石記念物の謎を解くため、多くの考古学者による発掘や石の配置と星座、太陽の運行との関連を追究しているが、いまだ確証は得られていない。

まずはストーンヘンジ一帯の記念物と博物館をめぐることで、謎へのヒントが得られるかもしれない(図4)。

" class="protect" alt="ファイル 113-4.png" width="530" height="452" />

" class="protect" alt="ファイル 113-4.png" width="530" height="452" />

1 ストーンヘンジ一帯の農耕民

紀元前5000年ころのソールズベリー平原は、一面をカバ、オーク、ニレといった樹木の森でおおわれていた。

ブリテン島南部の人々は、狩りと川魚の捕獲、野生植物の採集をしながら点々と移り住んでいた。一時的な野営地では、小枝の囲いや風除けとヤナギと皮によるテントが用意された。皮袋にはフリント製の狩猟具とシカの骨や角製の道具が入っていた。

食べ物を求めて移動をくりかえす集団は、家族単位で集落を構成し、こういったグループが点在した。

紀元前4000年ころ、大陸から命がけで海をわたり、ブリテン島南部をめざした集団がいた。彼らは家族を核としたグループで、ムギ、ヤギ、ヒツジ、土器といった島民にとっては魅力的なモノをたずさえて来た。

土着の民の大地はこんもりとした森林が広がり、人々は磨き込んだ石斧で大木を伐採すると、枯れるの待って森に火を放ち、農地を広げていき、数か月で入植地も拡大した。切り開かれた耕地にはコムギの種を蒔(ま)いた。

入植者らは農耕に勤(いそ)しみ、家が建ち並ぶと活気に満ち、人心の結束が生まれ、自己に目覚めたり、家族の誇りを示したりと社会に新しい動きが出てきた。

そこで新石器時代に生きたストーンヘンジ一帯の農民の身辺を紹介しておこう。

彼らの農耕地は小規模で、土の栄養分がなくなるまで、毎年つづけて耕し、地味が衰えると、新たに森や低木の地を伐採するか焼き払って耕地を広げ、穀物類を栽培した。

ウィルトシャー州には、この時代の集落跡は見つかっていない。他地域の遺跡では、長方形の家屋には多くの人たちと家畜が共存していた。食料はムギ、ヒツジ、ヤギ、ブタ、シカ、川魚が主体で、このほかに野生植物を季節ごとに採取した。そして、時折物々交換でモノや情報も入った。

人々の使った道具や狩猟具はフリント石を材料とし、それらは地表や川底から拾ったり、白亜質の地面に縦穴を掘ったりして手にした。なかでも森の伐採や家づくりに大きな役割を担った石斧は、近隣の地域から良質のフリント石を入手した。開拓者のなかには、よりよい石器をつくるため、カンブリア、北ウェールズ、コーンウォールといった遠方の地から原石を取り寄せた。

衣類は動物の皮をなめした、こんにちのスエードのようなものを身につけていた。一部の地では機織もおこなわれていたので、布も利用されたのではなかろうか。

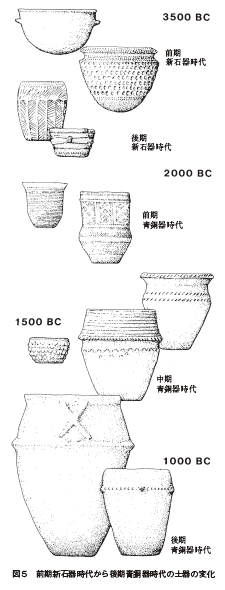

穀物を食するにあたり、煮沸や貯蔵のために土器の役割が重要視され、実用的なものと祭祀用のものとがつくられた。非実用的なもののなかには儀式や墓に供えられたものもある。

眼をひくものとして、皮袋にヒントを得たのであろうか、底の丸い大型の壷形土器が登場し、あきらかに皮製容器を模したとわかる。

定住生活に慣れ、穀物と家畜の量が増すにともない農耕民の人口も急速に上昇した。彼らの暮らしに欠かすことのできない穀物の貯蔵と家畜を生きたまま蓄えられたことは、人の心をなごませ、生活にゆとりができ、新たな挑戦へのステップとなった。

人口の増加は景観を変え、富める者を生み出した。森は開かれ、広大な牧草地や耕作地が展開するにつれ、放牧された家畜は若芽を食べたり、ブタが若木の根を掘ったりし、古い木々が枯れ、新しい木の生育が止まってしまった。

後期新石器時代、紀元前3000年ごろになると原生林のほとんどが姿を消し、ソールズベリー平原はむろん、ブリテン島は広々としたどこまでも眺望のきく風景へと一変した。人口の増大はいちだんと進み、社会的な共同作業をする労働力が可能となった。

紀元前2500年前後には、ブリテン島の南部と東部に経済の変化があらわれた。ライン川流域に住む人たちが、北海を経てブリテン島へ交易のために来たという資料は確認されていないが、墓跡から出土する土器には類似性がある。この土器は形状から《ビーカー》とよんでいる。

" class="protect" alt="ファイル 113-5.png" width="225" height="590" /> 同じ時期に金属をあつかう技術と青銅製品がもたらされた。その後、ブリテン島西部で銅が、アイルランドで錫が産出され、この原料の需要が増すにつれ、ウェセックスとイングランド各地への交易路が開かれたとみえ、それぞれの地で青銅器が盛んにつくられ、その発展は約2000年もつづいた。

" class="protect" alt="ファイル 113-5.png" width="225" height="590" /> 同じ時期に金属をあつかう技術と青銅製品がもたらされた。その後、ブリテン島西部で銅が、アイルランドで錫が産出され、この原料の需要が増すにつれ、ウェセックスとイングランド各地への交易路が開かれたとみえ、それぞれの地で青銅器が盛んにつくられ、その発展は約2000年もつづいた。

農産物、ヤギ・ヒツジ・ブタなどの繁殖、青銅技術の普及といったものが、後期新石器時代のイングランド人を、ある方向へと眼を向けさせた。

富を得た人が亡くなると、個人用の墓、《円墳》(ランド・バロー)が築造された。その墓には、飲み物用の壷形土器、装飾をほどこした《ビーカー土器》、銅製の短剣、木製の弓、フリント製の鏃といったものが供えられた。

紀元前1500年前後には、有力者の墓の象徴《円墳》がイングランドの全域に広まった。ことに《円墳》が狭い地に集中しているのはストーンヘンジ以外にはない。

" class="protect" alt="ファイル 113-6.png" width="263" height="370" />

" class="protect" alt="ファイル 113-6.png" width="263" height="370" />

銅と錫の混合によりできた青銅製の道具や武器の使用度が増加すると、森からは木が切り出され、その跡地は牧草地となった。紀元前2000年ころまでには、ウェセックスは数人の有力な一族に支配され、住民も掌握されていった。

これら有力者の一族は、農耕民からスタートし、富を蓄えたのち、アイルランドや大陸各地への交易路を手中に収めて成功したのではなかろうか。ことに青銅製の道具や黄金の装身具は大陸との交流に大きな役割を果たした。これを証す資料がストーンヘンジ周辺に密集している《円墳》などから出土している。たとえば、フランスのブルターニュ半島、オランダ、中央ヨーロッパでつくられた品々で、イングランドは大陸の一部として繁栄していたことは明らかである。

ソールズベリー平原の一エリアにつぎつぎと巨石建造物が築造されたのは、経済の発展にともなって富と統率力をもった人物が出現したからである。

この裕福な家族集団は、青銅製品および銅と錫の販売権も占有していたのではなかろうか。

紀元前1500年ころをすぎると、豊かさを誇ったコミュニティに翳(かげ)りが見え始めた。その原因はつかめていないが、いくつかの要因がからみあっていたと思われる。

長期にわたるオオムギ栽培と輪作による土壌の疲弊(ひへい)、農耕地と牧草地の拡大による管理の限界、社会的な共同作業に投入する時間の減少などが、ストーンヘンジ周辺域における宗教的・社会的中心地としての重要性を失わせ始めた。

やがて、この時期以降、ストーンヘンジ周辺には巨大な建造物の建設は数少なくなった。

ソールズベリー平原は、青銅器時代になると景観が変化した。紀元前1900から1300年前後、農耕民は耕地の整備と管理の必要性に気づいた。

ストーンヘンジの西や南の地点で、小規模な方形の畑跡と長い境界線が空中写真では確認されていたが、やっと発掘調査で実証された。ウイルスフォード・ダウンにある《池型》の墳丘を調査したさい、紀元前1400年くらいに掘られた井戸跡が見つかり、その深さは30m以上にも達することがわかった。井戸から汲(く)み上げた水を灌漑として利用したらしい。

前期青銅器時代の集落跡の存在はあまりつかめていないが、紀元前1300年代の後期青銅器時代の集落跡は多く確認されている。これらの遺跡に住んだ農民たちは各種の青銅製の道具類を使いこなしている反面、フリント製の道具類は減少し、製作が粗悪化しつつある。

" class="protect" alt="ファイル 113-7.png" width="530" height="270" />

" class="protect" alt="ファイル 113-7.png" width="530" height="270" />

日常容器として大きな比重を占めていた《ビーカー土器》は、じょじょに繊細なつくりは消え、かつての装飾文様から無文のものに、そして粗雑なものとなった(図5)。

穀類の生産が高まったこともあり、製粉用具の石皿と磨り石の出土量が増す(図6)。ムギを粉にするにはサーセン石か硬質砂岩製の道具を用いた。

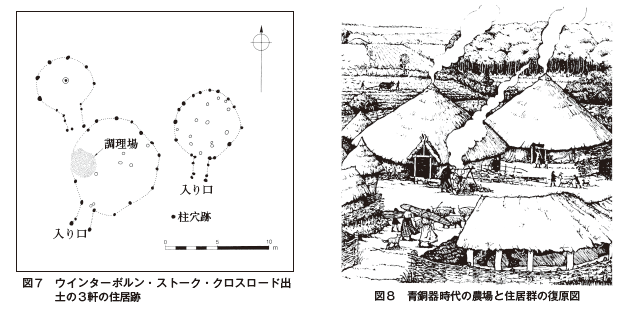

農民が暮らした住居跡(3軒)が、ウインターボルン・ストーク・クロスロードで発掘された。住居跡は直径8mほどあり、小さな柱穴が壁に沿って掘られ、壁は小枝を編み、樹液で固められ、屋根は草葺きである(図7・8)。ヒツジやブタなどの家畜小屋跡、穀物を貯えた施設跡などが数軒あり、耕作地と牧草地とは仕切られていた。これらの建物跡は狭い範囲に隣接し合っていた。

史峰 第45号より転載

図3,5~8はJulian1991による。

■ 『中期旧石器時代の石器研究と後期石器時代の先史美術』 五十嵐ジャンヌ

先史学:中期旧石器時代の石器研究と後期旧石器時代の先史美術

最後に、先史学についてヨーロッパでの現状を見ることにする。

ヨーロッパでは、石器資料の豊富な後期旧石器時代よりも、謎に包まれた中期旧石器時代の研究が盛んである。ヒトの進化を説く鍵も、中期から後期旧石器時代、あるいはネアンデルタール人からクロマニヨン人への移行の文化の解明と深い関わりがあるのではないかとされているからだ。

1960年代、フランスの石器研究は、フランソワ・ボルドによるインダストリーの型式学やアンドレ・ルロワ=グーランが用いたシェーン・オペラトワール(動作連鎖、石器製作過程)に代表され、世界をリードしていた。後者のシェーン・オペラトワールとは石材採取から石器の製作や使用・破棄にいたる一連の動作をいい、ニュー・アルケオロジーの流れに対応していた。次に述べる中欧の遺跡での複雑な剥離作業におけるシェーン・オペラトワールは、35万年前からネアンデルタール人やその祖先の独創的な技術伝統があったことを示している。

IPHで教鞭をとる若手の研究者マリー=エレーヌ・モンセルは、南仏で中期旧石器時代遺跡の発掘を多数手掛けており、中欧では中期旧石器時代には珍しい細石器をも研究している。ハンガリーのタタ遺跡の石器研究をもとに、同じ時代に細石器が出土されたチェコやイタリアの遺跡を比較した。小さい石器ばかりが出土する理由として、大きな石材が近くになかったのではないかと推測できるが、チェコの遺跡には大きな石材が遺跡に持ち込まれていたので、大きな石器も制作できたはずである。

これらの遺跡にいた人類グループの特質についてのもっともな議論を紹介しよう。まず、3つの遺跡に共通しているのは、温泉源の近くに位置していることである。そこには植物が豊富にある。ウシ科、ウマ、サイ、ゾウの骨が出ており、これらの動物も通っていたのである。ここに細石器を残した人々は、温暖な間氷期で森に囲まれた特殊な恵まれた環境にあってヒトの移動が少なく、他グループとの接触が少なかったと考えられる。

この中期旧石器時代の細石器文化は、特殊な地理的条件と人間の選択がもたらしたものあった。人類進化の大きな流れの中では、このような特異な文化はあまり重視されない。だが、錯綜する中期旧石器時代の理解にあたっては、少数でも特徴的な遺跡の解明は重要である。

さて、フランスの先史学の研究対象で、その質と量において他国を寄せつけないのが、先史人の芸術活動の痕跡である。後期旧石器時代以降、芸術ジャンルのバラエティも発見数も増えつづける。旧石器時代の美術を大きく分けると、洞窟壁画と動産美術である。前者は洞窟の壁面に彩色されたあるいは線刻された動物などの絵であり、後者は動物の骨や角に線刻が施されていたり、丸彫りをして動物などの形を象ったりしたものである。

先史学が確立される前の19世紀中頃には、骨や角にマンモスなどが刻まれた動産美術が認知されるのにそれほど時間がかからなかった。というのも、それらは古い堆積層の中から発見されたので、古さを容易に推定することができた。それに反し、洞窟壁画は、発見されて10年以上もその真贋が疑われ、1900年前後にフランスでも相次いで旧石器時代洞窟壁画遺跡の事例が報告されるにあたって、ようやく洞窟壁画が認められるようになった。スペインのアルタミラ洞窟(1879年発見)、フランスのラスコー洞窟(1940年発見)と、世界に誇る美の殿堂の筆頭に挙げられる。だいたい半世紀年おきに大発見があった。それらに肩を並べるくらいの大発見が1994年にあった。それが、フランス、アルデッシュ県のショーヴェ洞窟壁画である。

ところで、壁画の年代は間接的に年代を推定するのが主流だった。次に3つの年代推定方法の例を挙げよう。1つは、壁画のある洞窟の入り口が考古遺物で長い間閉鎖されていた場合、壁画は入り口の遺物よりも古い時点のものだと推定できる。2つ目は壁面の一部あるいは全体が考古学的堆積層に埋まっている場合、堆積層よりも古い時点のものであると考えられる。そして最後に、考古学層中にあった、骨や角に動物などが刻線された動産美術と同じ様式の画像が壁面に描かれている場合、それらは同じ時期のものとみなされた。これらを総合的に、つまり洞窟壁画を考古学的地層との関係、動産美術との様式比較を行ったのが、ルロワ=グーランである。彼は、時代によって壁画の様式や技法が異なるとした。しかし、彼が作った様式比較による年代付けでは、ショーヴェ洞窟壁画の、一風変わっていて少し進んで見える様式は、比較的新しい時代のものと考えられるようになってしまう。ところが、次に紹介する直接年代測定法であるAMS法によって、それらが洞窟壁画の伝統の中でも最も古い時期、つまり30000~32000年前に属するとされた。

1990年代になると、洞窟壁画研究でも自然科学と人間科学が合同で行った研究を次々と発表するようになる。壁画への年代測定の適用が主立った例である。それまでは放射性年代測定には多量の試料を必要とするため、顔料摘出の際に伴う壁画の破壊を恐れて、直接年代測定は行われていなかった。しかし、AMS法(加速器質量分析法)によって放射性炭素14の分析が微量の試料、つまりわずか1~10ミリグラム、ちなみに従来の測定法の数百分の一の量で測定できるようになった。ニオー洞窟にはサロン・ノワールといわれる大きな洞室がある。そこには様式的に類似した動物像が描かれているので、すべてが同時代、つまりマドレーヌ文化中期のものとされた。AMS法法によって、その洞室の画像五つから年代が得られた。12000年前と13000年前の間に測定結果が集中していた。その結果は一見妥当のように思われるが、出された年代の下限と上限の間、には少なくとも800年もの開きがある。AMS法では、増幅のプロセスにおいて試料が変質するので誤差が大きくなる。

ニオー洞窟のビゾン " class="protect" alt="ファイル 27-1.jpg" width="530" height="394" />

" class="protect" alt="ファイル 27-1.jpg" width="530" height="394" />

また、ニオーの壁画から、木炭に含まれる画面に顔料を定着させるための媒介物(つなぎ)を走査型電子顕微鏡で観察すると、顔料と定着剤の配合方法に3通りあることが分かった。意外にも、一見均質的な様式化された動物像は、同じ手続きで描かれていないのであった。近年の調査によってつぎつぎと新たな疑問を産み出している。

50年以上前に炭素14による放射性年代測定法が確立されたが、1990年代になるとその修正(カリブレイション)が盛んに行われた。というのも、年輪年代分析法との比較、一定でない宇宙線の流れ、地球の磁気の強度の違いによって、地球上の炭素14の含有量が異なり、この放射性年代測定法で得られるデータが左右されていることがわかったからだ。年輪年代分析法によって現在から11400年前まで、サンゴの年代分析法によって11000から20000年前まで、古磁気の強度の再構築によって20000年以前がカリブレイションされた。その結果、10000年前頃のデータは1000年くらい、20000年前は2500年ほど、2~30000年前は3500年ほど若がえることがわかった。さらにさかのぼると、誤差は減少し、30000~35000年前は2500年若くし、そして45000~50000年前には誤差がほとんど出なくなる。考古遺物の年代推定にはこういったカリブレイションの問題も見逃せない。

以上のように、美術研究にも直接年代測定法、絵の具の成分研究など他の研究分野との共同が盛んに行われ、そして定着したのがここ15年くらいの傾向である。ただ、慎重な年代測定研究者の中には、放射性年代測定法の精度は20年後にはさらに改良されると予想されるため、今、測定データをただやたらに多く集積すればいいというものではないと唱える者もいる。今後の科学の発展に期待を寄せている。

おわりに

フランスの先史考古学とはいっても、古人類学、考古動物学、石器研究については、フランス以外の遺跡でのIPHの活動報告を中心に述べた。筆者が専門とする洞窟壁画については、IPHに限らずフランス全体の研究の流れをまとめてみた。各分野間の学際的方向や研究傾向が少しでも伝わることを願っている。

『縄文ジャーナル第4号・2004夏』より転載

参考文献

• 小川勝、「フランコ=カンタブリア美術の年代決定と様式展開(その1)《、『鳴門教育大学研究紀要』(芸術編)、第9巻、1994年、33-47ぺージ。

• 小川勝、「ショーヴェの洞窟壁画:新発見の作品とAMS法による年代の問題点《、『鳴門教育大学研究紀要』(芸術編)、第12巻、1997年、23-36ぺージ。

• 横山祐之、『人類の起原を探る ヨーロッパの発掘現場から』、朝日選書338、朝日新聞社、1987年。

• J. Clottes,Les Cavernes de Niaux, Seuil, 1995.

• J. Clottes,La grotte Chauvet. L’Art des Origines, Seuil, 2001.

• M. Menu & P. Walter, 《La preparation des peintures magdaleniennes des caverns ariegeoises 》, in Bulletin de la Societe prehistorique francaise, n° 6, t. LXXXVII, 1990.

• M-H, Moncel, 《 Tata (Hongrie). Un assemblage microlithique du debut du Pleistocene superieur en Europe Centrale 》, in L’Anthropologie, n° 1, Vol. 107, 2001.

• Dictionnaire de la Prehistoire, Encyclopaedia Universalis, Albein Michel, 1999

• L’Anthropologie, 2001, Vol. 105; Paris : 2002, Vol. 106, pp.41-55 ; 2003, Vol. 107, pp.1-14.

五十嵐 ジャンヌ(いがらし・じゃんぬ)

早稲田大学オープン教育センター非常勤講師

1968年千葉県生まれ

フランス国立自然博物館先史学博士号取得

フランス、スペインの旧石器時代洞窟壁画を研究