■ 『遮光器土偶の曙光・1』 安孫子昭二

はじめに

今日は、「遮光器土偶の曙光」という題で話しをさせていただきます。曙光などという言葉はあまり馴染みがないでしょうが、これは福島の中村五郎さんの『弥生文化の曙光』(未来社 1988)というなかなか詩的な題名の論集があって、私はこの題名に惹かれていたのです。それでこの題名にあやかって、1999に「遮光器土偶の曙光」という小論文を書きました。話の主題になるのは青森県東津軽郡三厩村の宇鉄遺跡から出土した土偶で、この土偶は東北地方の晩期亀ケ岡式期に盛行した遮光器土偶に成りきらないものの、その兆しが見えるのです。

宇鉄遺跡の土偶は一風変わった土偶で、大抵の研究者は遮光器土偶終末期にしています。それは一緒に出土した大洞C1式後半の土器を基準にしているからなのですが、私はこの土偶は遮光器土偶の最初の段階、つまり曙光と考えたいのです。

それで、これからお話しようとするのは、まず、遮光器土偶とはどういう土偶なのか、どうして遮光器などというあまり一般的でない用語がついているかということ。次に、縄文文化において土偶がどのような存在であって、地域的な分布と変遷がどうなっているかということ。そして次に、この宇鉄遺跡の土偶(宇鉄土偶)がほかの遮光器土偶とどこがどうちがうのかということ。そして最後に、遮光器土偶の推移の仕方について、ざっと見ることにします。

遮光器土偶とは

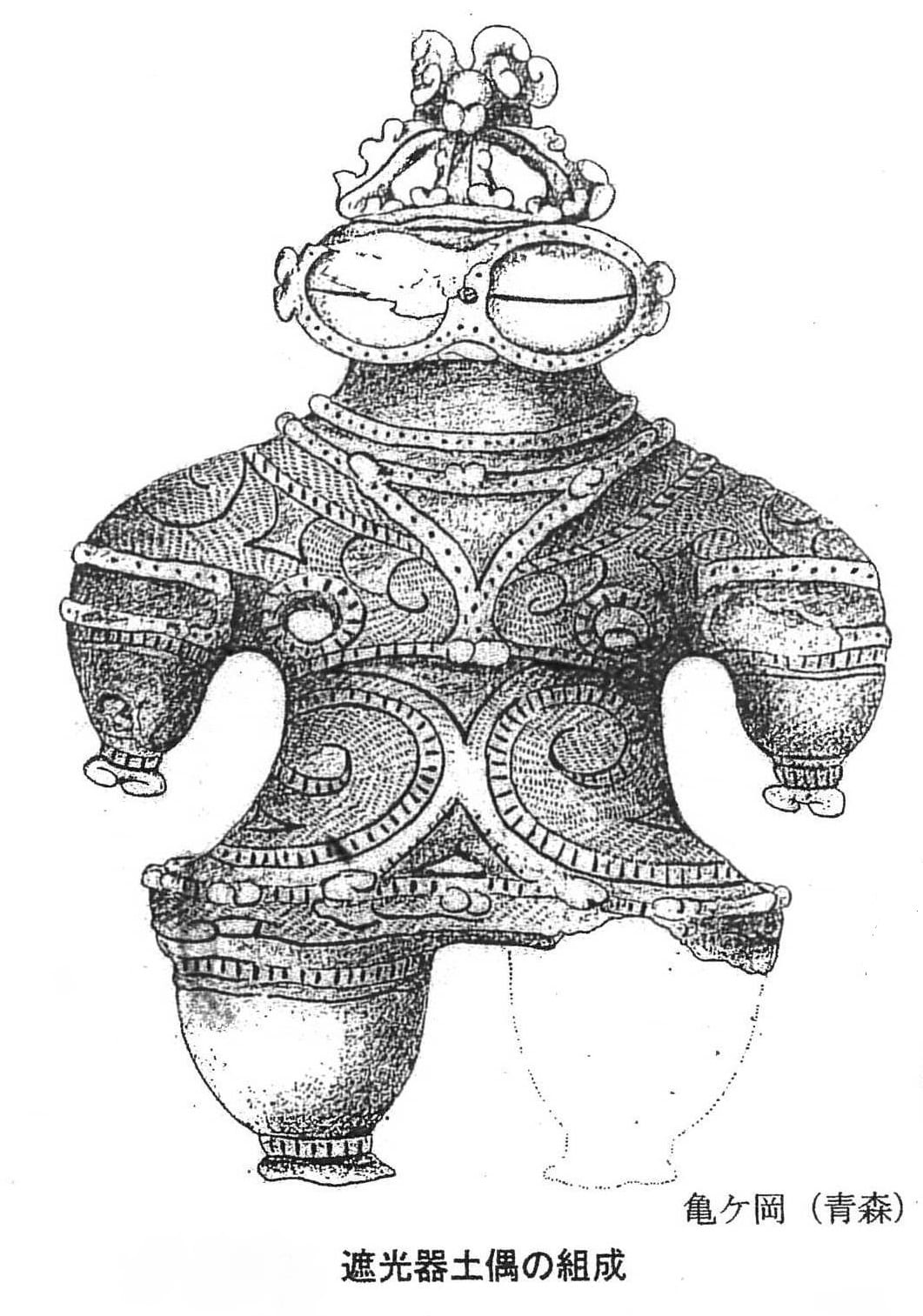

まず、遮光器土偶とはどういう土偶かと申しますと、上野の東京国立博物館に展示されている亀ケ岡遺跡から出土した超大形の遮光器土偶(図4)、これが典型でして、ご覧になった方も多いと思います。この土偶は明治20(1887)年に発見されたのですが、初めてみた人は皆、びっくりされます。特に眼が顔中を占めていて奇怪というか、どうしてこんな眼なのだろうと関心もたれてきたわけです。皆さんもそれぞれ思惑がおありでしょうけれども、まず遮光器という言葉、だいたい日本語として定着している言葉ではないわけで、辞書を引いても「遮光」はあるけれども「遮光器」はでていない。つまり光を遮る器あるいは道具というか、そうするとサングラスのような意味合いがあるわけです。

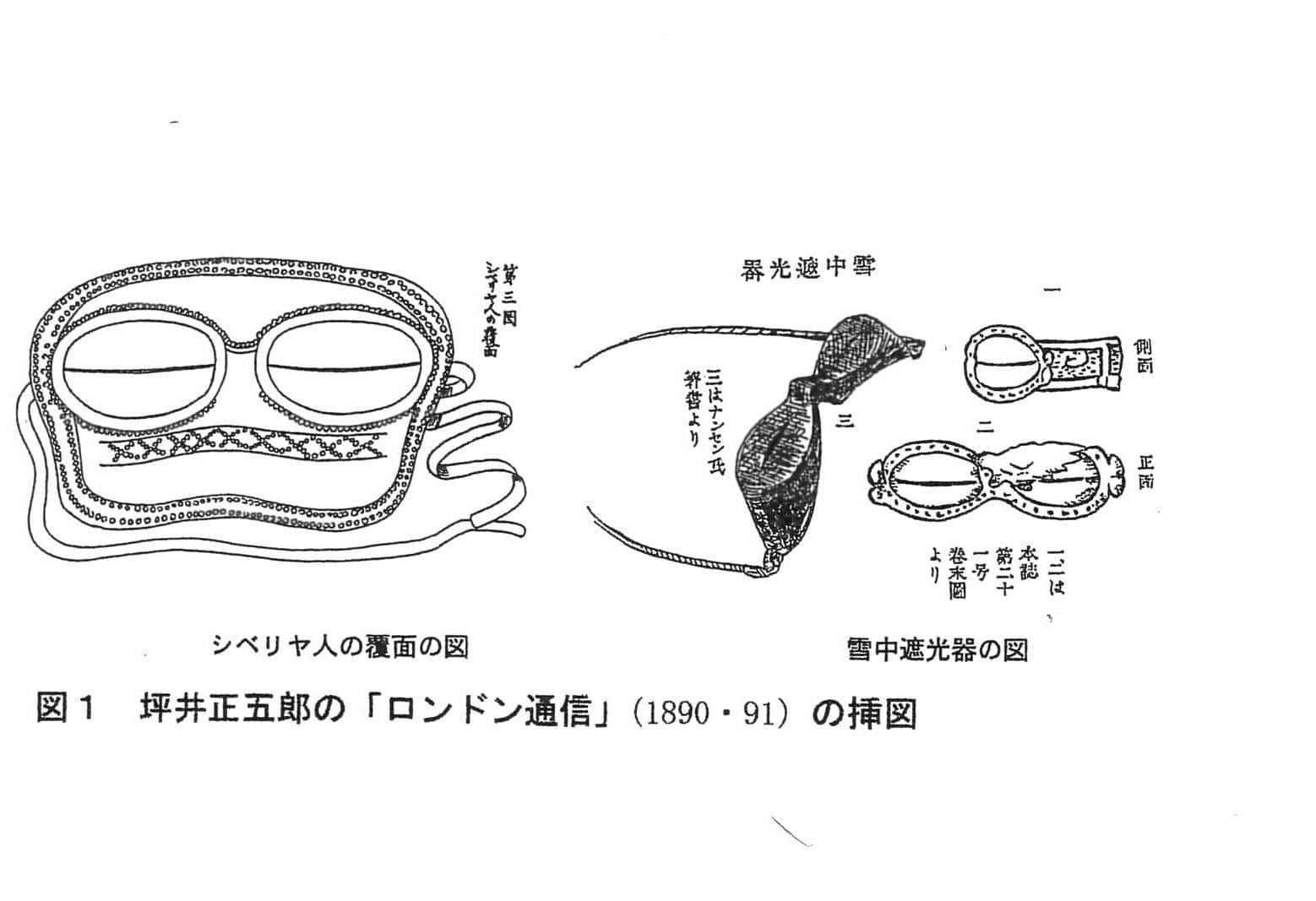

遮光器という用語が使われたのは、坪井正五郎さんで、この方は東大、当時は東京理科大学といっていたようですが、明治20年頃に東京人類学会を創設しまして、明治23(1889)年から3年ほど、人類学研究のためロンドン・フランスに留学され、帰ってきて若くして東大教授に就任するのです。非常に筆まめなら絵も達者な方で、ロンドンに留学したときブリティッシュミュージアムに収蔵されていた民具のスケッチした図を添えて東京人類学会の方に送って寄越すのです。人類学会では、向こうから送られてきた物珍しい感想文ですから「ロンドン通信」として、「東京人類学会雑誌」に掲載したのです。それで、そのときに図1右下の方にある正面、側面というスケッチですが、この眼の部分は図4の遮光器土偶の眼のところを引っ張ってきた。実測図は右目の方がただれたようになっていますが、雪中遮光器の方は左眼がただれている。どうしてこうなったのかといいますと、青森の佐藤蔀さんという人類学会の会員の方が、土偶が発見されて間もなくスケッチ図を寄稿したのを、石版刷りにしたときにどうした加減か反転してしまったのです。このため左脚が欠けているのに、右脚の方が欠けてしまった。図4は、その反転されて掲載された図をまた反転させて元に戻したものです。

坪井さんは最初、これをシベリヤの人が寒さを防ぐために用いた覆面と考え、この奇怪な容貌の土偶も最初は覆面をした姿と解釈されたのです。その後、ブリティッシュミュージアムに収蔵されてあったたくさんの資料を見て、シベリアエスキモーが雪原で狩猟すると太陽の反射する光が眩しいので、日差しを遮り目を保護するためのサングラスであると考えが変わったのです。それで遮光器という呼び名が定着したのです。

それまでこの土偶はどのように考えられてきたかと言うと、神田孝平さん(1887)が、佐藤蔀さんが送ってきたこの土偶の図に次の解説をされています。

「・・・・コノ顔部ハ両眼殊ニ大キク、殆其全部ヲ占ム。且ツ眼中横サマニ一線ヲ畫シタルハ眠リタル姿ニ似タリ。其他身躰四肢膨脹シ、且四肢ノ端ハ、括レタル形アリ。宛モゴム人形ニ息ヲ吹キ入レタルガ如シ。畢竟甲冑ヲ着タル姿ナルカ。将又潜水衣ナルカ。抑モ神像鬼形ノ類ナル・・(中略)・・古ノ蝦夷人ガ弘ク用イシ者ナルコトヲ知ルベシ・・」

甲冑を着ているとか、潜水衣というような表現はなかなか面白いけれども、いつのまにか遮光器という語呂の良さと、学会の第一人者であった坪井正五郎さんの名声もあり、遮光器の名称が次第に定着して今日に伝えられているわけです。

それでこの眼ですが、本当に遮光器なのか、皆さんどのように解釈してきたか、いろいろ論議があったのでいくつか紹介してみます。

『日本の土偶』(紀伊国屋書店1959)を監修された滝口修造さんは、「私は、この大きな目の偶像からは常闇を感じる。かれらの凝視しているのはまるで巨大な闇であるように、あるいは生れ落ちた瞬間、まだ明るみに慣れない嬰児の目のようだとも言える。」なかなか詩的なことを云っています。慶応大学の江坂輝彌先生は、「私は、縄文時代人が眼を神聖視して、それを誇大に彫りあげたものだと考える」。こういう見方をする人が結構多いようです。千葉県で土偶研究をされている米田耕之助さんは、「遮光器土偶の眼は、死者の目を表現したものである。すなわち目を閉じた状態、死んだ状態の意味を強調するがために、目の部分が異常とも思える程、大きく表現されたものとして捉えることができる。」縄文図像学研究会の島亨さん(1989)は、ドイツの民族学者カール・ヘンツェ女史の 、古代アステカの豊穣の祭儀において、犠牲者の皮が剥がれ神官が蘇った神としてこの皮を纏うといった儀礼、死者の顔に剥いだ皮膚を貼って復元するという再生の死者の儀礼[新しい皮膚 ]を紹介して、「宇鉄土偶の顔面は張りつめた皮膚のように突っぱり、その間から大きな眼部が現れている。眼部の突出した大きな目の表現はときに胎児=新生児の容貌の中にはっきりと見て取れる。」凄まじい儀式に関わる土偶ではないかという解釈で、怖いです。それから遮光器土偶に造詣の深い磯前順一(1990)は、「土偶の中には平板な顔部をもち、その顔部が後頭部と区画されることによって、顔部が突出しているような印象を与えるものがある。(中略)土偶における顔部の突出を一連の型式変遷のなかでみていくと、顔部の突出が仮面着装の存否に決め手とならないことがわかる。この点をふまえずに、型式変遷の文脈のなかから、自分の意見に好都合な特定時期の型式のみを点的にとりあげて自説の根拠とするのは慎まなければならない。」磯前さんの考える遮光器土偶のはじまりは私の第Ⅱ段階の土偶であり、宇鉄土偶は遮光器土偶でも終末期になりますから、解釈の起点がちがっているのです。